-

Публикаций

4,824 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Дней в лидерах

606

Последний раз Filin выиграл 18 апреля 2025

Публикации Filin были самыми популярными!

Информация

-

Пол

Мужчина

-

Город

Киев

Контакты

-

Сайт

https://www.facebook.com/zamki.kreposti

Filin's Achievements

Тест (4/4)

1.2k

Репутация

-

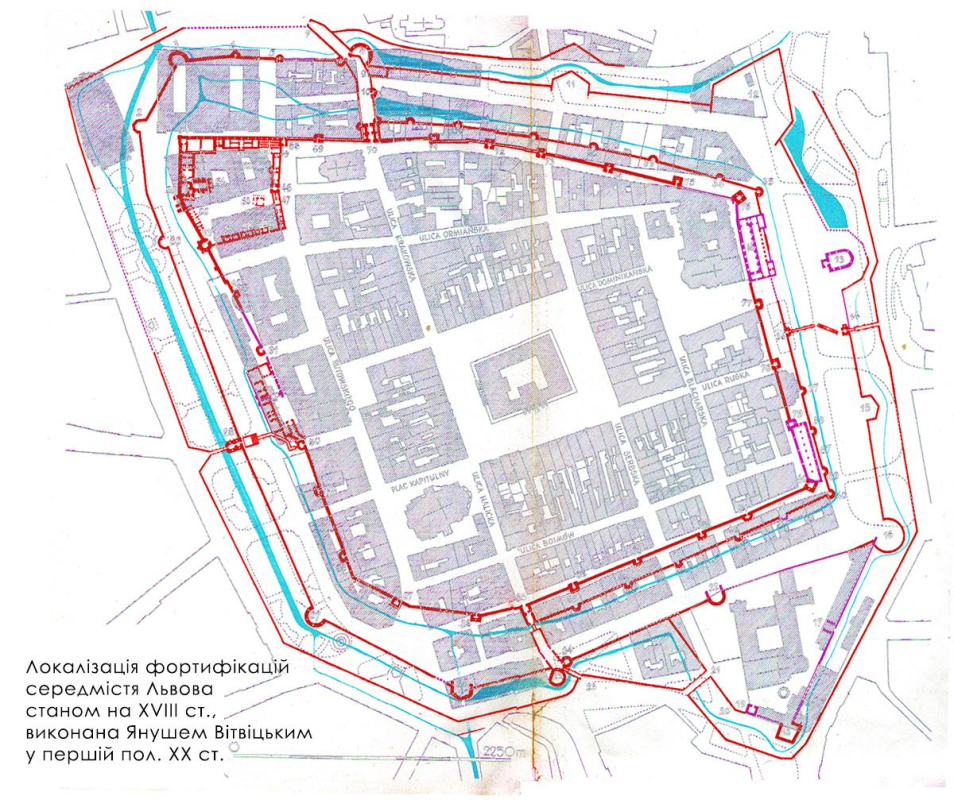

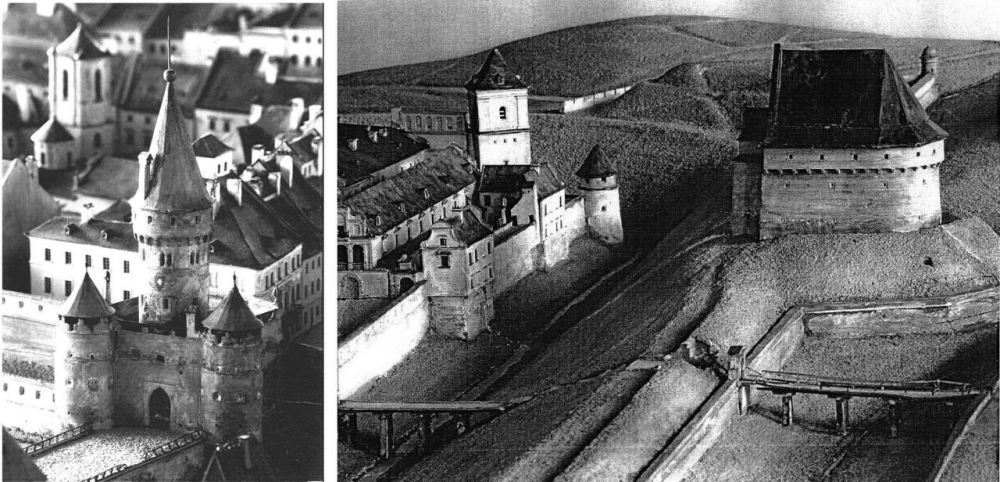

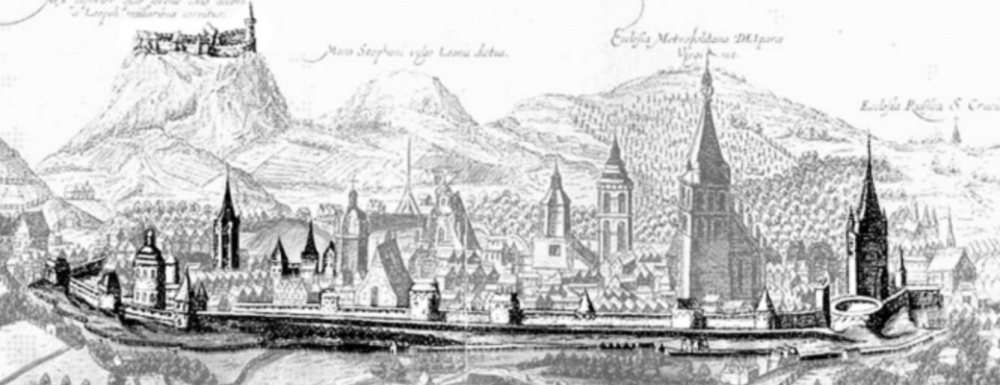

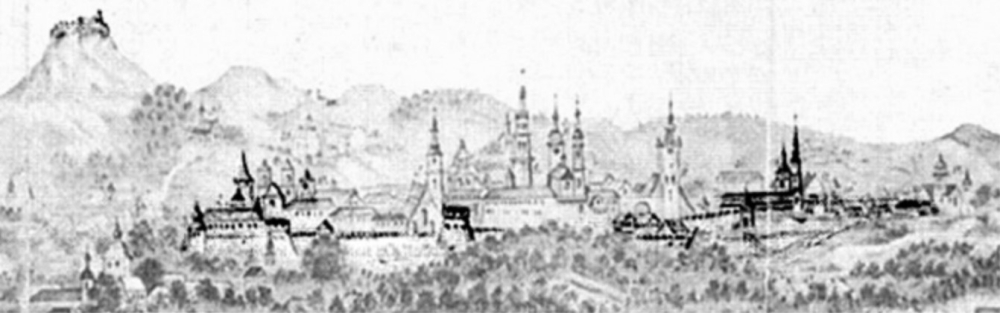

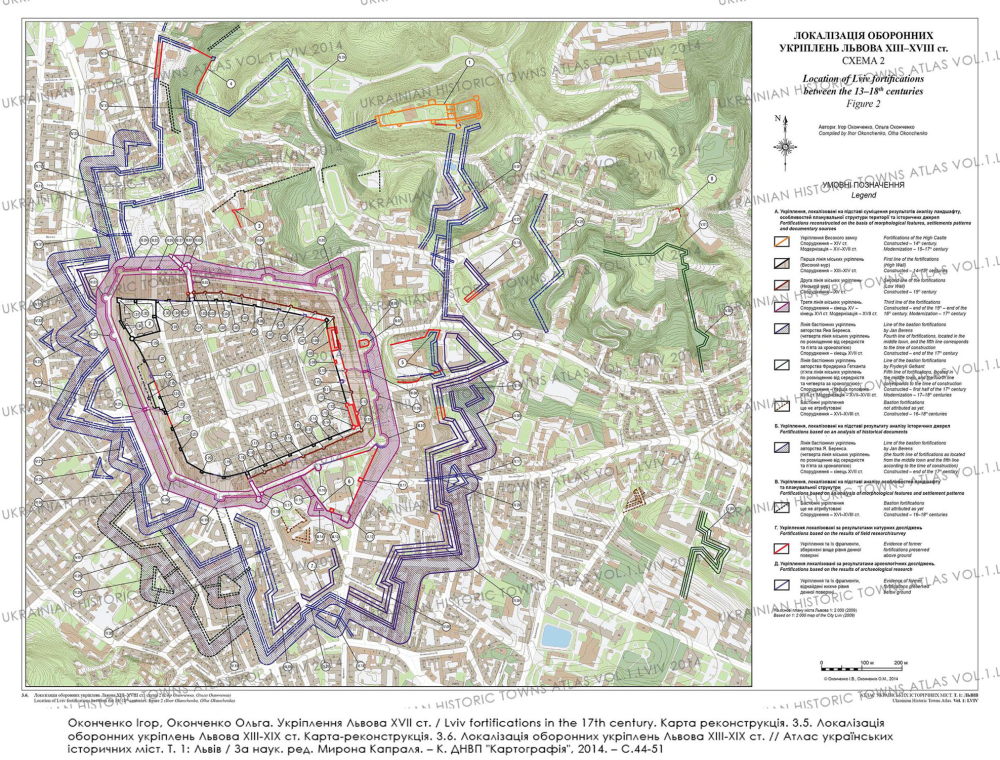

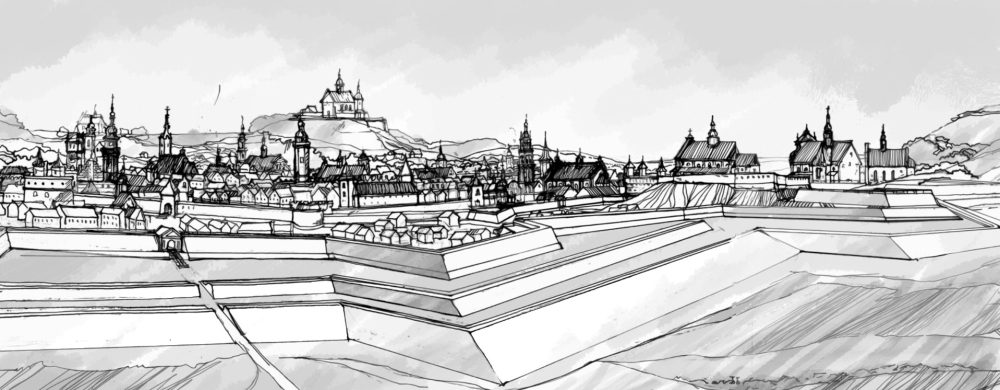

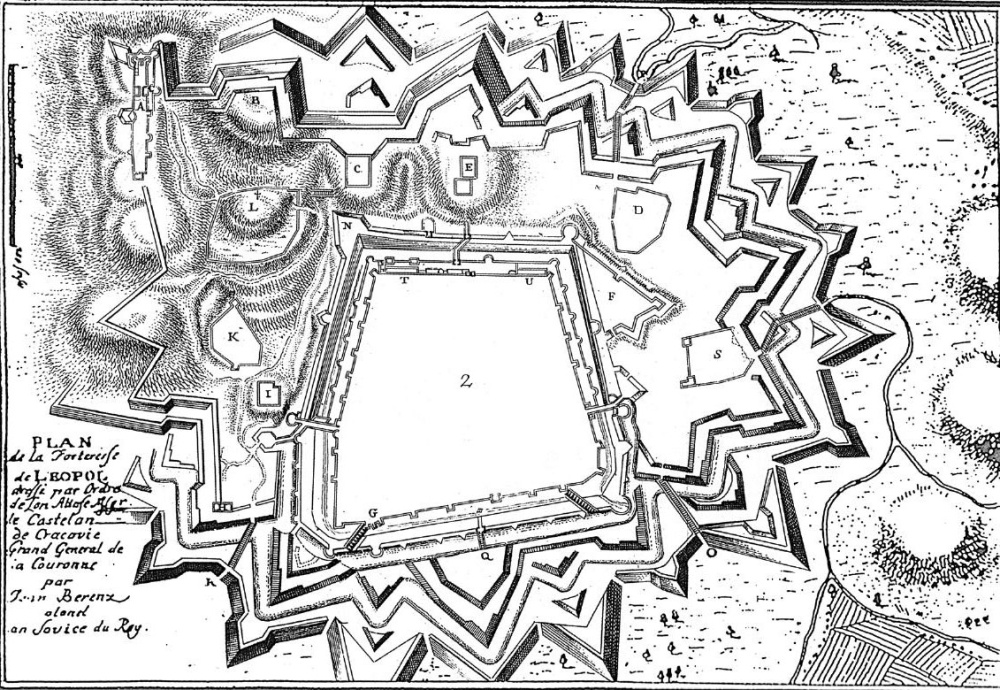

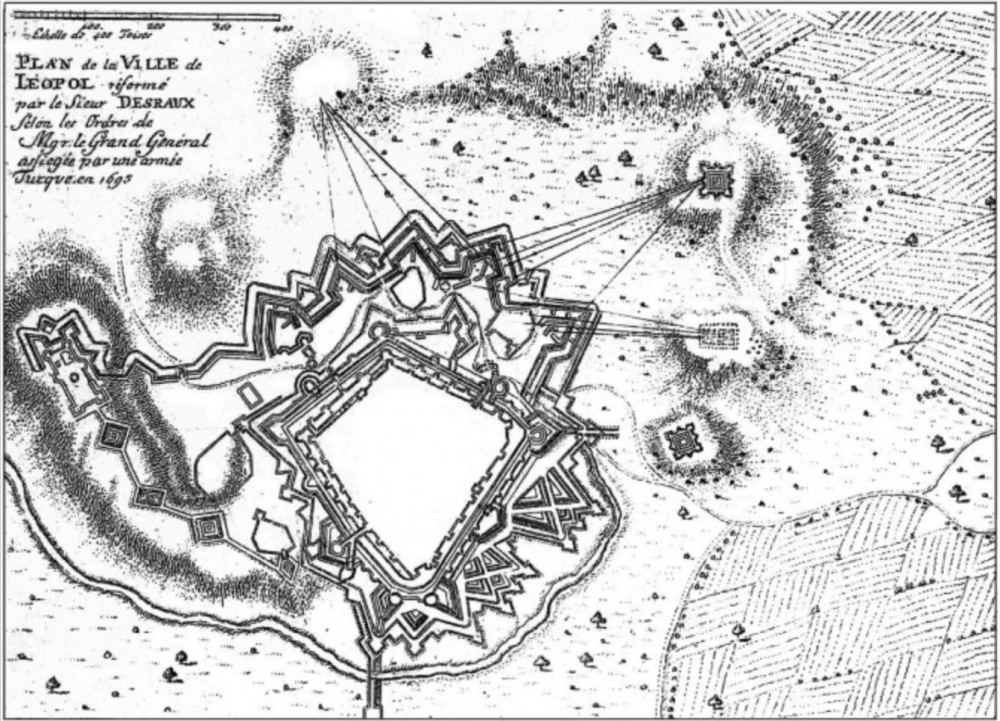

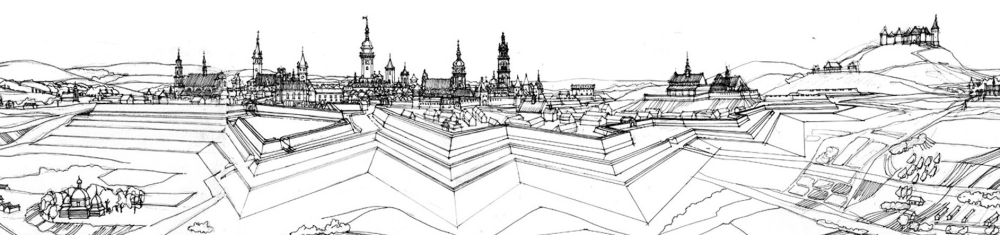

Нижче стаття Ігоря та Ольги Оконченко, яку було вперше опубліковано ось тут 18 червня 2024. Від Високого замку до Цитаделі. Хронологія укріплень Львова у фактах і згадках Джерело Львівські укріплення створювалися поетапно під впливом соціальних, політичних, військових, економічних та інших чинників. Починаючи з ХІІІ ст. і до кінця ХVIII ст. оборонні укріплення Львова були важливим організовуючим фактором формування міського середовища. У XVIII ст. історія будівництва фортифікацій Львова не завершилася, оскільки у XIX ст. – початку XX ст. було створено глибокоешелонований оборонний комплекс укріплень з ядром на території Цитаделі. Навіть після втрати оборонного значення і розбирання укріплень, у планувальній структурі Львова досі можна відчитати місця проходження колишніх фос і валів. Збережені ж оборонні будівлі слугують цінними і унікальними об'єктами для розуміння культурної спадщини. І. Комплекс укріплень Львова княжого періоду (долокаційного) ХІІІ – середини ХIV ст. Одна з найдавніших писемних згадок про укріплення Львова відноситься до 1259 р. Вона розміщена у Галицько-волинському літописі. Тут ідеться про розбирання вже на той час якихось існуючих укріплень: за велінням Хана Бурондая Князь Лев розібрав Львівські укріплення. “…сказав Бурондай Василькові: “Якщо ви єсте мої спільники – розмечіте ж городи свої всі… Лев розкидав городи Данилів і Стіжок, а, звідти пославши воїв, Львів розметав”. Інші давні джерела повідомляють: 1270 (1269) − князь Лев спорудив Високий Замок. “Він негайно наказав побудувати на вершині нашвидкоруч фортецю зі зрубаних на тому ж місці дерев і оточити її загородами і міцним частоколом. Він наказав також розмістити у внутрішніх спорудах регалії княжої влади, замкову скарбницю, військову здобич і арсенал і вирішив перенести свою княжу резиденцію на цю (Замкову) гору, з вершини якої відкривався широкий краєвид”. 1271-1272 − зведено Низький Замок “…нижній, пристосований більше для життя, ніж для боротьби…” 1287 (1286) − Хан Телебуга не зміг захопити Львів. “…Пішов назад на Львову землю, на город Львів. І стояли вони на Львівській землі дві неділі, кормлячись і не розоряючи…” Згадка про закінчення мілітарного функціонування міських укріплень княжого періоду та знищення двох дерев'яних замків стосується 1340 р. В хроніці 1455-1480 років Яна Длугоша зазначено, що війська Казимира III спалили давньоруські укріплення і захопили Львів. Джерела вказують на існування та руйнування цих укріплень, але їх локалізація в терені, планувальні та об'ємно-просторові характеристики достеменно не відомі. Більшість сучасних дослідників вважають, що укріплення княжокого періоду частково ввійшли в склад укріплень Львова наступного періоду. Високий Замок на історичних зображеннях і планах. Львів із заходу. Мідьорит А. Гогенберга за рис. А. Пассаротті 1607 – 1608 рр. Львів із заходу. Фрагмент мідьориту А. Гогенберга за рис. А. Пассаротті 1607 – 1608 рр. ІІ. Комплекс укріплень Львова середини ХІV – ХVІІ ст. Згідно зі згадками і описами відразу після зруйнування Львівські укріплення знову почали відбудовувати. Впродовж наступних століть вони ще не одноразово потерпали від пожеж і бойових дій, але відбудови і модернізації щоразу призводили до збільшення їхньої кількості і території, яку вони займали. У найдавнішому історичний описі Львова Мартіна Ґруневеґа кінця ХVІ ст. зазначено, що у 1342 Львівською боярською радою проведено масштабні роботи по відбудові і реконструкції укріплень (мурів і Низького Замку) також за рішенням боярської ради Високий Замок − відбудовано. У XVII ст. бургомістр Львова Бартолом6ей Зиморович підсумовує: “…Казимир Великий, спаливши перше (місто) здобуте від русинів… кам’яними мурами, саксонським правом, німецькою залогою забезпечивши, перетворив [Львів] у кращий та більш вишуканий…” В хроніці Яна Длугоша (1455-1480) зазначено про існування в 50-і роки XIV ст. двох оборонних замків, мурів, ровів. Тоді ж реконструюється Високий Замок і будується Низький. Події з середини XIV ст. підтверджують, що укріплення активно функціонують. 1351 − львівські укріплення витримали напад Любарта великого князя волинського. 1353 − війська Любарта дощенту спалили Львів. 1375 − інформація від угорського регента Володислава Опольського (в листі до папи Григорія IX) про існування мурів і “добрих фортифікацій”. 1381 − пожежа Низького Замку (дерев’яний Низький Замок - згорів повністю). Згорів Казимирівський Львів (у тому числі і всі оборонні споруди). У документах 1382 р. згадується Галицька брама зі звідним мостом, у 1386 - звідний міст при Татарській (Краківській) брамі. Комплекс укріплень Низького замку. Фото з макета (пластичної панорами міста Львова станом на 1740-ві роки авторства Я. Вітвіцького. Фото 30-х рр. ХХ ст. Малюнок Львова з південного Заходу поч. ХVІІІ ст. Фрагмент. З праці О.Черненра 1997 р. Станом на початок ХV ст. перша лінія львіських укріплень вже сформувалася, почались роботи по поглибленню існуючих ровів, підняттю валів, спорудженню оборонних башт та другого муру. Численні згадки про будівництво чи реконструкцію оборонних споруд трапляються майже що кілька років упродовж ХV − ХVІІ століть. Згадуються будівництво і ремонт веж, брам, мостів, валів, арсеналів, укріплень монастирів і храмів, податки і видатки на будівництво укріплень і, звичайно, також руйнування в результаті воєнних дій, пожеж і плину часу. Нижче наводимо лише окремі згадки, які стосуються функціонування оборонних споруд та комплексних робіт з облаштування укріплень. 1400 − на кошти львівського бургомістра Петра Штехера збудовано вал навколо міста. 1408-1410 роки − згадуються фінансові витрати на розширення мурів, поглиблення ровів і будівництво веж (мурованих). Фосу і вал посилено палями і дошками. У 1422 − 1423 відбувається значне пожвавлення робіт з модернізації укріплень. 1425 − король Ягелла звільнив Львів від сплати податків з умовою, що гроші підуть на посилення львівських укріплень. 1445 − за “Хронікою Львова” Дениса Зубицького на той час у Високому мурі було 17 веж. Усі вежі (башти) були закріпилені за ремісничими цехами. 1495 − проведено черговий люстраційний опис Високого та Низького замків м. Львова. 1494 − під час великої пожежі вулиць Єврейської та Руської згоріло 5 веж. 1506 − магістрат наказав зміцнити мури. 1511 − Полтва вийшла з берегів і пошкодила частину муру, а в 1514 у результаті розливу змила вал. 1522 − ведуться інтенсивні роботи по вдосконаленню зовнішніх оборонних споруд. 1524 − львівські укріплення витримали напад турецько-татарського війська. 1527 − під час пожежі згоріли майже всі дерев’яні вежі, пошкоджено Низький замок. Окрім того пожежа знащила Галицьку браму разом з усім озброєнням. 1540 − завершення робіт по відбудові укріплень після пожежі. 1555 − львівський староста виступав проти осушення боліт у долині ріки Полтви з причини їхньої користі для оборони. 1554 − 1556 − споруджено новий будинок Міського арсеналу на місці ранішого. Західною стіною для нього послужив оборонний мур XIV ст., завдяки чому він зберігся до нашого часу майже у первісному стані разом зі слідами машикулів. 1565 − Низький замок згорів і був відбудований. Перспектисний вид східного прясла львівських укріплень. Гіпотетична реконструкція станом на ХVІІ ст. авторства Ігора Оконченка (1999р.) Перспективний вид східного прясла львівських укріплень. Справа – бастея (Порохова вежа), по центру Руська брама і вежа Корнякта, зліва Босацька фіртка і Міський арсенал. Гіпотетична реконструкція станом на ХVІІ ст. авторства Ольги Оконченко (2019 р.) Бастея «Порохова Вежа» у 2024 р. У кінці ХVІ ст. − в ХVІІ ст. серед документів трапляється значна кількість звітів ревізій міських оборонних споруд. Результати цих перевірок зазвичай містять інформацію про аварійність і недостатню оборонність. Для покращення стану оборонності до Львова запрошують професійних архітекторів-фортифікаторів. Міська територія, оточена укріпленнями, постійно розширюється через будівництво ліній оборонних споруд монастирів та передмість. Наведемо нижче лише деякі факти, які ілюструють період зведення нових укріплень навколо Львова, стану та реконструкції існуючих оборонних споруд. 1589 – архітектор-фортифікатор Бернардо Морандо працює у Львові над зміцненням укріплень. За його проектом Біля Високого Замку викопано шанці. 1595(1597) – закладено монастир Бенедиктинок з власними високими оборонними стінами (архітектор - Павло Римлянин). На початку XVII ст. військовий інженер Фредерік Ґеткант приїхав до Львова в справі, пов’язаній з оборонними мурами Бернардинського монастиря. 1606 – звіт комісії щодо аварійного стану мурованих міських укріплень. 1607 – інженер-фортифікатор Ауреліо Пассароті провів ревізію укріплень і піддав гострій критиці існуючі оборонні споруди. 1607 – шанці, споруджені під керівництвом Б. Морандо, знищились через нетривкість піщаного грунту. 1607-1609 – мешканці Галицького передмістя почали копати шанці, з метою привести оборонні споруди до належного стану. 1608 − до Львова прибув фортифікатор Теофіл Шемберг. Він визнав потребу укріпити не Галицьке, а Краківське передмістя. Також він провів роботи з укріплення церкви Св. Юра. 1615 − радники примушують мешканців Галицького передмістя терміново копати шанці. 1622 − зведено оборонні мури комплексу Бернардинів. 1622-1628 р. − бургомістр Львова Мартин Кампіан стверджує, що побудував другий мур від Галицької брами до Сокільницького мосту. 1624 − рішення Королівської комісії та міської ради: “…знищити будинки передміщан перед мурами і переселити… чотириста ліктів від валів…“ 1634 − Ян Юзефович, тогочасний львівський хроніст зазначає, що наказано збирати щотижня по 8 грош з кожного будинку і кожного господаря протягом 2-х місяців на ремонт і відновлення міського валу. 1634 − відбувся протест жителів Галицького передмістя з приводу примушення їх до роботи з укріплення міста. 1634 − засновано монастир Кармелітів босих , оточений оборонними мурами. 1635 − військовим інженером Фредеріком Ґеткантом створено проект оборонного бастіонного поясу, який включав, окрім середмістя, ще і всі околиці Львова. Відомо, що частина цих укріплень була реалізована і навіть відчитується в рельєфі у наш час. 1638 − указ короля Владислава IV про обнесення ровами костелів Св. Лазаря і Марії Магдалини на Галицькім передмісті. 1639 − розпочато будівництво двох ів: Королівського і арсеналу Сенявських. 1645 − король Владислав видав указ про будівництво оборонних валів на Галицькому передмісті. Міський арсенал Королівський арсенал і бастея низького муру Облога Львова військами Б. Хмельницького в 1648 р. Мідьорит К.А. Недбаловича 1702 р. 1648 − здобуття Високого Замку козацько-татарськими загонами під керівництвом полковника М. Кривоноса. ... “Львів, боронячися, передмістя сами спалили всі округом. Воду отняли були козаки, рури поперетинавши. Замку Високого добули і люд вистинали“... 1655 − проводяться роботи по підвищенню міських валів. 1655 − облога і штурм Львова військами Б. Хмельницького. 1664 − звіт комісії: “… Замок Львівський пустий, руйнується”. 1666 − проведено ревізію міських укріплень, у якій згадано 17 веж: 1 - Золотарів (за Низьким замком); 2 - “пуста віддавна” (мабуть, колишня Крамарів); 3 - Кушнірська (над Краківською брамою); 4 - Калитників (раніше - Миловарів); 5 - Мечників; 6 - Ткачів; 7 - Сідлярів і Шапкарів; 8 - Медо- і Пивоварів; 9 - Римарська; 10 - Мулярська; 11 - “Хвіртка нова”; 12 - Токарів і Поворозників; 13 - Шевська; 14 - Гончарська; 15 -Галицька брама; 16 - Гарбарська; 17 -Бондарська. 1672 − війська султана Магомета ІV під керівництвом Капудана-Баші оточили Львів. Турки копали на узбіччі Калічої гори окопи (так звані Турецькі шанці) із них обстрілювали середмістя за мурами. Міські мури витримали облогу, але було спалено Галицьке передмістя. Обороною керував Ян III (Собеський). 1678-1682 − військовий комендант Львова Ян Беренс розпочав будівництво земляних фортифікацій нової системи “… почали сипати вал від костелу Кармелітів босих - поза костел Кармелітів взутих”. Залишки цих укріплень відчитуються в топографії місцевості до сьогодні. 1704 − Напад шведського війська на Львів. Було спалено міський арсенал, а оборонні стіни після нападу вже суттєво не відбудовувались. 1712 − військовий комендант Ян Міхал Копенгаузен провів ревізію міських укріплень, де відзначив занедбаність і “запаскудженість” мало не всіх оборонних споруд. Окрім того, склав плани укріплень і подав їх магістратові з проектами нових фортифікацій. 1753 − в праці дослідника львівських укріплень В. Томкевича зазначено, що пацифістичні настрої привели до того, що місто продало всю артилерію Михайлові Радзивілові. Кінець XVIII ст. − австрійська влада знесла міські укріплення. 1777 − початок розбирання мурів довкола середмістя. Графічна реконструкція укріплень Львова ХІІІ-ХІХ ст. на сучасній топогеодезичній підоснові, виконана О. Оконченко та І. Оконченком. (2014р.) Локалізація укріплень Львова ХІV-ХVІІ ст. на сучасній топогеодезичній підоснові, виконана О. Оконченко та І. Оконченком. Червоним кольором позначено збережені муровані споруди. ІІІ. Оборонний комплекс укріплень з ядром на території Цитаделі середини XIX ст. – початку XX ст. 1848 р. − створена спеціальна комісія для вибору місця під будівництво Цитаделі. 1848 − обстріл австрійськими військами центру Львова під час повстання «Весни народів» з території, на якій пізніше споруджено Цитадель [свідчення того, що до спорудження укріплень комплексу Цитаделі якісь значні оборонні споруди у цьому терені вже функціонували]. 1852 – 1854, 1856 − на місці старих турецьких укріплень Калічої гори австрійці споруджують оборонний комплекс Цитаделі. 1859 – на відстані близко одного кіломента на південь від ядра Цитаделі насипано три форти – шанці системи полковника Франца Шолля. 1888 − збудовано 9 фортів [шанців] в радіусі 4 км. від Цитаделі. 1912 − 1914 − у радіусі 8 км від Цитаделі розміщено 11 фортів: Грибовичі 1 і 2; Дубляни; Лисиничі; Винники; Сихів; Зубра; Сокільники; Скнилів; Рясна; З’явленська гора. По закінченню Першої Світової війни, з введенням нових родів військ, таких як авіація та бронетехніка, докорінно змінились стратегічні та тактичні засади ведення бойових дій. Лінії укріплень середини XIX – початку XX ст. вже не відповідали вимогам ведення сучасної війни. Як наслідок – елементи оборонних ліній здебільшого занедбуються і підлягають руйнації, споруди Цитаделі пристосовують під цивільні функції. Збережені будівлі Цитаделі на сучасній топогеодезичній підоснові Публікація присвячується світлій пам’яті Рудницького Андрія Марковича та Мацюка Ореста Ярославовича

-

Нижче стаття Ігоря та Ольги Окончено, яку вперше було опубліковано ось тут 3 липня 2025 р. Максиміліанські вежі Львівської цитаделі − унікальний приклад фортифікаційного мистецтва XIX століття Максиміліанські вежі Львівської цитаделі є унікальною спадщиною австрійського фортифікаційного мистецтва XIX століття. Науковці Ігор та Ольга Оконченко розповідають про їхні особливості. Фото: bigmarkin Комплекс оборонних укріплень Львівської цитаделі − видатний зразок європейської фортифікаційної архітектури середини XIX ст., який дійшов до нашого часу майже без змін. Збережені укріплення репрезентують останній період довгочасної фортифікації, коли функціональні та конструктивні характеристики оборонних споруд перебували в тісному взаємозв'язку з досконалістю та естетичністю рішення. Це приклад, коли архітектор-фортифікатор послуговувався не лише практичним задумом, а й замислювався над красою, яка відображалася в геометричній досконалості, високому професійному рівні мурування та каменярської роботи, в увазі до вибору стилістики деталей, у якості застосованих матеріалів. У цій публікації висвітлена специфіка мілітарної архітектури Львівської цитаделі та приклади аналогічних укріплень на теренах Європи. Рис. 1. Північно-східна велика Максиміліанська вежа Львівської цитаделі. Фото авторів Система фортифікацій Львівської цитаделі Фортифікації Львівської цитаделі є показовим прикладом одного з ключових етапів розвитку фортифікацій нового часу у ХVІІІ−ХІХ ст. Характерними рисами нового підходу у воєнному мистецтві цього періоду стало посилення вогневих та відпірних можливостей укріплень, розташованих поза основним периметром фортеці, та збільшення саме активної оборони. Ключове значення надавалося не надійності стін та вдалому розташуванню мілітарного об'єкта, а силі фортечної артилерії, завданням якої було перемістити зону бойових дій подалі від фортець. Відомий французький інженер Марк Рене де Монталамбер у ХVІІІ ст. запропонував, замість неперервних ліній укріплень, влаштовувати пояси з окремих оборонних споруд чи фортів, що дозволяло покривати артилерійським вогнем великі території навколо фортеці. Монталамбер передбачив майбутній розмах битв та грандіозні об'єми армій, тому його ідеї залишались актуальним впродовж ХІХ ст. Інженер зазначав, що вал можна зробити навіть з паперу за умови, що з нього стрілятиме достатня кількість гармат таким чином, щоби ворог під час облоги не міг розмістити жодної своєї гармати в зоні передполя фортеці. Задум Львівської цитаделі базується насамперед на концепції Монталамбера, яка була пристосована до нових умов. Монталамбер розробив систему фортів із полігональним плануванням, які пропонував підсилювати артилерійськими вежами. У полігональній системі використовували різні елементи, відомі ще з попередніх систем. Вал, редут і капонір були основними складовими, з яких формувалися як периметр фортець, так і форти, що оточували фортецю. Вал, із якого формувався периметр, міг бути прямолінійним або з заломами. Периметр ядра полігональної фортеці чи форту легко адаптувався до різноманітних умов місцевості. Рис. 2. Схематичне зображення вежі Монталамберга з праці Ц. Кюі 1897 р. Вежі Монталамбера − це круглі в плані кам'яні споруди з основою у формі зіркоподібного штерн-шанця, форма якого дозволяла захищати фосу та підошву вежі, застосовуючи перехресну оборону з ручної вогнепальної зброї. Вежі встановлювали перед основними фортечними стінами з метою розпорошити сили нападників. Кожна вежа Монталамбера мала кілька ярусів. Нижній був оточений сухим ровом, а верхні забезпечені позиціями для кругової оборони із застосуванням артилерії. Конструкція даху складалася з парапету для ведення вогню з ручної зброї та вежечки для спостереження. Інженери використовували вежі Монталамбера і як окремі оборонні споруди, і як форти в лінії укріплень. Максиміліанські артилерійські вежі Ідея пристосувати башти та вежі під розташування позицій для гармат виникла внаслідок розвитку артилерії ще в ХV ст. Круглі в плані споруди з кількома рівнями для ведення гарматного вогню, ззовні захищені валом, пропонував один із найвідоміших представників епохи Відродження Альбрехт Дюрер. І ось через більш ніж 300 років ці ідеї отримали суттєвий розвиток. Спершу австрійський ерцгерцог Максиміліан використав ідеї Монталамбера, модифікувавши їх для створення системи укріплень із артилерійських веж навколо міста Лінц (Австрія). Будівництво тривало в 1830-х роках. Рис. 3. Максиміліанська вежа у м. Лінц (Австрія). Джерело Місто було оточене низкою окремих веж для кругового артилерійського обстрілу. Ці вежі були простішими й дешевшими за вежі Монталамбера. Вони теж були оточені оскарпованими ровами та земляними валами. Вище валу виступали тільки верхні частини веж. Вежі мали внутрішні двори з криницями та склади боєприпасів і провіанту в нижніх ярусах. Дахові тераси та верхні яруси використовували для розміщення гармат. Цей тип артилерійських веж, круглих або багатокутних, у плані відомих як Максиміліанські вежі, використовували в австрійській школі фортифікації для кругової оборони та в інших об'єктах. Позиції для артилерії були розташовані на кількох ярусах і на дахових терасах, які могли бути обладнані земляними насипами. У мирний час вежі могли покривати дахами. Такі принципи максимально добре висвітлені й реалізовані на прикладі Львівської цитаделі. Основні споруди Львівської цитаделі Упродовж 1852−1854 років у Львові на території теперішнього узгір'я Цитаделі було споруджене уфортифіковане ядро фортеці, а чотири артилерійські вежі винесені на межі узгір'я в різних напрямках. У цей час в Європі на зміну концепції укріплених міст прийшла концепція укріплення територій держави шляхом спорудження стратегічних опорних пунктів − цитаделей. Рис. 4. Львівська Цитадель. Фрагмент карти 1853 р. «Оточення Львівської Цитаделі і район заборони будівництва (Umgebung der Lemberger Citadelle und BauVerboths-Rayon)». Центральна частина цитаделі була виконана у формі замкненого, шестикутного в плані оборонного периметру, характерного для фортів полігональної системи. Дві сторони периметра утворювали споруди головного корпусу казарм (V-подібний у плані, триповерховий, з підземним ярусом), дві фланкуючі башти, квадратні в плані, розміщені біля торців корпусу із заходу та сходу. Казарми і башти − триповерхові, з підземним ярусом, сполучені оборонними стінами, які завершуються парапетом із мерлонами. Через кілька років до центру увігнутої сторони казарм була прибудована підковоподібна в плані башта (мабуть, як надбудова над типовим капоніром). Усі згадані споруди збереглися і функціонують як громадські. До нашого часу також дійшли залишки фос навколо цих будівель, тому сьогодні ввійти у них можна тільки по містках. У минулому мости були звідними. Інші чотири сторони периметра були оточені муром з бійницями (так званий мур Карнота), який не зберігся. Інженер наполеонівської Франції Лазар Карнот вводить у тогочасні фортифікації стіну з бійницями для захисту пересування оборонців у межах укріплень та для забезпечення обстрілу з ручної вогнепальної зброї території біля самої фортеці. Карнот вважав, що фортеці легко здаються ворожим військам через те, що захисники не обирають активну оборону, саме тому й запроваджував різні вирішення, які полегшували здійснення вилазок. Унікальними об'єктами на території Львівської цитаделі є чотири окремі споруди − Максиміліанські (артилерійські) вежі. Дві більші розміщені на північ від казарм, а дві менші − на південь. З історичних планів відомо, що в минулому комунікаційні під'їзди та ходи між вежами і ядром цитаделі були влаштовані під захистом насипних земляних укріплень (валів). Рис. 5. Машикуль та мерлони верхньої бойової тераси північно-східної Максиміліанської вежі Львівської цитаделі Кожна вежа має два яруси з бійницями, підвал та оборонну терасу на даху. Великі вежі мають ще внутрішні подвір'я. Ці об'єкти були оточені оскарпованими сухими фосами, а перед входами були звідні дерев'яні мости. По периметру вежі були захищені земляними валами, тому на рівні першого поверху вони були приховані від обстрілу і мали невеликі вікна та бійниці лише для ручної вогнепальної зброї. Перший ярус у спорудах аналогічного типу використовували для зберігання провіанту, боєприпасів та розташування залоги. Другий ярус був забезпечений бійницями для гармат у такий спосіб, що на кожній стороні багатокутного периметра було по одній гарматній бійниці та по дві бійниці для ручної вогнепальної зброї. Застосування Максиміліанських веж дозволяло сконцентрувати в одному місці набагато більшу кількість артилерії під прикриттям, ніж у попередній бастіонній системі. У сімнадцятисторонньому периметрі великих веж лише на рівні другого ярусу могли бути розміщені 16 гармат, а в малих дев'ятигранних вежах − 8 гармат. Окрім того, дахи веж були забезпечені парапетами з мерлонами для ручної вогнепальної зброї, машикулями для підошвового бою і терасами, на яких теж могла розташовуватися артилерія. Збережені європейські аналоги Ще одним із небагатьох збережених в Європі фортифікаційних об'єктів у формі Максиміліанської вежі є форт вежевего типу фортеці Краків. Це єдина повністю реалізована фортеця австрійської школи на території Польщі. Фортеця складалася з системи фортів та допоміжних укріплень, де у першій лінії серед низки об'єктів були також дві артилерійські вежі Максиміліана. Тільки одна з них збереглася до нашого часу − форт Святого Бенедикта. Рис. 6. Форт св. Бенедикта у Кракові. Джерело Рис. 7. Форт св. Бенедикта у Кракові у процесі реставрації. Джерело: Dziennik Polski Будівля форту, зведена у формі правильного шістнадцятикутника, має два поверхи, другий із яких пристосований для оборони артилерією. Ця артилерійська вежа у Кракові є найближчим аналогом великих веж Львівської цитаделі. Збудована австрійською владою в той самий період (1853−1856 рр.), будучи майже ідентичною за архітектурним рішенням та габаритами, вона все-таки відрізняється деякими дуже суттєвими деталями. Стрімке збільшення ефективної дальності стрільби на ураження потребувало постійного вдосконалення форм уфортифікування. І в ХІХ ст. як ніколи зросла швидкість змін у формах периметрів фортець. Форт Святого Бенедикта, як і львівські аналоги, втратив оборонну актуальність ще на початку ХХ ст., був пристосований під казарми і використовувався до 1984 р. Тривалий час питання пошуку інвестицій для включення цього унікального об'єкта в культурне середовище міста постійно порушувалося польською громадськістю, завдяки чому розпочалася і триває масштабна реставрація будівлі форту Святого Бенедикта з метою її адаптації під культурно-освітні функції. Рис. 8. Максиміліанська вежа у місті Лінц (Австрія). Джерело Рис. 9. Максиміліанська вежа у муніципалітеті Венеції (Італія). Джерело Інші форти вежевого типу за концепцією Максиміліана збереглися в містах Лінц (Австрія) і Верона (Італія). Більшість уцілілих споруд використовують як громадські або житлові, а також для проведення культурних подій. Руїни, інтегровані в міське середовище як місця рекреації, мають культурне призначення. Європейський досвід показує, що життя пам'яток оборонної архітектури триває лише за умови наявності актуального функціонального призначення, завдяки чому мілітарний об'єкт підтримується в належному стані. На жаль, лише дві з чотирьох Максиміліанських веж Львівської цитаделі забезпечені належними функціями. І хоча укріплення Львівської цитаделі давно втратили оборонне значення, вони залишаються прекрасним свідченням високого рівня інженерії та архітектури. Публікація присвячена світлій пам'яті Ольги Анатоліївни Пламеницької

-

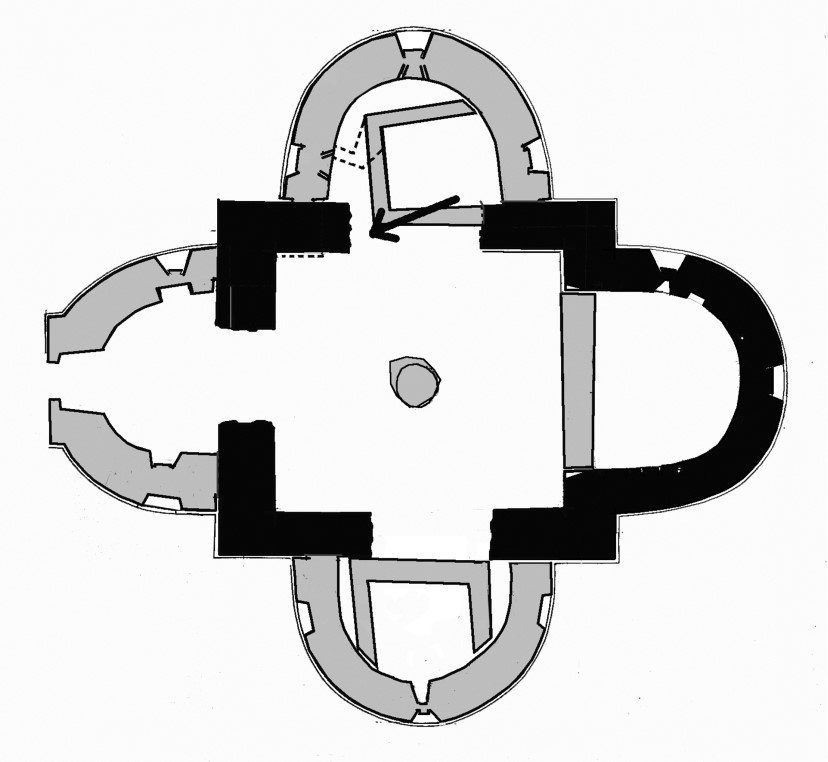

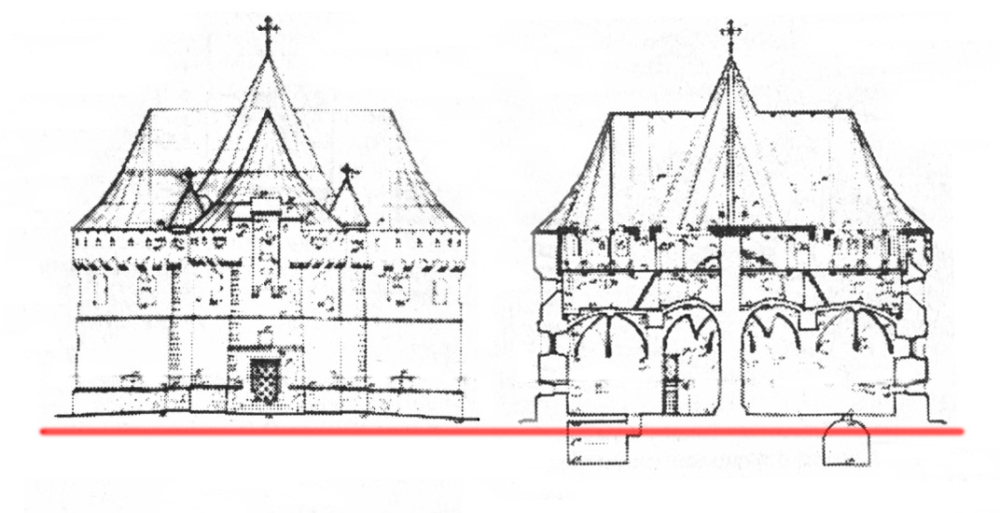

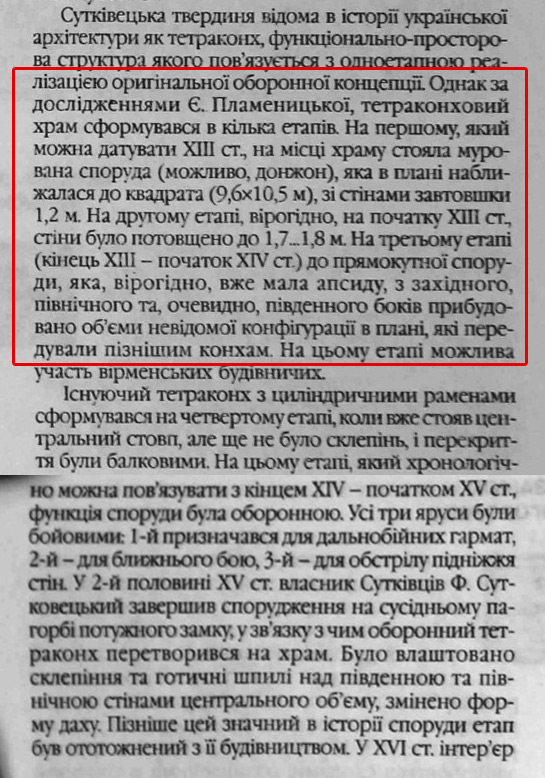

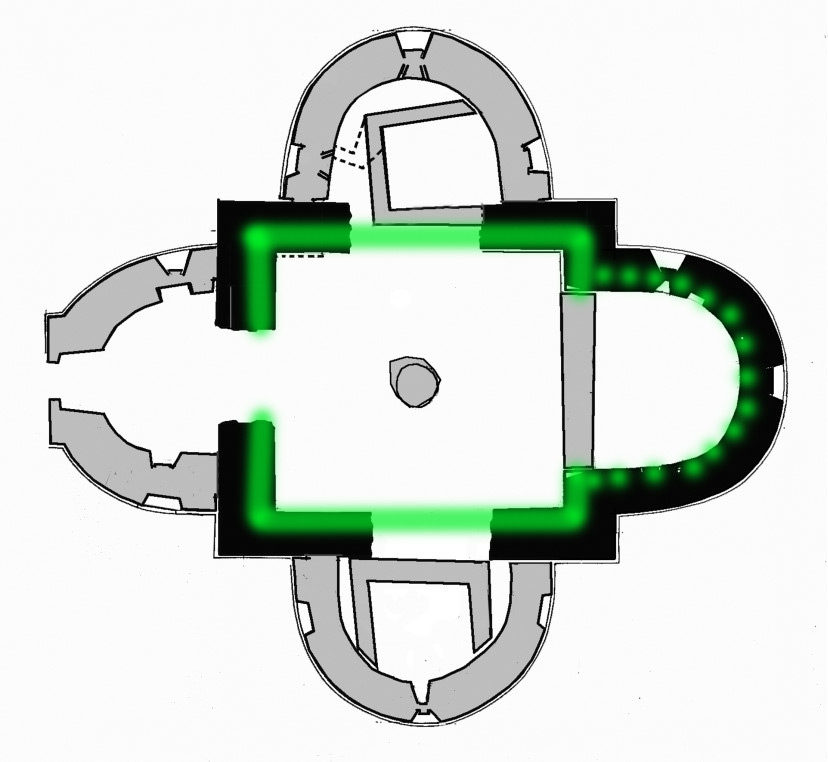

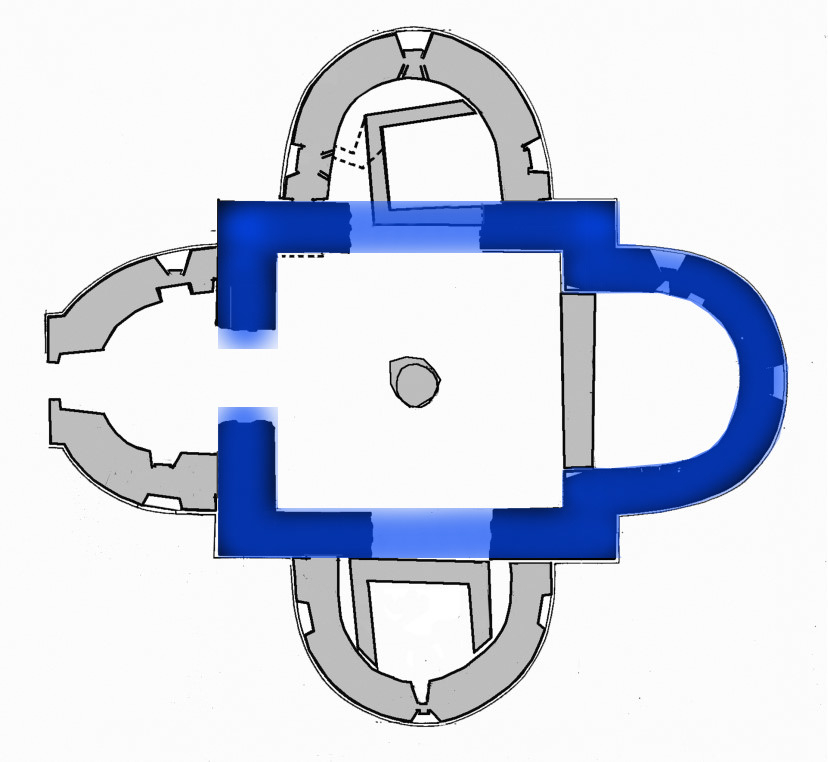

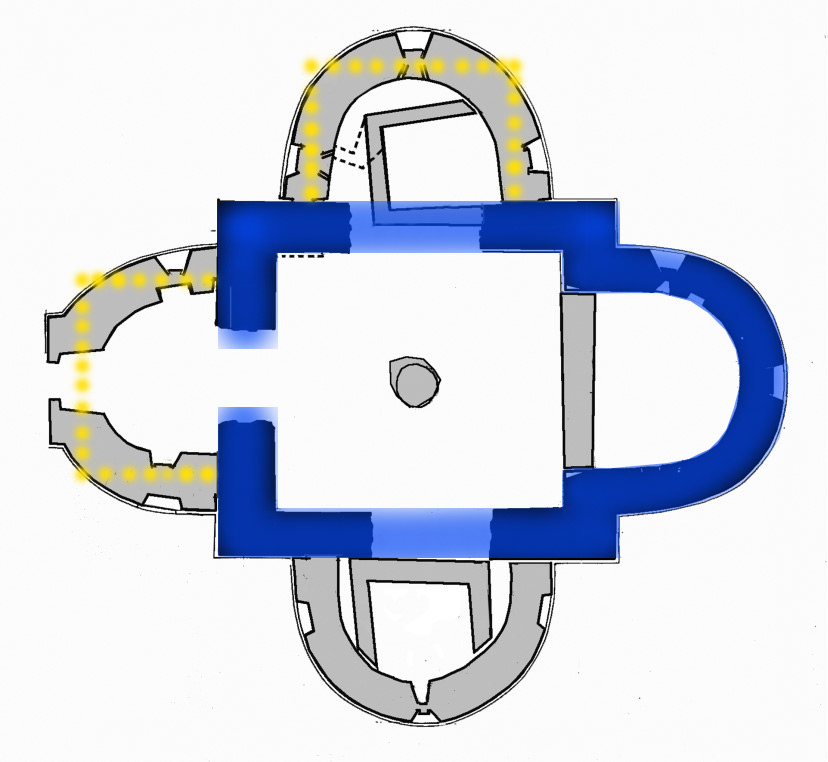

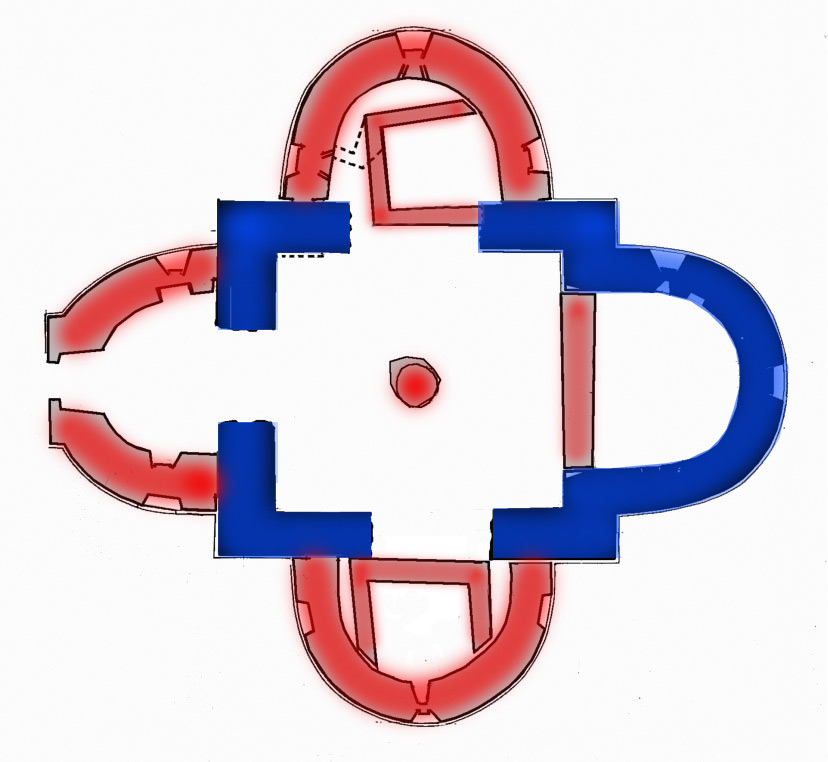

Что под восточной апсидой? Согласно исследованиям Евгении Пламеницкой ныне существующий объём церкви возвели в несколько этапов. Первым построили четверик с апсидой (на месте которого ранее существовала ещё более ранняя постройка), и выглядело это как-то так: На следующем этапе к четверику пристроили три новые апсиды, и так получился храм с планировкой в виде греческого креста. На этом же этапе в центре нефа возвели столб, всё это перекрыли сводами и т.д. Но давайте оставим в стороне всё то, что было возведено над землёй, чтобы присмотреться к тому, что было под землёй. Выше уже писал про две крипты (отметил их цифрами 1.1 и 1.2), которые обустроили под северной и южной апсидами, для чего пришлось довольно грубо сделать проломы в фундаментах ранней постройки. Было ли что-то интересное под западной апсидой мы не знаем (на планах ничего нет, сведений о раскопках этой части храма у меня также нет). А вот что касается западной апсиды, то мы видим на плане стену (обозначил цифрой 2), которая под землёй отделяла подземный объём апсиды от подземного объёма нефа. Источник: план-схема О. Пламеницкой из статьи Церква-донжон в Сутківцях (2008) Тут, во-первых, непонятно, зачем это было сделано? Была ли это попытка обустройства ещё одной крипты? Или эта стена играла роль некой конструктивной детали, обеспечивавшей стабильность стен в этой части церкви? В любом случае, стена-перегородка отделила западную апсиду от остальной части храма. Во-вторых, не могу сейчас найти источник, но, если не ошибаюсь, по сообщению О. Пламеницкой подземное пространство под западной апсиды возможно полноценно не успели исследовать. О. Пламеницкая предполагала, что именно там изначально могла находиться могила Ивана Сутковецкого, первоначально накрытая той надгробной плитой, которая ныне вмурована в стену восточной апсиды. Также О. Пламеницкая мне сообщила, что "Он [священник] на момент нашего посещения (акт тех состояния апреля 2015) успел залить бетоном пол в апсиде, остальное не успел". Таким образом, что бы там не находилось под восточной апсидой, священник по результатам самовольного ремонта блокировал к доступ к подземному уровню апсиды: с трёх сторон слой огорожен фундаментами U-образной апсиды, с четвёртой стороны (в интерьере) апсида от центральной части отделена стеной, а после выполненных работ ещё и сверху доступ был блокирован слоем бетона. Источник Так что теперь в случае возникновения желания продолжить исследования слоя под восточной апсидой прежде всего придётся демонтировать бетонный слой, и, надеюсь, что это рано или поздно произойдёт - если не ради раскопок, то чтобы просто убрать из памятника это недоразумение.

-

І ще одна стаття від Ігоря та Ольги Оконченко. Вперше опубліковано ось тут 4 лютого 2025 Історія спорудження комплексу укріплень львівської Цитаделі Умови та обставини, що сприяли будівництву комплексу укріплень львівської Цитаделі. Іл. 1. Фото: travels Ukraine Комплекс укріплень Львова середини ХIХ – першої чверті ХХ ст., центром якого були збережені до нашого часу укріплення Цитаделі, поставав у декілька етапів. Він складався з ядра, яким була територія Цитаделі, та автономних польових укріплень. Розуміння історії спорудження комплексу укріплень львівської Цитаделі розкриває цінність збережених мілітарних об’єктів та їхню роль у розвитку Львова. У зв’язку з цією проблематикою варто згадати дослідників В. Вуйцика, Й. Гронського, С. Кобєльського, Е. Малашовича, Б. Мельника, М. Юрчакевича, Я. Богдановського та багатьох інших, які зробили значний внесок у вивчення історії укріплень Цитаделі. Як було згадано в попередніх публікаціях, станом на середину ХIХ ст., згідно з передовими тенденціями воєнного мистецтва та покращенням вогневих характеристик вогнепальної артилерії, оборонна концепція міст, оточених стінами й бастіонами, була неактуальною. На зміну їй прийшла концепція укріплення території держави шляхом спорудження твердинь (стратегічних опорних пунктів), тому в 1848 р. (згідно з дослідженнями В. Вуйцика) австрійським урядом була створена спеціальна комісія для вибору місця під будівництво майбутніх укріплень Цитаделі на теренах Львова. Очолив комісію В.Ф. фон Гаммерштайн (рис.1, 2). До її складу ввійшли окружний «директор фортифікацій» інженер-підполковник артилерії Шварцлейтер та підполковник артилерії фон Ельбенштайн. Австрійський уряд 24 жовтня.1848 р. для забезпечення стабільності на новозахоплених територіях після поділу Польщі (та для запобігання можливій військовій агресії з російського боку, на що вказує криптонім «R» на деяких документах) видав указ №L 6096, в якому мовилося: “…знайти й організувати відповідні споруди під артилерію та воєнні запаси, які малими силами могли б стримати народ”. Б. Мельник, досліджуючи це питання, акцентує, що хоча в тексті указу сказано, що основне призначення Цитаделі – це виконання, по суті, поліційних функцій, її справжнім призначенням було створення стратегічного плацдарму (військової бази) на випадок військових дій, маневрової війни. Проблеми вибору території для будівництва комплексу укріплень львівської Цитаделі Під час роботи комісія докладно вивчила всі наявні об’єкти військового призначення. Спочатку було запропоновано збудувати комплекс укріплень Цитаделі, використавши казарми в “Червоному кляшторі” (колишній Театинській колегії). Але цей об’єкт, розташований під горою Високий Замок, можна було захопити без особливих зусиль (контролюючи територію вогнем з Високого Замку), тому від цього варіанта довелося відмовитися. Використання під майбутні укріплення гренадерських казарм (колишнього палацу Яблоновських), Великих і Малих казарм біля Жовківського гостинця та казарм Фердинанда теж було рішуче відхилене, оскільки вони не відповідали ряду вимог комісії Гаммерштайна. І оскільки ідея з використанням наявних казарм була відкинута, виникла слушна пропозиція спорудити нові укріплення на малозабудованих височинах, з яких можна було б контролювати артилерійським вогнем міську територію. В цьому аспекті розглядалися лише дві ділянки: площа Святого Юра та гора Шембека (Вроновських). Перевагу віддали горі Шембека з низки причин, а саме: це узгір’я було зручним стратегічним пунктом; артилерія, розміщена на ньому, контролювала великий відсоток міської території; підхід до плато з трьох боків був доволі стрімким, що могло значно ускладнити доступ до майбутніх укріплень Цитаделі; поблизу розкинувся Стрийський шлях, що значно полегшувало переміщення і маневр військ; з півдня перешкодою для можливих нападників був Пелчинський став, який за потреби мав постачати воду для гарнізону. Варто звернути увагу на той факт, що в 1848 р. гора Шембека (Вроновських) була малозаселена, поруч розміщена будівля військового навчального закладу, що загалом значно скорочувало витрати на придбання території. Залишалося викупити декілька приватних ділянок із будинками, налагодити комунікації з вершиною узгір’я та з’єднати його зі Стрийським гостинцем. Згідно з дослідженнями С. Кобєльського, виселення обивателів, які мешкали на терені, визначеному комісією під спорудження майбутніх укріплень, було розпочате весною 1849 р. Висновки комісії Гаммерштайна щодо артилерійського забезпечення комплексу укріплень На думку комісії Гаммерштайна, кількість гарнізону повинна була сягати 400–500 чоловік піхоти. Згідно з дослідженнями В. Вуйцика запропонована кількість артилерії включала 24 гармати; згідно з дослідженнями П. Гранкіна і Ю. Дубика – дві батареї гармат і гаубиць (загалом 24 одиниці) та дві батареї ракет системи Конгріва; згідно з дослідженнями С. Кобєльського – 24 гармати, одну батарею гаубиць і одну батарею ракет Конгріва. Фактично, як видно з матеріалів російських розвідданих, станом на 1891р. озброєння комплексу Цитаделі передбачало лише три польові гармати і 20 000 гвинтівок. Іл. 2. Генерал Вільгельм Фрідріх Гаммерштайн-Екворд, літографія 1850 р. Джерело: wikipedia.org Іл. 3. Офіцер і гусар (у зеленій формі) 1-го Вестфальського гусарського полку, очолюваного генералом В. фон Гаммерштайном. Джерело: wikipedia.org Відомості про артилерійську спроможність можливих супротивників З метою комплексного висвітлення всіх аспектів, пов’язаних із мілітарним функціонуванням та ґенезою львівських укріплень середини XIX – першої четверті XX ст., подамо перелік типів фортечної артилерії, яка була на озброєнні австро-угорської армії та облогової російської артилерії у досліджуваний період. У середині XIX ст. одне відділення облогових парків російської армії мало на озброєнні: 18-фунтових гармат – 6 штук, 24-фунтових гармат – 6 штук, однопудових однорогів (гаубиць) – 12 штук, мортир: півпудових – 8 штук, двопудових – 4 штуки, п’ятипудових – 2 штуки. У 1850 – 1860 рр. із нарізної артилерії в російській армії використовували чотирифунтові бронзові та восьмифунтові мідні дульнозарядні гармати "французької системи" довжиною 19,2 та 19,3 калібру і 152-міліметрові мортири. В 1863 р. російська артилерія за всіма калібрами перейшла на прогресивнішу прусську систему. Окрім того, в російській армії були на озброєнні ракети системи Конгріва. Згідно з авторськими дослідженнями австрійська артилерія в окресленому періоді мала на озброєнні шести- і 12-фунтові гармати, гаубиці калібру 5,5 та 6,5 дюйма. Батарея складалася з шести гармат і двох гаубиць. У 1850 – 1860 рр. із нарізної артилерії в австрійській армії використовували чотирифунтові та восьмифунтові бронзові дульнозарядні гармати Ленка довжиною 15 калібрів і гармати прусської системи для великих калібрів. У австрійській армії були прийняті на озброєння ракети Конгріва. Завдяки аналізу цього матеріалу доходимо висновку, що для озброєння Цитаделі була запропонована така кількість фортечної артилерії, яка була спроможна на ефективну відсіч стандартному відділенню російської облогової артилерії (станом на 1848 р. росіяни мали вісім відділень у двох облогових парках). Іл. 4. Комплекс укріплень львівської Цитаделі на карті 1855 р. Фрагмент Реалізація проєкту Пропозиції комісії для вибору місця під будівництво Цитаделі були розглянуті й затверджені у Відні. На роботи зі спорудження об’єктів Цитаделі виділили чималу суму – 150 000 флоринів. З цього приводу доречно згадати слова Ц. Кюі: "…вартість фортеці – це страхова виплата, яка сплачується наперед заради безпеки держави". Хто був автором проєкту комплексу укріплень Цитаделі, невідомо. Згідно з дослідженнями В. Вуйцика в архівних джерелах, датованих 1852 р., через викуп територій під будівництво оборонного комплексу Цитаделі згадані прізвища двох архітекторів – службовців Будівельної Директорії Намісництва Х. Реззінга та Й. Вандрушки, які, займаючись оцінкою експропрійованих будинків, визначали місця розташування майбутніх споруд Цитаделі. Можливо, вони й були авторами проєкту укріплень львівської Цитаделі, хоча прямих згадок про це немає. Згідно з проєктом упродовж 1852 – 1854 рр. на території узгір’я Цитаделі були споруджені такі об’єкти: головний корпус казарм (V-подібний у плані); дві фланкуючі його квадратні в плані башти; цегляна стіна з бійницями для ручної вогнепальної зброї (аналогічна збереглася донині в комплексі укріплень Варшавської цитаделі); чотири вежі Максиміліана (пізня інтерпретація артилерійських веж системи Монталамберга). Ці об’єкти були оточені оскарпованими фосами, через які пролягали звідні дерев’яні мости. Комунікаційні під’їзди і ходи між вежами були влаштовані під захистом насипних земляних укріплень, у південній лінії яких була споруджена потужна мурована в'їзна брама. Між 1856 і 1870 роками з метою фланкування прясел корпусу казарм із північного сходу до центру ввігнутого боку згаданого корпусу прибудували башту (в плані наближену до півкруга). З метою маскування вогневих позицій оборонний периметр у 1870-х рр. засадили каштанами й акаціями. Певний час на території Цитаделі були військові стайні для коней. У 1888 р. біля казарм викопали криницю глибиною 47 м, а відтак ще одну глибиною понад 30 м. Для зберігання запасу води у вежах поставили цистерни. В східній частині узгір’я заклали город для офіцерської кухні. Іл. 5. Комплекс укріплень львівської Цитаделі на карті 1853 р. Фрагмент Окрім сказаного, варто зауважити, що австрійські інженери-фортифікатори звели львівську Цитадель як центр стратегічного опорного пункту, до складу якого, попри згадані укріплення Цитаделі, входили три шанці системи Ф. Шолля, розміщені на відстані не більш ніж 1,3 км від ядра Цитаделі та 1 км від її південних позицій, подвоювали дальність вогню Цитаделі та захищали її територію. (Про ці укріплення розповімо в одній із наступних публікацій.) Передбачалося, що під час можливих народних збурень чи інших негараздів на території укріплень Цитаделі могли переховуватись урядовці, військові та родини офіцерів. Станом на 1892 р. на території Цитаделі був штаб, три батальйони і кадри запасного батальйону піхотного полку №30. У великих максиміліанських вежах перебували резервісти, призвані на час навчальних зборів, а в малих зберігалися НЗ 30-го піхотного полку. Напередодні Першої світової війни Цитадель не мала в штаті артилеристів. Її використовували тільки як казарми. І лише в квітні 1914 р. до Львова прибув 9-й батальйон фортечної артилерії. У процесі стратегічних маневрів Першої світової війни австро-угорська армія без бою залишила Львів, який за короткий час був зайнятий російськими військами. Тому в 1914 і 1915 роках у Цитаделі перебував російський гарнізон. Після Першої світової війни, коли Львів опинився в складі Польщі, з 1918 по 1939 роки на Цитаделі був розташований 30-й полк польської піхоти. Фактично тоді мілітарна функція укріплень львівської Цитаделі й закінчилася. Ще перед Першою світовою війною міська адміністрація мала намір викупити територію Цитаделі, розібрати фортечні споруди, а на звільненій території площею 20,5 га влаштувати міський парк. Але цей задум не був реалізований. Натомість у 1931 р. на цій території спорудили бараки за проєктом інженера В. Лімбергера. Іл. 6. Комплекс укріплень львівської Цитаделі. Історичне проєктне креслення Ця публікація присвячена світлій пам’яті видатного архітектора Цимбалюка Семена Веніаміновича, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, автора проєкту реставрації, реконструкції та пристосування під готель «Цитадель Інн» східної вежі комплексу «Цитадель».

-

Нижче стаття Ігоря та Ольги Оконченко, яку вперше було опубліковано 4 лютого 2025 ось тут. Публікація присвячується світлій пам'яті Сергія Емільовича Фрухта і Павла Ерленовича Ґранкіна Соціально-політичні передумови та причини виникнення укріплень львівської Цитаделі Про революційні події «Весни народів» та чинники, які передували спорудженню австрійської укріпленої військової бази у Львові на території Калічої гори, гори Вроновських і Познанської гори, розповідають кандидатка архітектури, доцентка кафедри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка» Ольга Оконченко і старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв Ігор Оконченко. Повстання у Львові «Весна народів». 1848 р. Джерело: wikipedia.org У 1772 році після першого поділу Польщі Львів у складі Східної Галичини потрапив під владу Австрійської імперії, яка не приховувала своїх намірів приєднати якнайбільше нових земель до володінь дому Габсбургів. Унаслідок третього поділу Польщі (1795 рік) Австрійська імперія приєднала до своїх територій Західну Галичину. Згідно із «Заключним актом» Віденського конгресу 1815 року територія Галичини залишилася в складі Австрійської імперії, яка в 1867-му трансформувалася в Австро-Угорщину, аж до розпаду імперії в 1918 році. Зображення Європи за липень 1772 р., сатирична британська гравюра на тему Першого поділу Речі Посполитої. Джерело Загарбницькі тенденції Австрії значно зросли й отримали реальне силове підґрунтя після проведеної австрійським імператором Францом Йосифом I докорінної реорганізації армії. Переорієнтація згідно з новими вимогами ведення війни призвела до зміни військового устрою австрійської армії, яка стала мобільнішою і краще озброєною. Крім того, внаслідок реформ сформувалася нова генерація талановитих і висококваліфікованих офіцерів. Запровадження Австрією нової організації військ спричинило переорієнтацію основоположних практично-теоретичних положень усіх військових дисциплін (і фортифікації зокрема) стосовно нагальних потреб та новітніх стратегічних і тактичних вимог. Завдяки цьому Австрійська імперія опинилася на провідних позиціях з військового потенціалу, а саме здатності до ефективної оборони, участі в збройних конфліктах та війнах, як також до реалізації національних інтересів у міжнародному контексті. Загалом увесь соціально-політичний устрій Європи з відповідними ідеологічними підосновами докорінно змінюється із запровадженням нової організації військ. Як наслідок у другій половині XVIII століття кардинально змінилися тактика і стратегія війни: основну увагу почали приділяти не заволодінню уфортифікованими містами супротивника, а цілковитому розгрому ворожих армій із подальшим захопленням та підкоренням ворожої території. Значні зміни відбулися й в озброєнні. «Польський сливовий пиріг», алегорія Першого поділу Польщі, сатирична гравюра, 1774 р. Джерело: wikipedia.org Розвиток артилерії та зміни в концепції уфортифікування територій у XIX столітті У 1805 році з’явився принципово новий вид облогової зброї ‒ ракети У. Конгріва, в 1844-му ‒ ракети У. Хейла. В 1846 році з появою перших нарізних гармат системи Каваллі в Європі почалася епоха нарізної артилерії. В стислі терміни були розроблені й запропоновані для використання гармати «французької системи», «вуличської системи», а також гармати систем Тамізьє, Варендорфа, Ланкастера, Ленка, Вітворта, Вреде, Вавассера, Блеклі, прусські гармати на основі системи Варендорфа, дульнозарядні та казнозарядні гармати Армстронга. В артилерії замість ядер почали використовувати конічні снаряди, що значно покращило пробивну здатність і прицільну дальність пострілу. Із появою мобільних армій, які використовували нарізну артилерію, міські фортифікаційні укріплення попередніх періодів перестали задовольняти вимоги безпеки в умовах ведення війни. Основні сили наступальних армій супротивника обходили міста-фортеці, залишаючи для їх блокади лише невеликі загони з потужною артилерією. На тлі цих загальноєвропейських тенденцій у XVIII столітті австрійський уряд, згідно з імперською ідеологією та з метою повного контролю над підвладними новоприєднаними територіями, здійснив планомірну роботу щодо роззброєння міст-фортець і розбирання міських укріплень. На зміну концепції укріплених міст-фортець прийшла концепція укріплення території держави шляхом спорудження твердинь (уфортифікованих військових баз). У 1850 році Центральна комісія з питань, пов’язаних із укріпленнями (Zetkalbefestigungskomission), під орудою генерала Генріха фон Ґесса окреслила територію на північ від Карпат як зону маневру й концептуально визначила місця для спорудження фортець (цитаделей) у Кракові, Перемишлі й Заліщиках. На відміну від них у Львові й Тарнові пропонували спорудити другорядні укріплення середньої потужності. Відповідно до висновків із пізніших російських розвідданих, базованих на аналізі концентрації наявних запасів у містах, станом на 1891 рік Львів займав наступне після Перемишля місце й передував Кракову в ієрархії фортець за потужностями. Схема розташування австрійських укріплень ХІХ ст. на теренах Галичини. Ілюстрація Я. Богдановського. Прусський генерал та військовий теоретик Карл фон Клаузевіц відзначав важливу концептуальну роль нових фортець у час маневрових воєн та пряму залежність цієї ролі від габаритів і міліарної спроможності: «…фортеці спроможні виконувати функції стратегічних опорних пунктів настільки, наскільки вони значні та наскільки вони спроможні сприяти реалізації здійснення наступальних дій на достатню віддаль…». Із плином часу концепція змінилася, і (згідно з дослідженнями Б.В. Мельника) львівську Цитадель теж розглядали як центр укріпленої військової бази площею майже 3 км кв. Соціально-політичні передумови розміщення уфортифікованих військових баз Невдовзі після «Заключного акта» Віденського конгресу з 20-х років XIX століття росіяни почали будувати й модернізовувати три лінії фортець. Це було зроблене з метою протидії військам колишніх союзників щодо поділу Польщі, а на описуваний період уже ймовірних супротивників, якими вважалися Австро-Угорщина та Пруссія. Перша лінія проходила через Варшаву, друга через Брест-Литовський, третя через Бобруйськ і Даугавпілс (Двінськ). Варто зазначити, що в 30-х – 90-х роках XIX століття ці лінії фортець були одними з найпотужніших у світі. Відповідно до оперативних розробок російського генштабу у випадку можливої війни з Австро-Угорщиною або Пруссією російська армія мала вести оборонні прикордонні бої, спираючись на укріплення згаданої першої лінії. Відтак після підходу основних сил із глибини Російської імперії потужним контрударом планувалося знищити війська супротивника й безперешкодно просуватися на Захід. Повстання «Весна народів»: барикада у Відні. Гравюра ХІХ ст. Джерело Австрійський уряд з метою забезпечення стабільності на захоплених територіях і для запобігання можливій військовій агресії з російського боку, на що вказує криптонім «R» на деяких документах (так в Австро-Угорщині маркували документи й матеріали, які стосувалися Російської імперії), видав Указ №L 6096 від 24.10.1848 р., яким вимагалося: «... знайти й організувати відповідні споруди під артилерію та воєнні запаси, що малими силами могли б стримати народ». У 1848-му була створена спеціальна комісія для вибору місця будівництва Цитаделі у Львові. Пожежа у Львівській ратуші, 1848 р. Літографія 1851 р. Під час «Весни народів» 2 жовтня 1848 року австрійський гарнізон за наказом командувача військ у Галичині генерала В. Гаммерштайна обстрілював охоплений збройним повстанням Львів із Жебрацької (Калічої) гори – місця майбутньої львівської Цитаделі. Внаслідок точкових артилерійських ударів із вдало вибраних позицій було вбито 55 і поранено 75 чоловік. Згоріли ратуша, технічна академія, театр, будівля університету, вогнем було пошкоджено декілька житлових будинків. Ці революційні події та, зокрема, Краківське повстання 1846 року, яке їм передувало, стали ще одним чинником спорудження оборонного комплексу львівської Цитаделі. «Весна народів». Політична ілюстрація «Карта Австрії». Літографія 1848 р. Джерело У зв'язку з польськими революційними подіями в Галичині російський цар Микола I вимагав від австрійської влади негайної розправи над підвладними Австро-Угорщині повсталими поляками, погрожуючи ввести у Галичину російські війська для наведення ладу. Тому австрійський канцлер К.Л.В. Меттерніх вважав, що головна небезпека для держави Габсбургів криється радше в сусідстві з росіянами, аніж у внутрішніх революційних подіях. Науковець Б.В. Мельник, досліджуючи це питання, акцентував, що хоча в Указі №L 6096 й мовиться, що основне призначення Цитаделі – поліційні функції, її справжнім призначенням було створення стратегічного плацдарму на випадок військових дій маневрової війни. Основні події, пов’язані з будівництвом укріплень комплексу львівської Цитаделі, плануємо висвітлити в наступній публікації.

-

Нижче стаття від Ігоря та Ольги Оконченко, яку вперше було опубліковано тут 25 липня 2024 Предісторія терену Львівської Цитаделі В історичній частині Львова, на панівній височині, з якої відкривається панорама середмістя, розташована територія, відома тепер як Цитадельна гора. Комплекс укріплень Цитаделі постав лише в середині ХІХ ст., а освоєння цього терену розпочалося набагато раніше. Як використовувалася ця територія до спорудження комплексу укріплень Цитаделі, розглянуто в цій статті. Авторське фото 2019 р. панорами Львова наближене до виду з гори Вроновських з акварелі А. Ланге. Вид Львова з Цитадельної гори двісті років тому. Акварель А. Лянге «Вид Львова з гори Вроновських» (близько 1825 р.) Львівська Цитадель розміщена на узгір’ї, сформованому з кількох розташованих поруч пагорбів, які в минулому назвали горами: Жебрацькою (Калічою – (Mоns Calecorum-Mons Mendikorum), Шембека (Вроновських) і Пелчинською (Познанською). Цитадель на плані Львова з 1890 р. Фрагмент. Територія, на якій розташована Цитадель – підписана «Гора Вроновських», на північ від неї (справа зверху) позначено вулицю Калічу, зліва внизу – Пелчинський став. Назви гір пов'язані з тими, кому юридично належала більша частина терену, і з видом занять соціальних груп, у зоні інтересів яких перебувала ця територія. Південну частину цитадельного узгір'я, на якому пізніше звели укріплення комплексу Цитаделі, на початку ХVI ст. іменують Пелчинською горою (згідно з прізвищем власників – родини Пелків), а на початку ХVII ст. (від власника на прізвище Познань) – Познанською горою. Північну частину узгір'я на початку ХVII ст. іменують, згідно з прізвищем власника, горою Шембека, а з 1655року – горою Вроновських (Броновських). Згідно з дослідженнями Й. Гронського назва Каліча гора (Mоns Calecorum) зустрічається в актових книгах магістрату з 1504 року, а до того з 1472 року в документах Львівського магістрату побутувала назва Жебрацька гора (Mons Mendikorum). Пелчинський став і узгір'я до спорудження Цитаделі. Фрагмент плану 1783 р. Історія господарського освоєння земель на території майбутньої Цитаделі, згідно з дослідженнями Й. Гронського, на ранніх етапах досить заплутана і лише з 1565 року докладно висвітлена в книгах Львівського магістрату. Окремі відомості про права власності на земельні наділи вказують на обжитість цього терену ще у ХIV – XV ст., відкривають історію минулого узвишшя теперішньої Цитаделі і пояснюють виникнення топонімів. Наприклад, у 1390 році львівський міщанин Літинг володів на згаданій території одним ланом ґрунтів (60 моргів). Пізніше він продав цей наділ Конраду Юнглику, який на цьому ж терені вже мав 30 моргів ґрунтів. У 1401 році по смерті подружжя Юнгликів ці 90 моргів ґрунтів перейшли у власність тестя Конрада Юнглика – Йоана Черкеса, а по смерті Йоана Черкеса вищезгаданий земельний наділ перейшов у спадок його тещі, яка по смерті зятя на радощах вийшла заміж за Миколу Замарстина (Заммерштайна). Через деякий час, після подальших посвоячень у 1444 році, ґрунти перейшли у власність Миколи Фридерика, який через декілька років докупив у (міщанина?) Челдіца ще ґрунтів на згаданому терені. Земельний наділ Миколи Фридерика межував із ланом Миколи Темпеля, який дістався йому в 1500 році від тещі. На початку ХVII ст. великий процент площі ґрунтів на горі належав Павлові Кампіану, який на підставі архівних документів довів свої права на спадщину Михайла Темпеля. Пізніше Павло Кампіан докупив ще частину ґрунтів на вищезгаданому терені. Після смерті Павла Кампіана ґрунти перейшли у спадок Мартинові Кампіану, а майнові справи на ґрунти цього терену так заплуталися, що магістрат вже не міг точно встановити що, скільки і кому належить на цій території. Частина ґрунтів (станом на 1618 р.) належали Мареку Острогурському, який подарував Церкві два малі будинки для бідних на Калічій горі (іншими словами, М. Острогурський став фундатором шпиталю Святого Лазаря). За ґрунти точилися постійні суперечки серед владних структур, тому король Сигізмунд III спорядив незалежну комісію розмежувати земельну власність на Калічій горі. На планах Львова ХVІІІ ст. на узгір’ї вже добре відчитується міська планувальна структура з мережею вулиць і забудови. Пелчинський став і гора Вроновських до спорудження комплексу укріплень Цитаделі. Фрагмент плану 1829 р. Під номером 16 позначено шпиталь Святого Лазаря. Під номером 49 Заклад Оссолінських. Костел і шпиталь св. Лазаря на історичній світлині. Пелчинський став і узгір'я до появи Цитаделі. Фрагмент плану 1841 р. На схилі напис: «Турецькі шанці». Основним джерелом інформації стосовно використання досліджуваного терену в долітописний період є археологічні дослідження. Згідно з працями М. Стефановича ще задовго до проведення робіт зі спорудження комплексу укріплень Цитаделі на цьому терені люди знаходили кам'яні сокири, серпи, уламки посуду й урни. У першій половині XIX ст. історіограф Жегота Паулі під час проведення археологічних робіт на горі Шембека (Вроновських) виявив і описав у “Галицьких старожитностях” (1840 р.) залишки древнього культового комплексу: “…величезні кам’яні плити, укладені одна до одної не хаотично, а людськими руками… кілька років тому тут було знайдено плити, подібні до тих, що зустрічаються на давніх поганських вівтарях… було викопано рештки перепалених людських кісток, бронзові оздоби, урни. Це дозволяє казати, що це місце ще в дохристиянські часи було присвячене релігійним обрядам…”. Також у процесі проведення вищезгаданих робіт було віднайдено кам'яну фігуру, ідентифіковану Ж. Паулі як постать ідола. Цей ідол, згідно з описом Паулі, мав «округлу голову, майже без шиї, ліва рука спочивала на грудях, а права була опущена донизу. На обличчі на місці очей були досить глибокі западини, які могли бути призначені до вкладання в них якихось дорогоцінних каменів…». Постать, ідентифікована Жеготою Паулі як постать ідола, віднайдена на теренах гори Вроновських. Зображення з видання «Галицькі старожитності» (1840 року). Згідно з дослідженнями Василя Карповича (Богдана Януша), проведеними в 1918 році, кераміка з Цитаделі була аналогічна давній кераміці, знайденій раніше на Високому Замку. Аналізуючи зображення фігури ідола та порівнюючи його з караїмськими надмогильними пам'ятниками з Галича, Василь Карпович висловив припущення про караїмське походження фігури ідола та датування його періодом княжої доби, або періодом доби Відродження. До нашого часу дійшло лиш ескізне зображення цього «ідола». Дивлячись на це зображення, важко погодитися з версією Василя Карповича про караїмське походження фігури, виходячи бодай із того, що караїмські поховальні пам'ятники мають форму стел із написами та не містять зображень людських постатей. Тому питання ідентифікації цієї фігури залишається відкритим. Якщо аналізувати терени з мілітарного погляду, то важливо врахувати, що узгір’я розміщене на ключових підступах до міста з південно-східного та південно-західного напрямків. Північна частина узгір’я була досконалим плацдармом як для контролю над середмістям, так і для контролю шляхів Львів – Комарно, Львів – Стрий. Із розвитком артилерії та покращенням її вогневих характеристик північна частина узгір’я (у випадку її захоплення ворогом) могла становити значну небезпеку для міста. Тож не дивно, що на узгір'ї зводили оборонні укріплення і проводили фортифікаційні роботи. У 1626 році на східному схилі Калічої гори постав мурований костел Святого Марка (закритий і розібраний у 1785 р.). У 1635 – 1640 роках на західній частині території з назвою «Жебрацька (Каліча) гора» під керівництвом А. Прихильного та Я. Боні спорудили мурований шпиталь і костел Святого Лазаря. Цей сакральний комплекс мав важливе оборонне значення як укріплений форпост із південного заходу від середмістя. У вересні 1635 року фортифікатором Фридериком Ґеткантом був опрацьований проєкт новітньої лінії бастіонних укріплень Львова і його околиць. За даними В. Томкевича оборонна лінія Гетканта пролягала “... поза гору Познанську і Шемберга, поза шпиталь Св. Лазаря...”. Накладаючи прорис вказаного проєкту на сучасну підоснову, переконуємося, що одна з південно-західних куртин проєктованої лінії Ф. Ґетканта пролягала територією, на якій згодом постала Цитадель. Залишки потужних валів у цьому місці відчитуються на історичних картах і частково збереглися донині. На проєкті Ф. Ґетканта лінія укріплень охоплювала середмістя і велику кількість територій передмість з усіма прилеглими узгір'ями. Немає достатньої кількості підтверджень повної реалізації проєкту. Очевидно, що периметр проєктованих укріплень був занадто великим, щоби місто могло його утримувати, тому наступні проєкти охоплювали меншу територію. Фрагмент плану Львова з проектом фортифікацій, 1635 р. Автор: Фридерик Ґеткант. План розміщено північчю вверх. В нижній частині плану можемо спостерігати систему ставів на місці пізнішого Пелчинського ставу і позначені гори Шембека і Познанська. Фрагмент плану Львова з проектом фортифікацій, 1635 р. авторства Фридерика Ґетканта з позначеними горами Шембека і Познанською та системою ставів на місці пізнішого Пелчинського ставу. В 1648 році під час першої облоги Львова військами Богдана Хмельницького на горі Шембека козаки почали спорудження артилерійських позицій для обстрілу середмістя. В 1655 році під час наступної облоги Львова військами Б. Хмельницького для вигідного розміщення артилерії на панівній височині артилерійські позиції для обстрілу середмістя Львова були влаштовані на Калічій горі. Є інформація, подана Ф. Паппе, про те, що один із міських гармашів влучним пострілом із середмістя примусив замовчати козацькі гармати, розміщені на Калічій горі. Вважаємо цю згадку недостовірною, адже відома наявна на той час міська артилерія, розміщена на окреслених позиціях, не була технічно спроможною до ураження козацьких артилерійських позицій, розміщених на панівній височині, якою була (і є) Каліча гора. У 1661 році біля підніжжя Калічої гори (теперішня вул. Коперника) був споруджений костел і монастир кармеліток, будівлі якого наприкінці ХІХ ст. придбала фундація Оссолінських. У 1672 році під час облоги Львова військами султана Мухамеда IV під орудою Капудана-паші турки на горі Шембека (Вроновських) спорудили комплекс потужних земляних укріплень (шанців). Якими першопочатково за формою були ті шанці та чи використовували терени цитадельного узгір’я для оборони міста в цей період, невідомо. План фортифікацій Львова під час турецької облоги 1695 р. Автор інженер-фортифікатор Сір Деро (Десро). Існує схематичне зображення облогових шанців пізнішого періоду, виконане інженером-фортифікатором Сіром Деро (Десро), які позначені на узгір’ях поряд із середмістям на плані укріплень Львова під час турецької облоги 1695 р. Проте перше детальне креслення укріплень на горі Шембека (Вроновських) розміщене на датованій 1835 роком карті Львова з околицями, віднайденій Миколою Бевзом у Віденському військовому архіві. Прорис укріплень, підписаний "Турецькі шанці", був виконаний на окремому фрагменті і прикріплений до карти. Фрагмент карти Львова 1835 р. та авторський прорис бастіонового оборонного комплексу, розташованого на горі Шембека (Вроновських) згідно карти Львова 1835 року. На карті 1835 року на місці пізніших відомих нам укріплень Цитаделі зображене укріплення із замкнутим бастіонним оборонним периметром у формі, наближеній до неправильного багатокутника з равеліном, розміщеним по центру південно-східного прясла. Укріплення підписані як "Турецькі шанці". Невідомо, навіщо було виконане це креслення укріплень. Можемо лише припускати, що австрійський уряд намагався використати наявні залишки для фортифікування території. Виконавши прорис укріплень "Турецькі шанці" з карти 1835 року, бачимо, що вони були споруджені на засадах, близьких до староголландської школи фортифікаційної архітектури. Це були земляні вали, можливо, оскарповані. Підтвердження того, що ці або схожі укріплення були реалізовані на території узгір'я і їхні залишки існували більш ніж через 100 років після спорудження, простежуємо на історичних картах Львова XIX ст., а саме: – на картах Львова 1829-го та 1836 року в рельєфі відчитуються північний наріжник та південно-західна частина бастіонних укріплень тотожних із укріпленнями "Турецькі шанці"; – на карті Львова 1844 року чітко зображений північний наріжник із надшанцем, у рельєфі відчитуються південно-західна куртина, південно-західний наріжник та залишки північно-східного наріжника укріплень. Фрагмент плану Львова з 1844 р., на якому прослідковуються залишки «Турецьких шанців» Найцікавішою інформацією щодо атрибутації залишків укріплень, які існували на цитадельному узгір’ї до спорудження Цитаделі в середині ХІХ ст., є зображення території біля Пелчинського ставу, виконані майже одночасно Антонієм Ланге та Каролем Ауером. На живописному зображенні «Краєвид Пелчинського ставу у Львові», виконаному А. Ланге у 1824 році, детально зображені стильові та конструктивні особливості оборонного валу й комунікаційного в’їзду у лінію валів. На зображенні показаний потужний земляний вал із наскрізним проїздом. Вид на Пелчинський став у Львові. 1824 р. Художник Антоній Ланге. Вид на схил з проїздом в валу зі сторони сучасної вул. Вітовського. Фрагмент картини 1824 р. Антонія Ланге. На літографії «Військовий плавальний басейн», виконаній Каролем Ауером у середині ХІХ ст., теж ідентифікуємо зображення комунікаційного в’їзду у лінію валів. Найцікавіше те, що цей вал був включений пізніше в структуру укріплень Цитаделі і в ньому теж є проїзд, який з фрагментом валу зберігся донині. Зображений проїзд був розміщений з боку північно-західного напрямку від збереженого. Літографія «Військовий плавальний басейн» виконана Каролем Ауером у середині ХІХ ст. Споруди наявної Цитаделі досить точно вписуються в контур оборонного периметра колишніх укріплень, які існували на території цитадельного узгір'я, а Максиміліанські вежі Цитаделі розміщені на місці наріжників цих укріплень. Це підтверджує, що при розплануванні території під оборонні споруди архітекторами-іженерами комплексу укріплень Цитаделі Х. Реззінгом та Й. Вандрушкою був максимально використаний і врахований мілітарний досвід (усі недоліки, можливості й переваги) укріплень, розміщених на цьому терені у ХVII ст. або й раніше. Публікація присвячується світлій пам’яті Костя Васильовича Присяжного та Мирона Васильовича Демківа.

-

Брага: шанцы, редуты, батареи и др. укрепления напротив Хотинской крепости

Filin ответил в теме пользователя Filin в Хмельницкая область

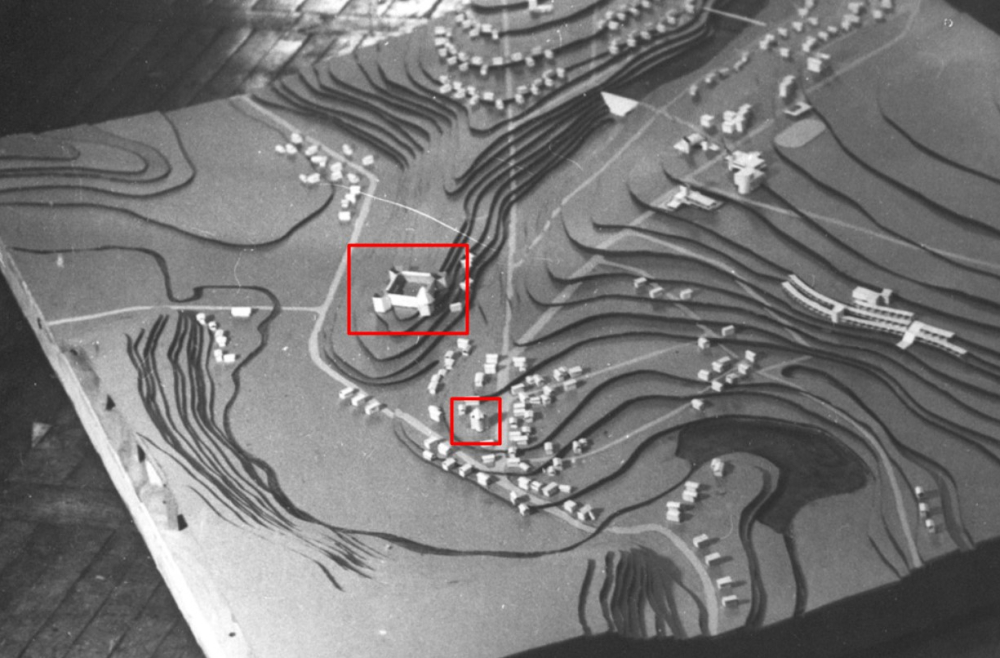

План 1807 г. Выше этот источник уже несколько раз упоминался + там была размещена чёрно-белая копия этого плана, но теперь вот переходим на новый уровень благодаря тому, что Заповедник "Хотинская крепость" поделился на своей страничке в Facebook цветной копией плана в хорошем качестве. Напомню, что этот проект так и не был реализован. -

План 1928 г. Romek Pawluk навёл на план их коллекции Института искусства Польской академии наук, выполненный на основе обмеров Ежи Сенницкого.

-