-

Публикаций

4,819 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Дней в лидерах

606

Тип публикации

Профили

Форум

Календарь

Сообщения, опубликованные пользователем Filin

-

-

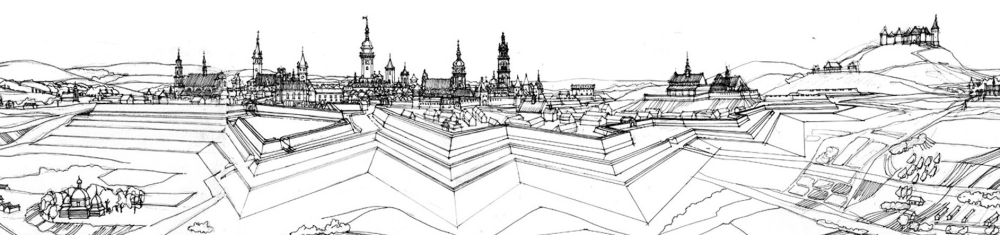

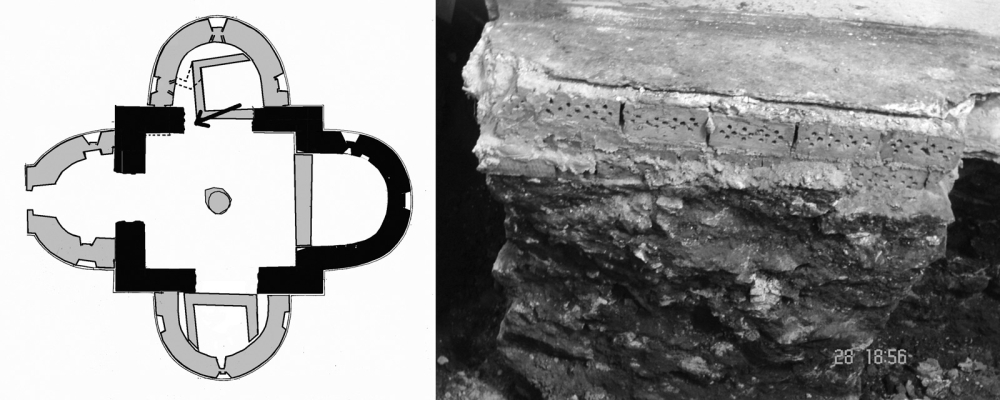

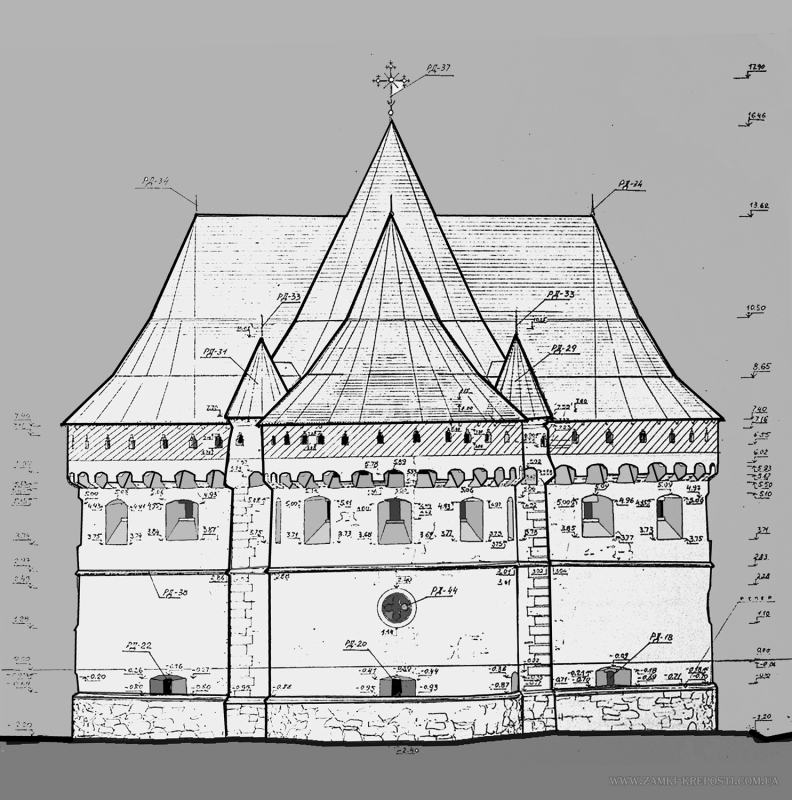

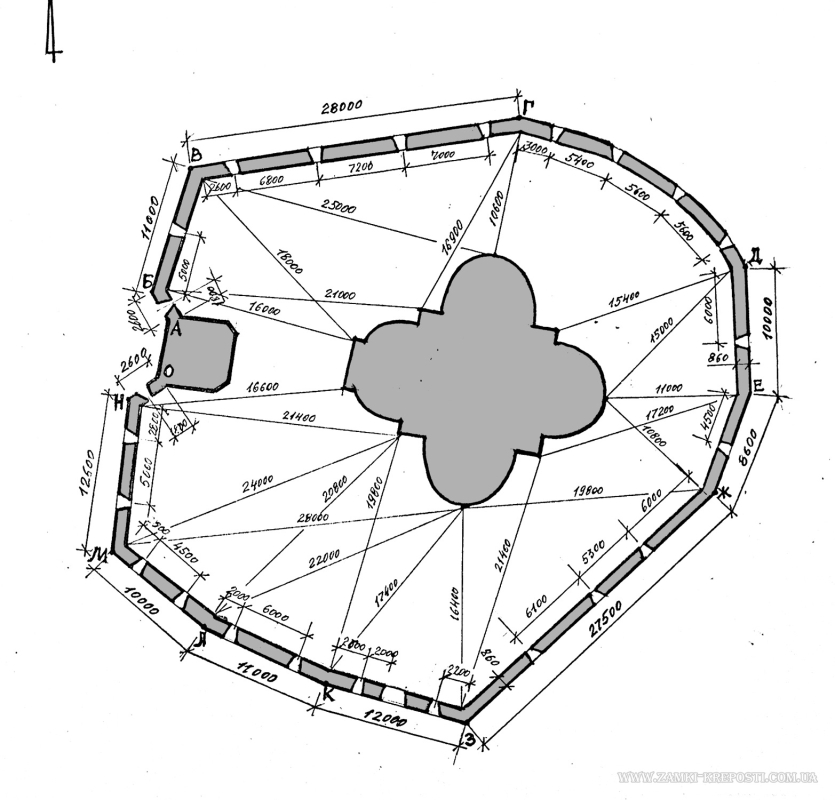

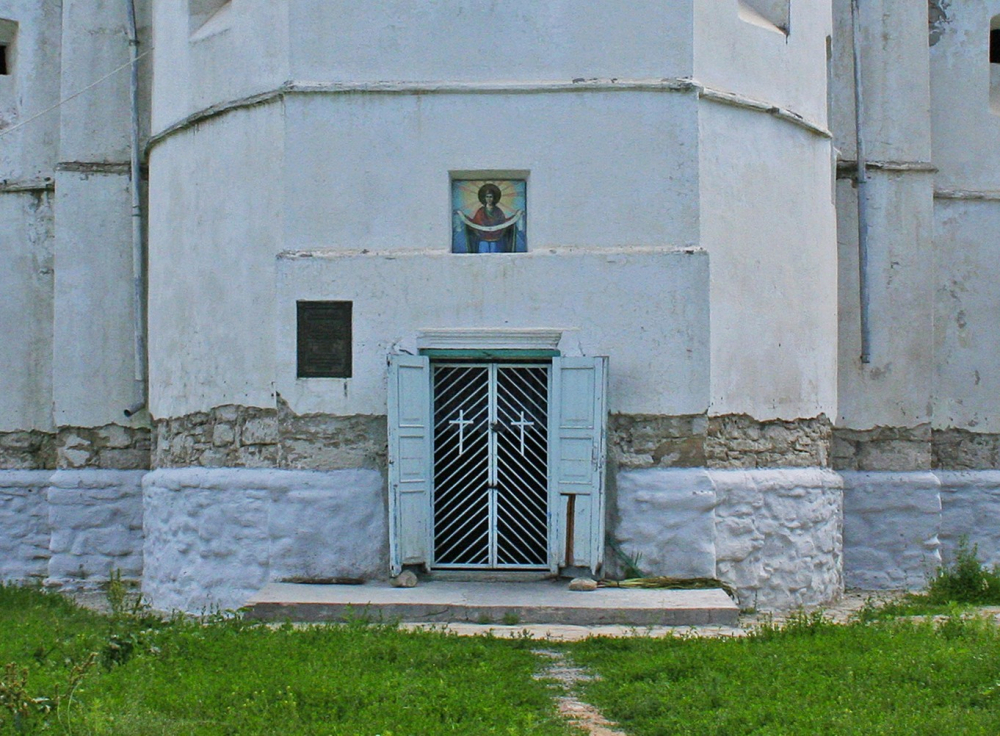

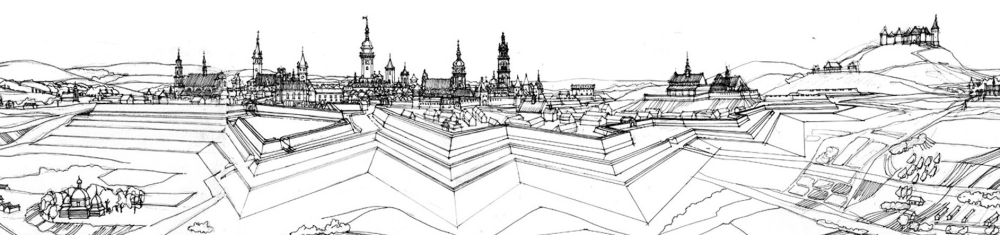

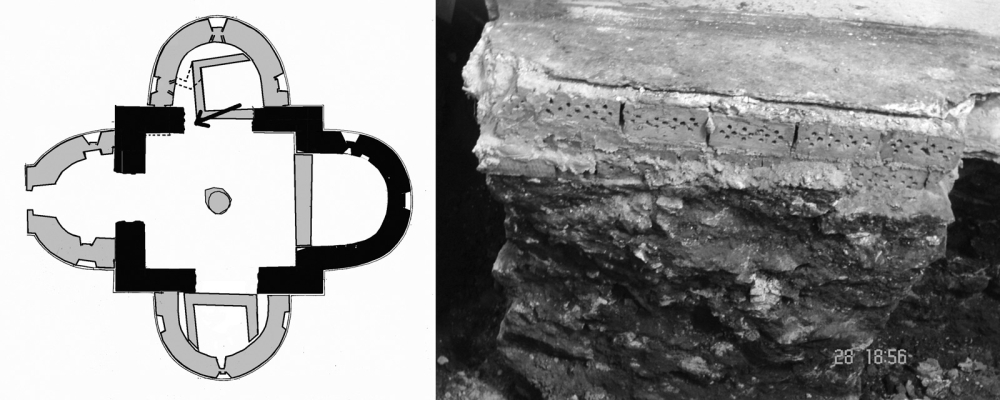

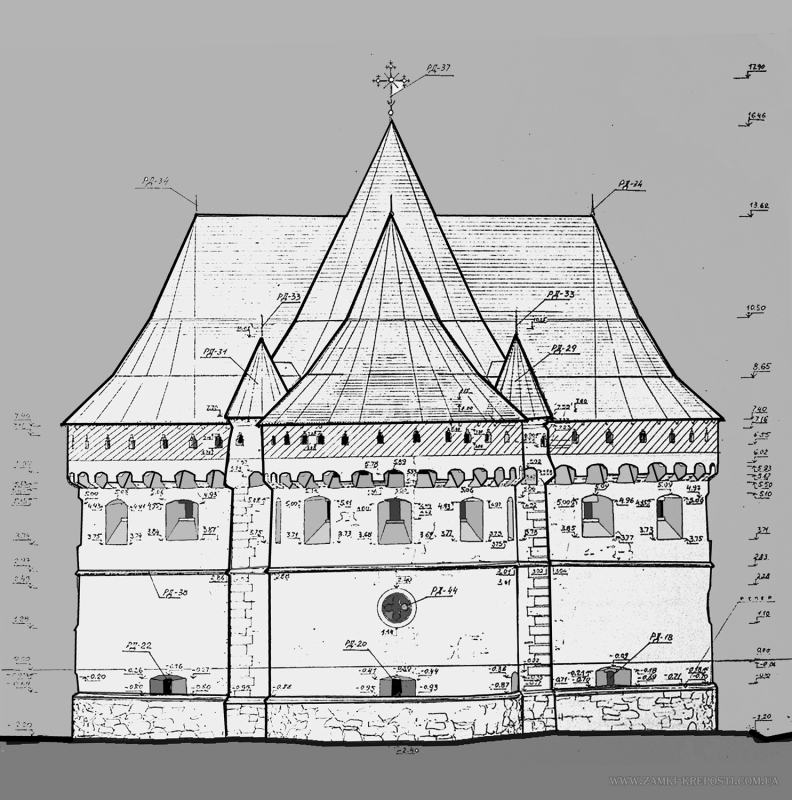

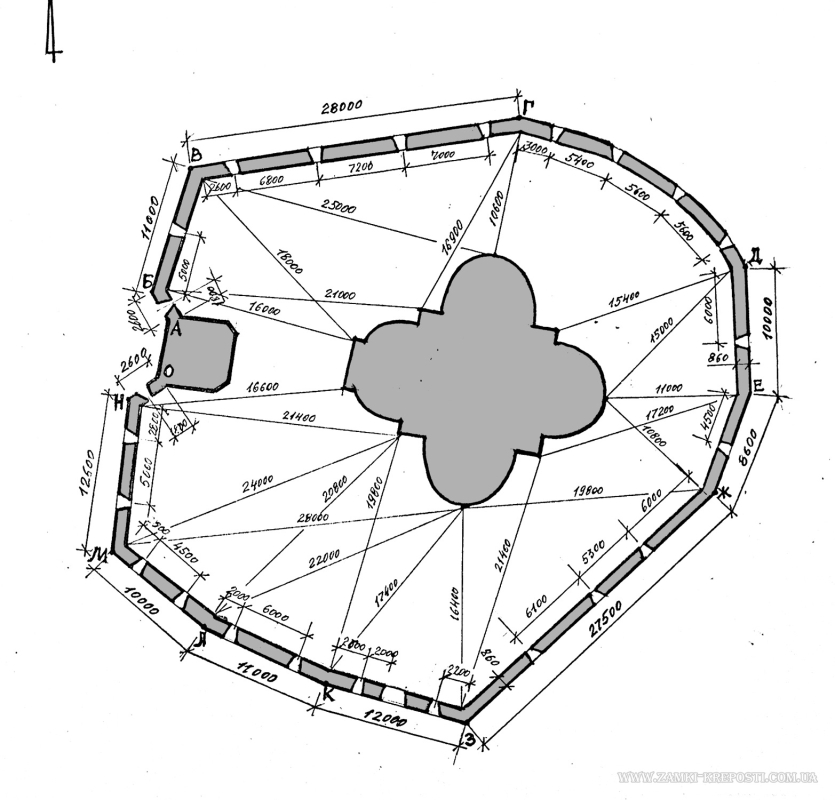

План 1928 г.

Romek Pawluk навёл на план их коллекции Института искусства Польской академии наук, выполненный на основе обмеров Ежи Сенницкого.

-

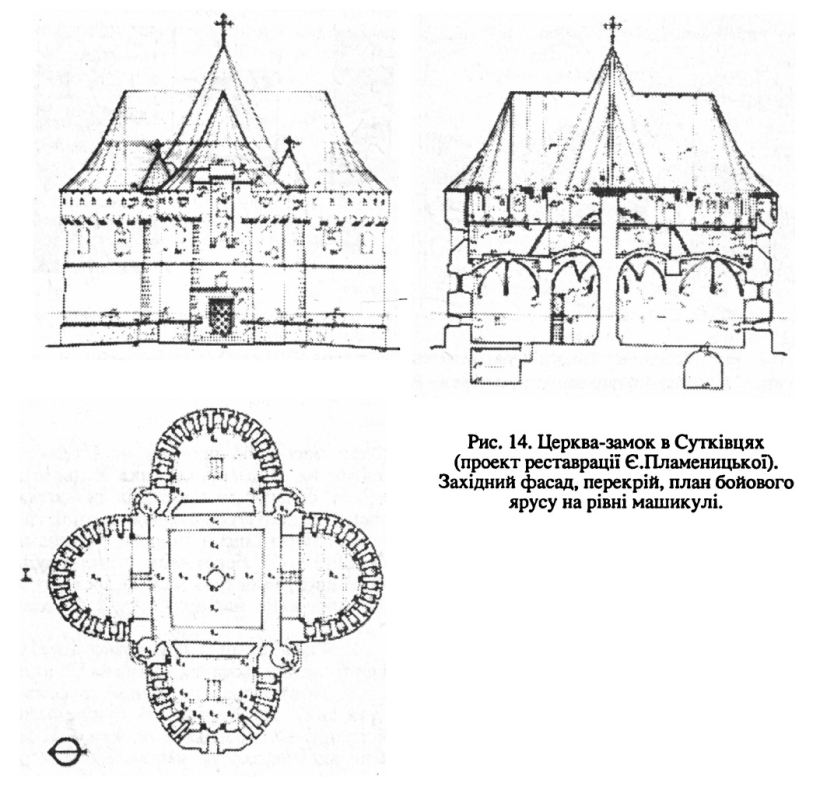

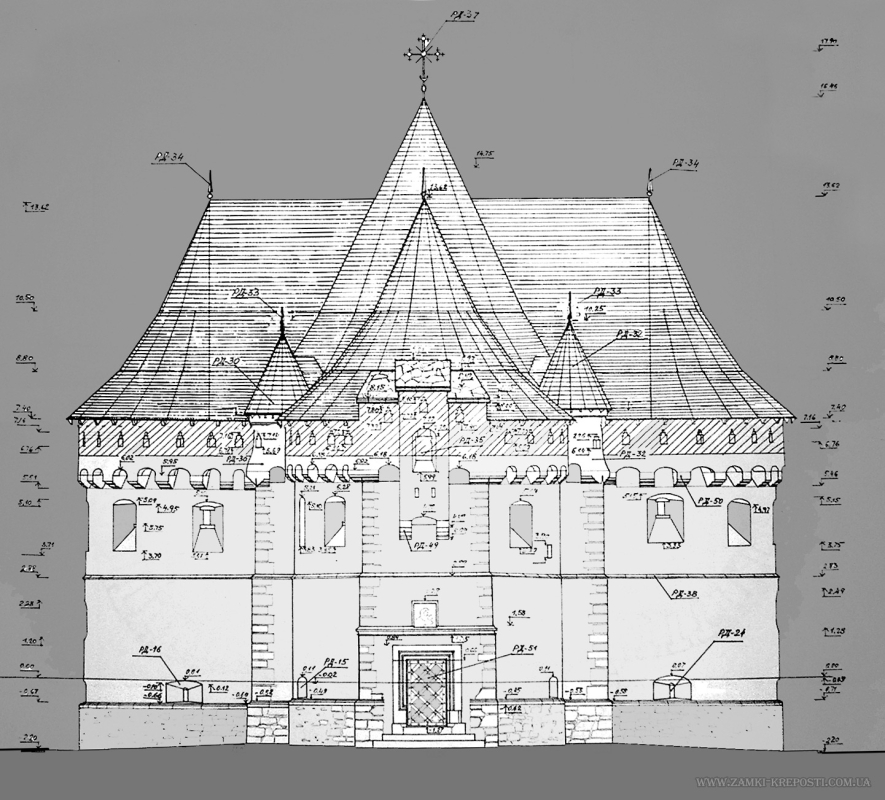

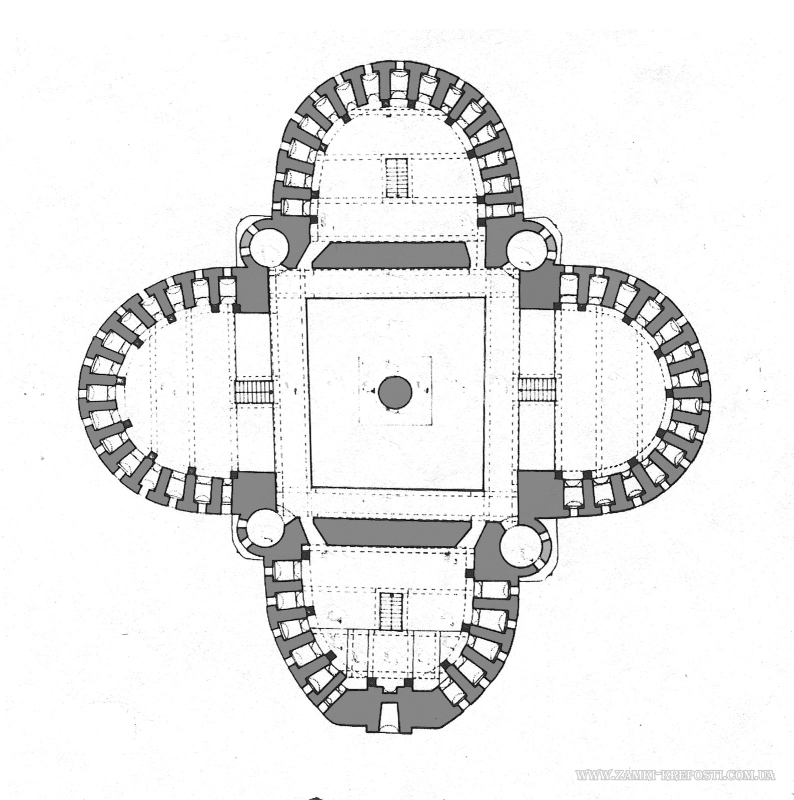

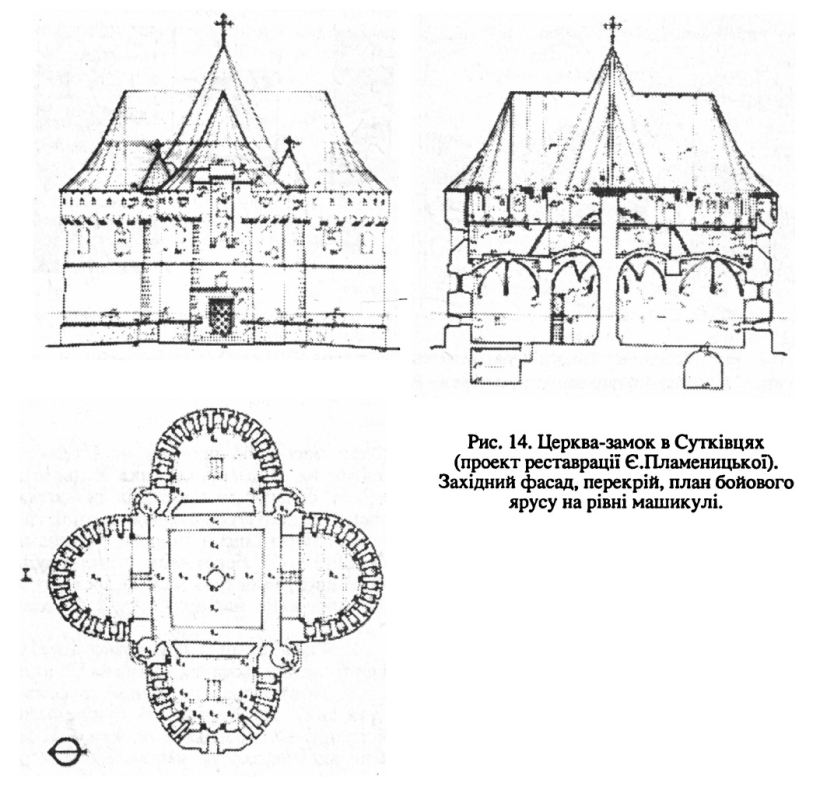

Несмотря на то, что внимание к церкви поклонники старины начали проявлять ещё в конце 19 в, долгое время на участке памятника не проводили раскопок. Их, насколько мне известно, не было ни в 1-й пол. 20 в., ни в конце 1940-х (когда был создан первый проект реставрации авторства Петра Юрченко). С 1970-х гг. храм детально исследовала Евгения Пламеницкая (планировавшая осуществить реставрацию церкви по своему проекту), однако, насколько могу судить по имеющейся у меня на данный момент информации, в центре внимания долгое время была только архитектура, а вот до этапа раскопок добрались аж к концу 1980-х, т.е. более чем через век после появления на свет первых публикаций, сделавших этот храм широко известным.

Долгое время об этих раскопках мне были известны лишь небольшие обрывки сведений, полученных от Ольги Пламеницкой. Я знал, что какие-то раскопки были, что они выявили какую-то сложную историю с фундаментами, что культурный слой внутри церкви был местами повреждён, местами представлен засыпкой и т.п. общие тезисы. На момент когда я мог уточнить эти детали у О. Пламеницкой и даже может получить сам отчёт о раскопках, эта тема меня не сильно интересовала, так что единственный сохранившийся у меня источник на эту тему представлен вот этой вот титульной страницей отчёта. Судя по нумерации, там есть на что посмотреть, т.к. отчёт состоял как минимум из 2 томов, каждый из которых включал несколько книг.

Ещё совсем недавно я думал, что кроме этого отчёте больше нет других источников информации об этих раскопках. И тут совершенно случайно узнал о том, что оказывается в 1996 г. в сборнике конференции "Меджибіж: 850 років історії" была опубликована небольшая статья (или даже скорее заметка/краткие тезисы) Александра Склярского под названием "Архітектурно-археологічні дослідження Покровської церкви-фортеці в с. Сутківці (нові дані)". И там как раз очень кратко были описаны те самые малоизвестные раскопки 1989-1990 гг. Примечательно, что в ходе составления списка источников, касающихся памятников Сутковцов, я не натыкался на упоминания этой публикации в статьях других авторов, и узнал о её существовании когда фильтровал все публикации с упоминанием Сутковцов в одной из библиотек Хмельницкого.Сборника в Сети не нашлось, но, к счастью, Олег Погорелец и Игорь Западенко из того самого Меджибожа, где проводилась та самая конференция, любезно предоставили нужную статью, благодаря чему я могу ей с вами поделиться.

Может показаться, что там нет ничего особенно примечательного, однако с учётом белых пятен в других публикациях, и с учётом практически нулевых сведений об этих раскопках, данный материалы выглядит весьма интересным и полезным для анализа. Кроме того, информационный заряд этой публикации можно многократно усилить, если сопоставлять приведённые здесь данные с теми сведениями, которые были в разные годы опубликованы Е. и О. Пламеницкими.

Некоторые технические моменты раскопок:-

В раскопках участвовал автор статьи Александр Склярский из Киева, специалист института "Укрпроектреставрація". К сожалению, мне о нём ничего не известно (кроме того, что он занимался раскопками нескольких памятников в Хмельницкой обл.). И всё же эта краткая информация даёт нам понимание, что раскопками занималась не Е. Пламеницкая (хотя на других объектах она сама иногда проводить подобные работы и руководила ими), а специалист-археолог.

-

Обратите внимание на приписку "Нові дані" в названии статьи. Там действительно есть новые данные, причём не только по состоянию на 1996 г., но также и по состоянию на наши дни, поскольку и после 1996 г. об упомянутых в статье деталях более никто не писал, и даже эта публикация не вызвала большого интереса, что, честно говоря, не удивительно, если учесть её небольшой объём, общее/краткое описание деталей (полноценно раскрывающих своё значение только при сопоставлении их с данными публикаций Е. и О. Пламеницких), а также отсутствие иллюстраций.

-

В публикации указан период 1989-1990 гг. Из этого можно сделать предположение, что было два сезона раскопок. На фото обложки отчёта стоит дата "1989", так что, возможно, был и ещё один отчёт за 1990 г. К счастью, А. Склярский опубликовал свои мысли в 1996 г., т.е. по итогу проведения всех этапов работ (если сезонов действительно было несколько).

-

Е. Пламеницкая скончалась в 1994 г., а статья о раскопках была опубликована в 1996 г., т.е. двумя годами позднее. Ещё спустя 4 года после этого О. Пламеницкая опубликовала своё первое краткое описание истории архитектуры храма, где в общих чертах были изложены взгляды Е. Пламеницкой. Т.е. статья о раскопках была опубликована как бы в промежутке между тем, как Е. Пламеницкая уже закончила свой жизненный путь (но ещё не была опубликована её версия развития архитектуры храма), а её дочь ещё не подхватила тему анализа этого памятника. Потому статья А. Склярского может быть относительно автономной, с описанием более-менее чистых взглядов этого автора, без явно выраженного влияния со стороны гипотез Пламеницких. Может по этой же причине статья о раскопках лишена привязки обнаруженных слоёв к определённым периодам/датам, тогда как Е. и О. Пламеницкие все эти слои и этапы преображения памятника снабжали привязками к определённым векам, а иногда даже небольшим отрезкам времени.

-

Хотя раскопки были точечными, а заметка о них не пестрит упоминаниями широкого перечня находок, автор публикации все же считал, что в ходе работ была получена "широка архітектурно-археологічна інформація". Сложно сказать, замыкалась ли широта полученной информации только в пределах описанной в заметке находок, или же было найдено много чего другого, о чём в публикации сказано не было (но о чём, возможно, есть сведения в отчёте).

- Раскопки проводили при помощи шурфов, которых (судя по нумерации) было не менее 8. Часть из них была сделана внутри, а часть снаружи памятника. К сожалению, автор не предоставил сведений ни о размере шурфов, ни о глубине, ни об их расположении, ни о содержимом каждого из этих шурфов.

Пожар:-

Внутри церкви заложили несколько шурфов. Автор употребляет выражение "внутрішній об'єм споруди", и тут нет чёткого понимания, имеется ли ввиду интерьер храма в целом (т.е. неф + апсиды), или же "внутрішній об'єм" это четырёхугольник нефа?

-

В паре из шурфов "первинна стратиграфія практично не збереглась", но остальные на глубине 40-60 см. от уровня пола (т.е. совсем неглубоко) выявили следы большого пожара, который некогда произошёл на этом участке. Это крайне интересно, поскольку было получено свидетельство того, что памятник пережил пожар, но при этом у нас нет сведений о том, при каких обстоятельствах это произошло.

Автор сообщает, что следы пожара "охоплюють всю споруду по периметру", и тут не до конца понятно, подразумевается ли под периметром внутренний контур стен, или же внешний? А отсюда непонятно, были ли следы пожара выявлены только внутри, или также и снаружи?

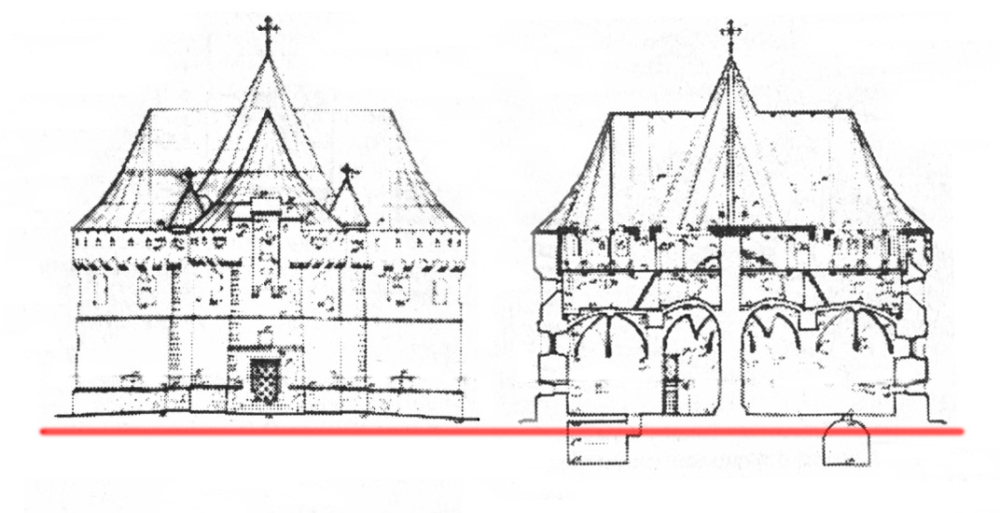

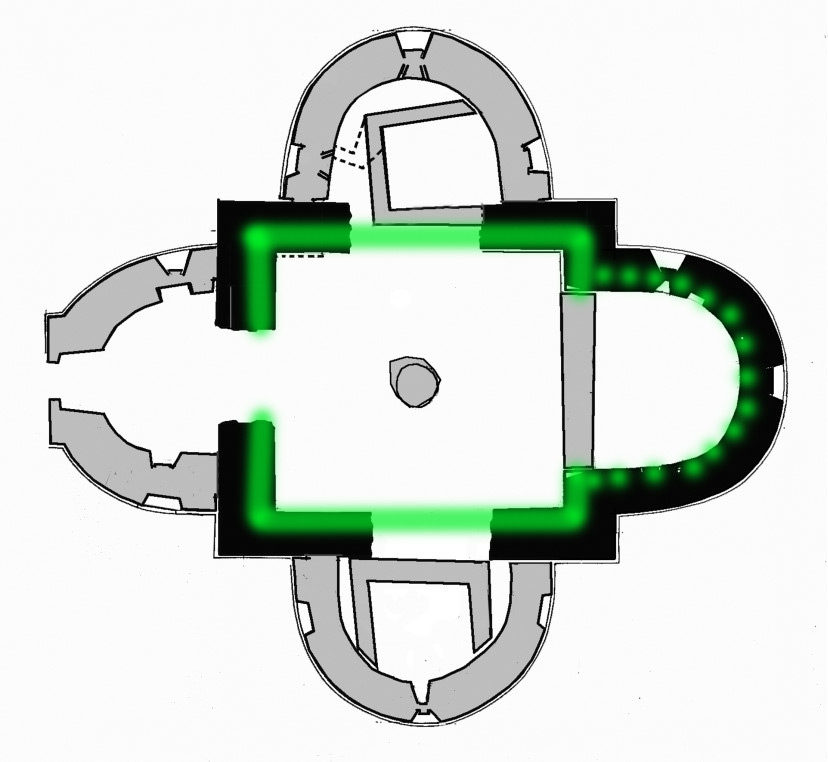

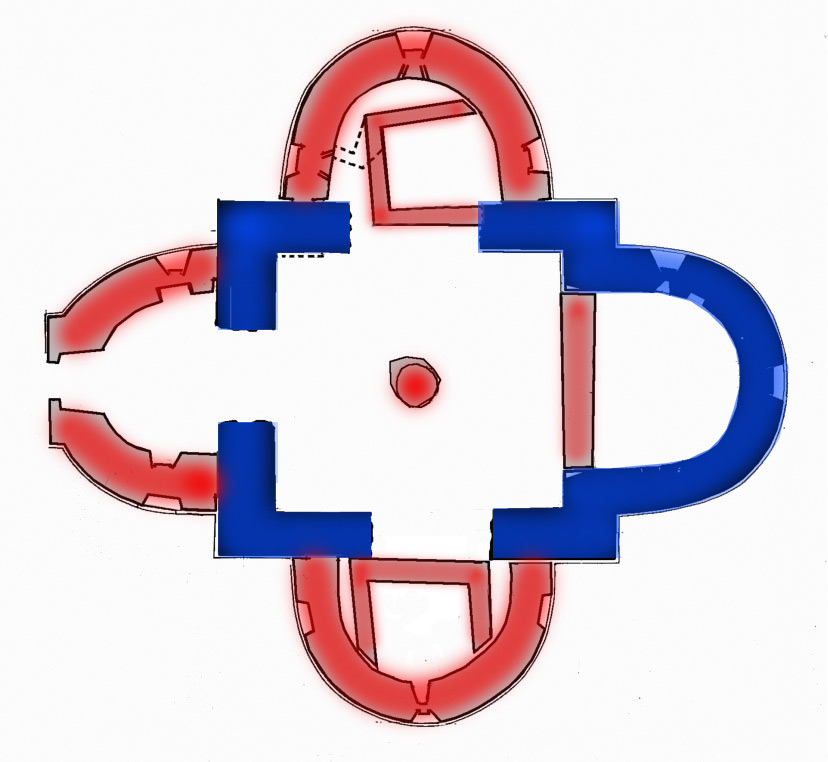

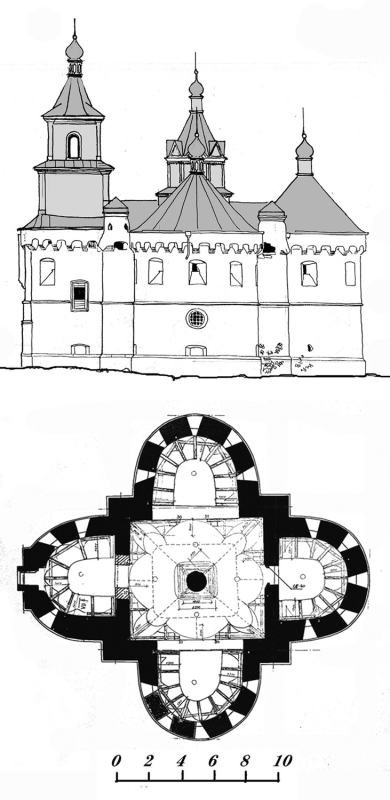

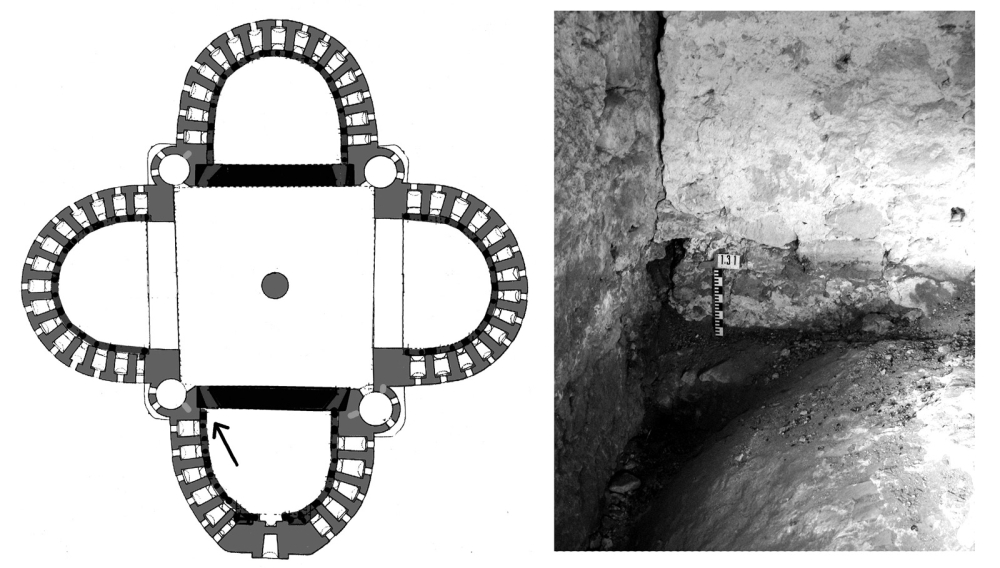

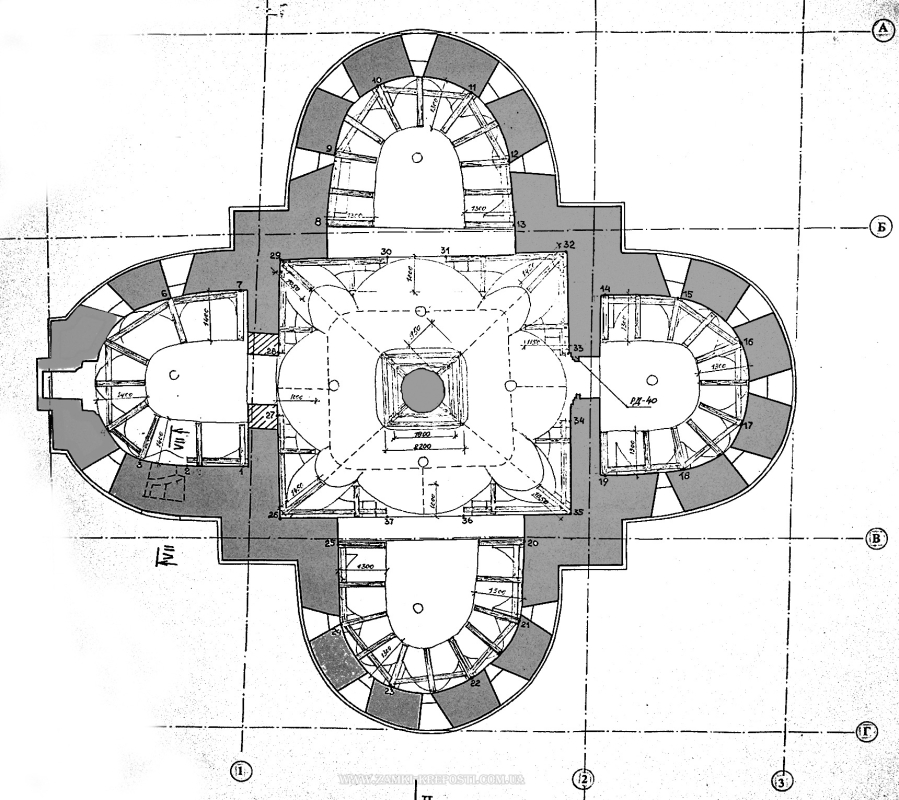

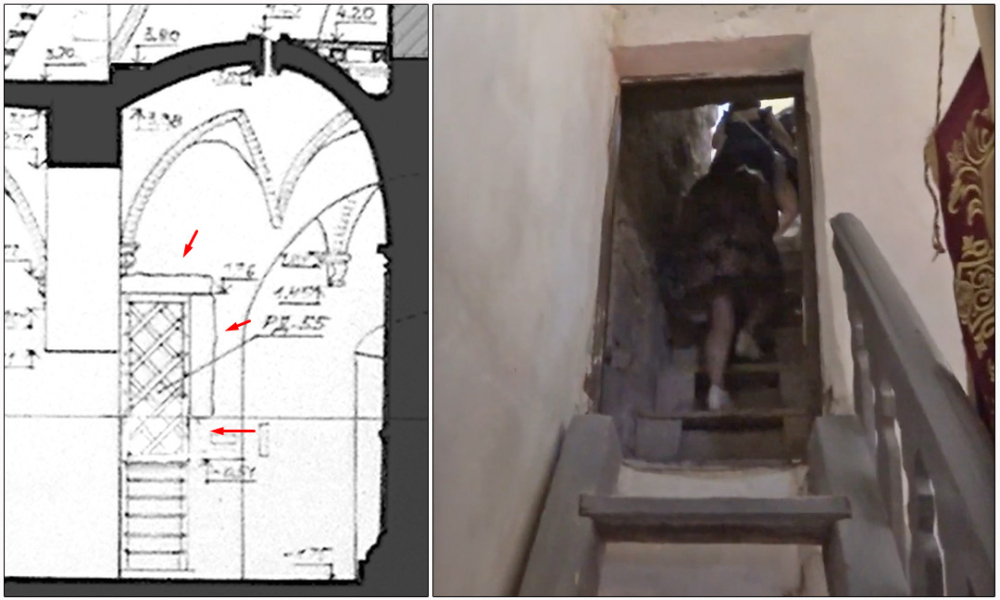

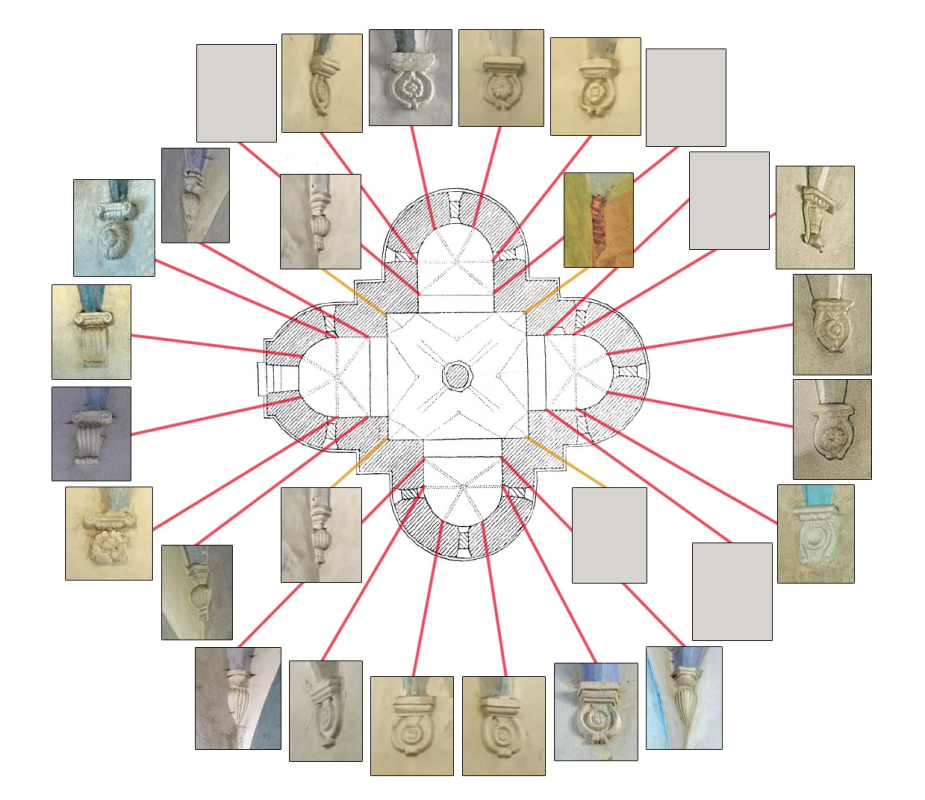

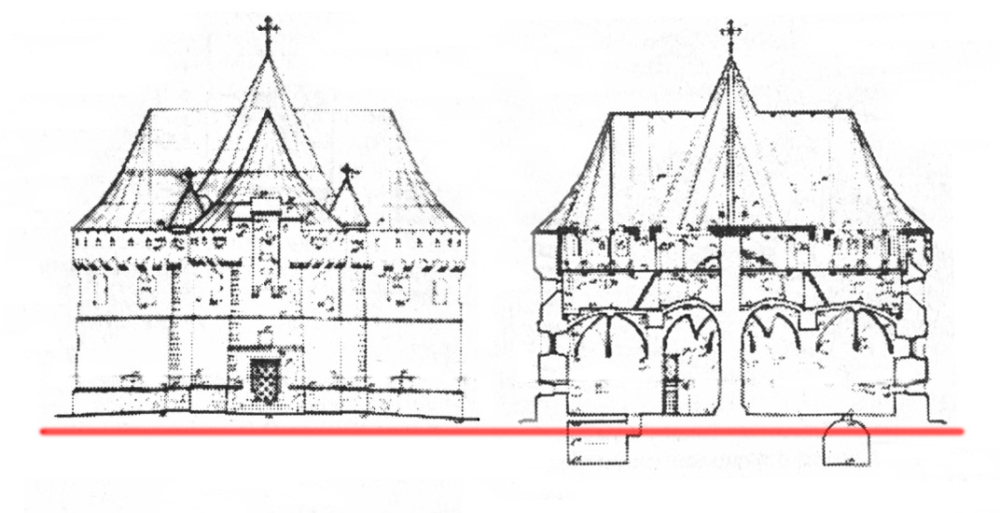

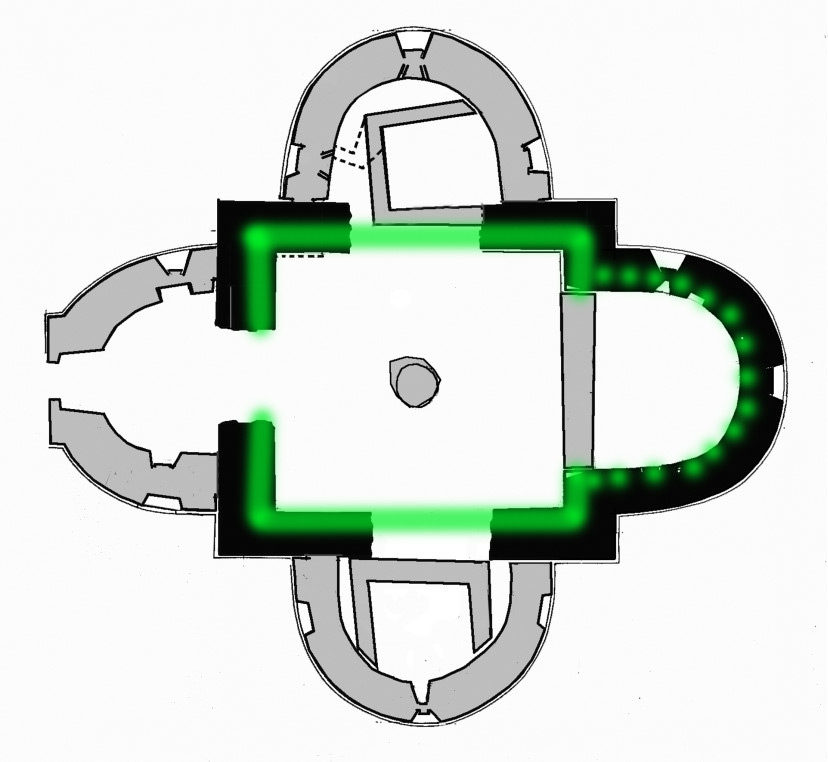

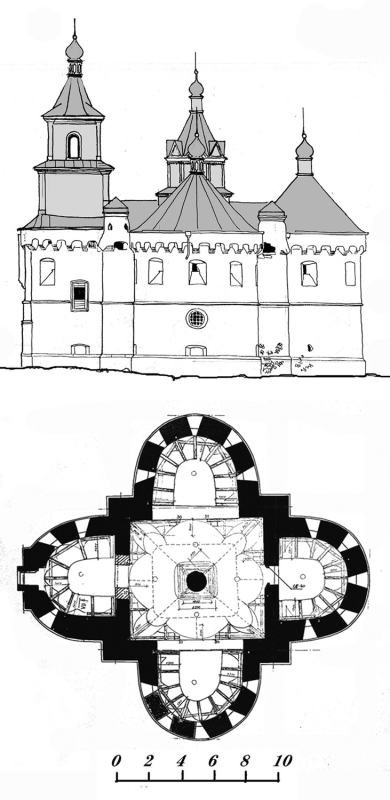

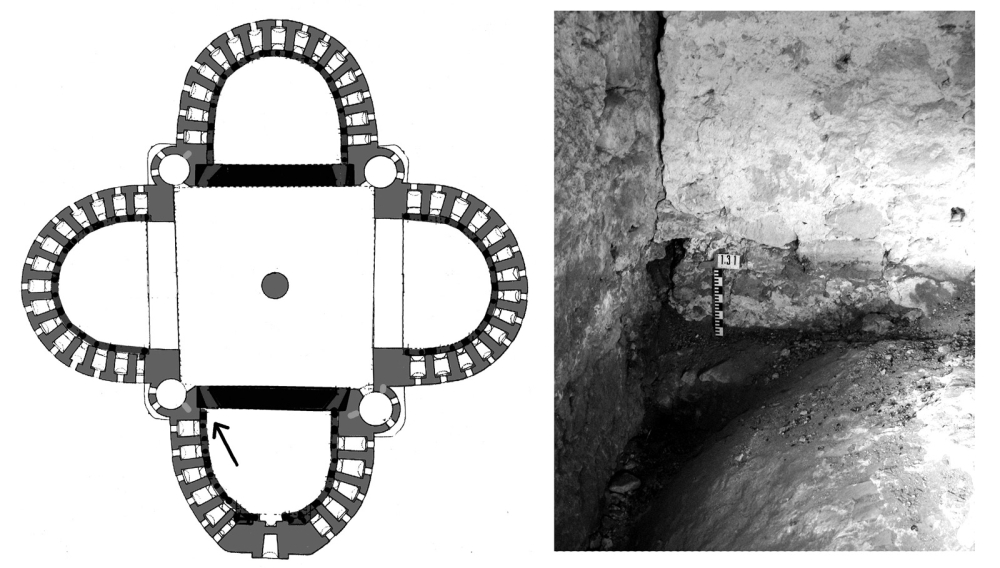

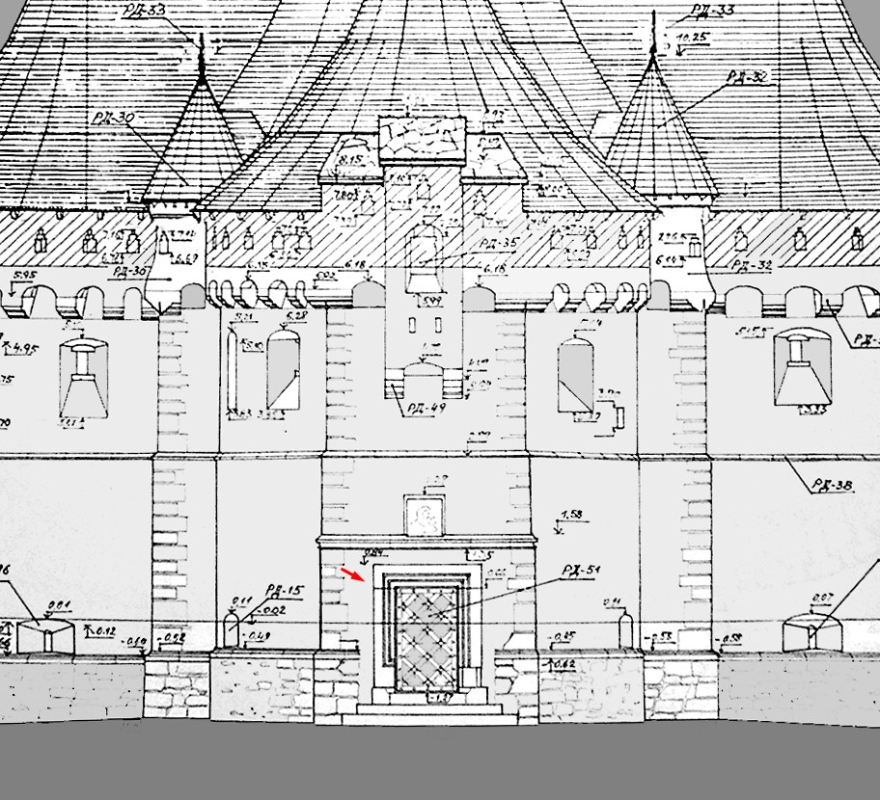

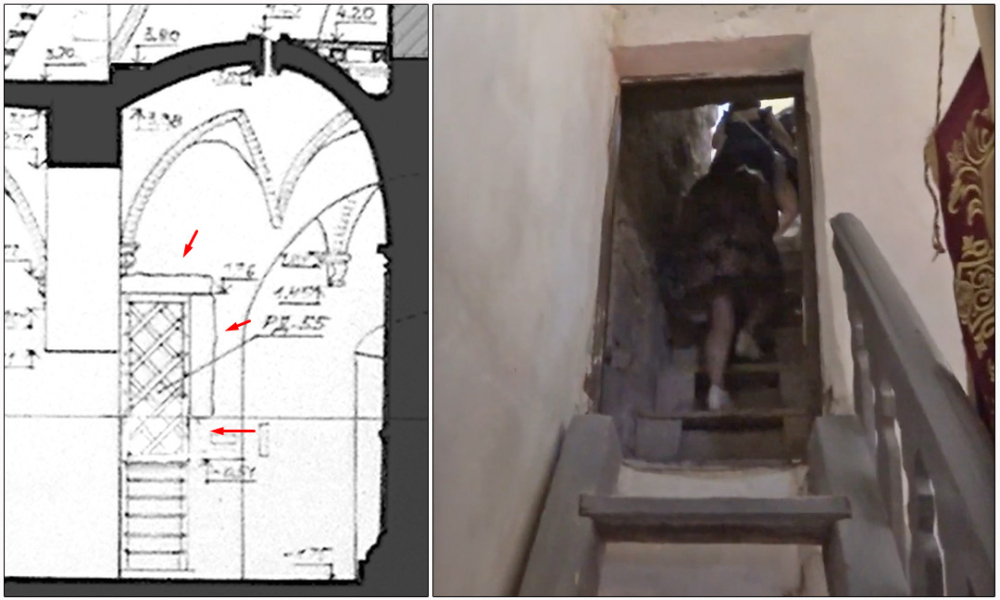

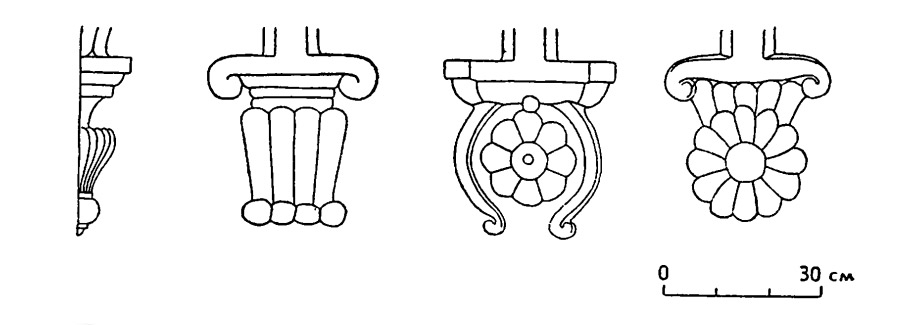

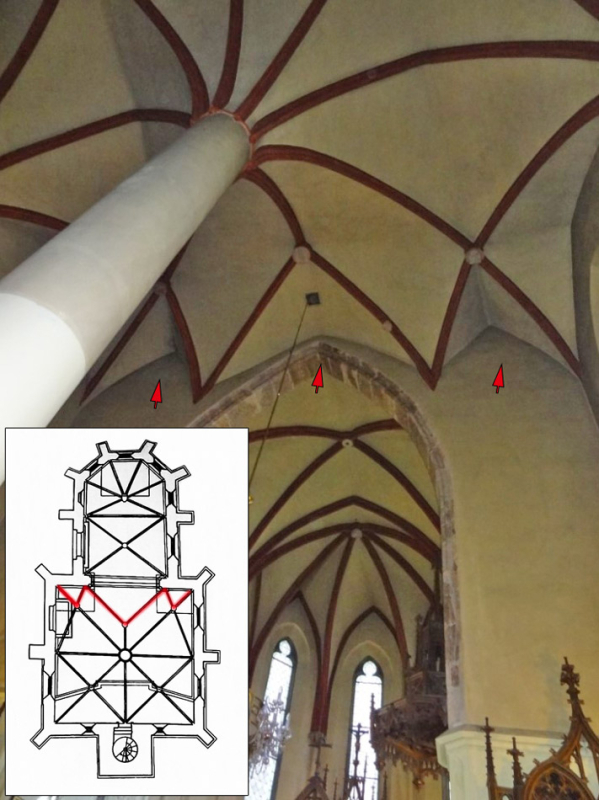

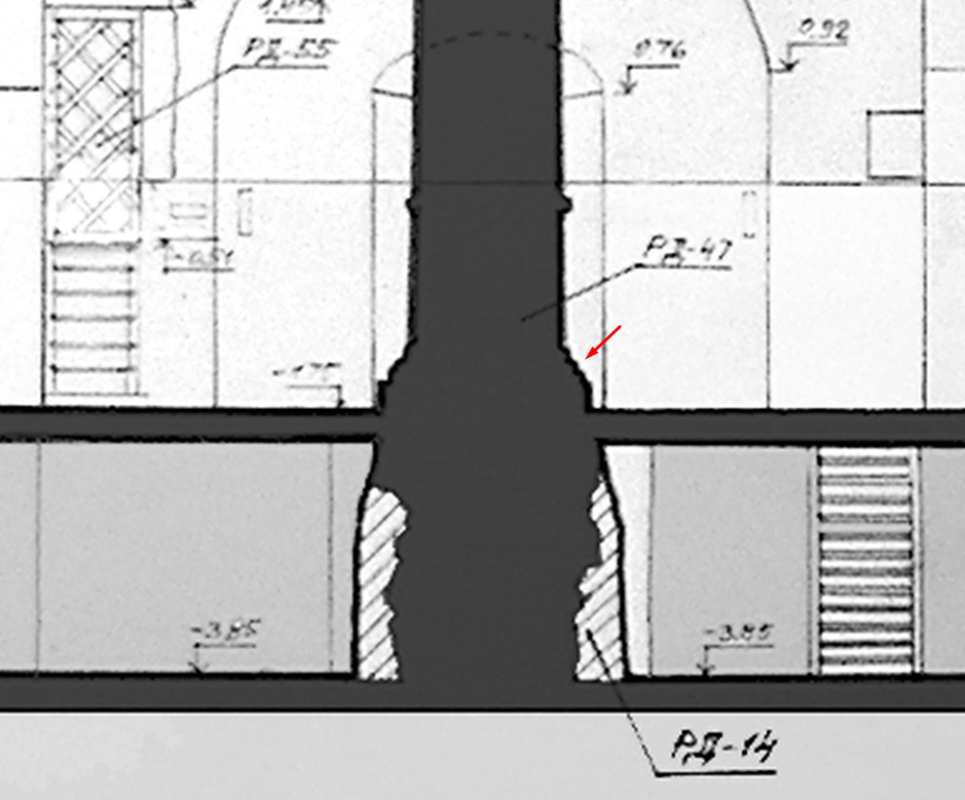

На изображении ниже условно показал красным линию слоя со следами пожара. Тут, конечно, стоит учитывать, что у нас нет сведений о площади, на которой этот слой распространился (к примеру, возможно он концентрировался в центральной части храма и не выходил за границы апсид), так что всё это схематично, просто чтобы в условиях отсутствия в публикации иллюстраций дать хоть какое-то представление о том, как/на какой глубине этот след пожара расположен относительно существующего памятника:

Напомню, что в описании церкви, которое О. Пламеницкая опубликовала в 2000 г. [5], была такая строка (здесь и далее выделение жирным моё): "Протягом XVI-XVII ст. храм кілька разів горів. Пожежі супровождувались ремонтами і переробками ...". Долгое время я думал, что это условность, ведь известно, что через село неоднократно проходили татары и турки, и эти земли действительно не раз опустошались (иногда тотально), так что предположение о том, что храм мог неоднократно гореть выглядело вполне логично. Однако после знакомства с заметкой о раскопках ситуация стала выглядеть иначе, поскольку теперь мы знаем, что Е. и О. Пламеницкие не строили предположения - они знали про обнаруженные следы пожара. Впрочем, синхронизация между данными публикаций двух авторов всё же не идеальная, т.к. в статье о раскопках автор чётко сообщил, что были выявлены следы "великої одноразової пожежі", тогда как О. Пламеницкая не менее чётко указала, что "храм кілька разів горів".

История с пожаром (или несколькими пожарами) особенно интересна потому, что это действительно мог быть тот тип события, которое было способно привести к изменению облика храма (его реконструкции или же постройке нового сооружения).

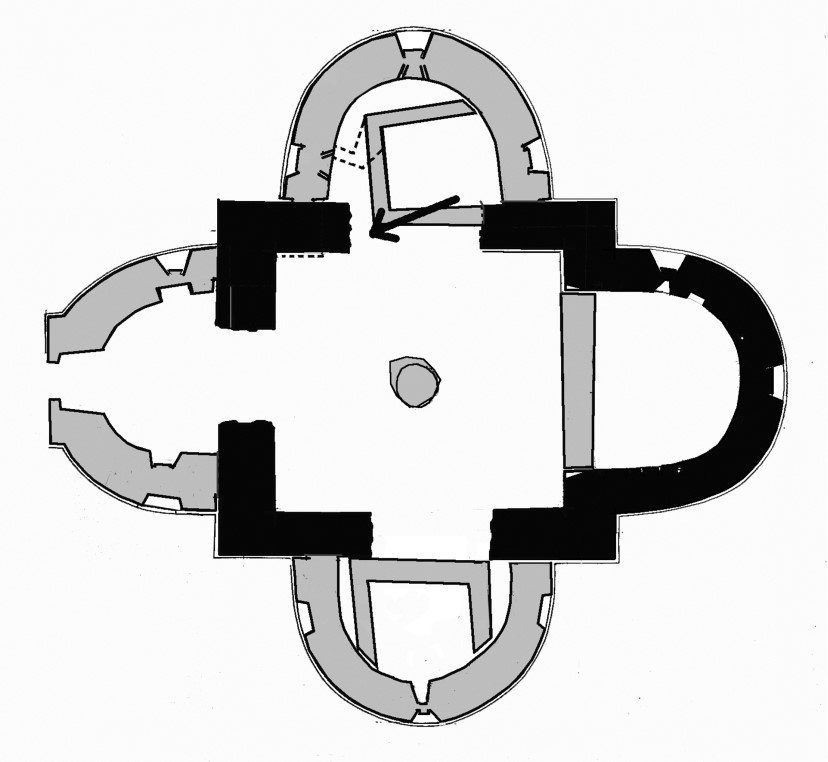

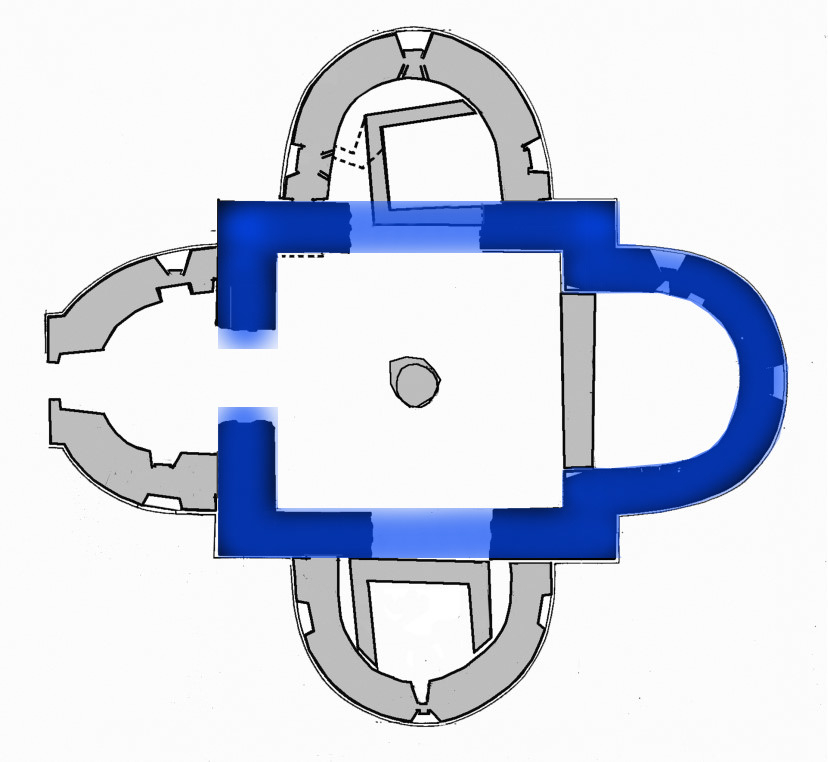

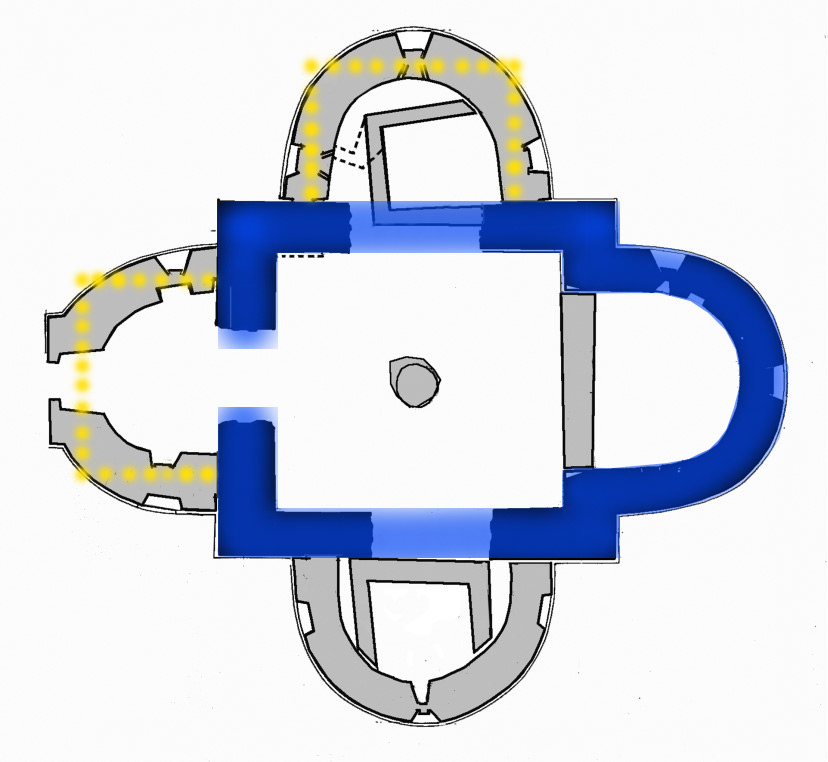

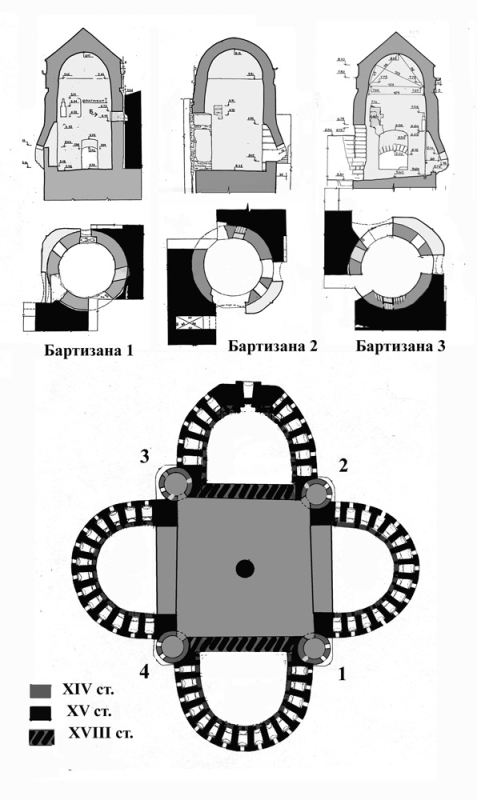

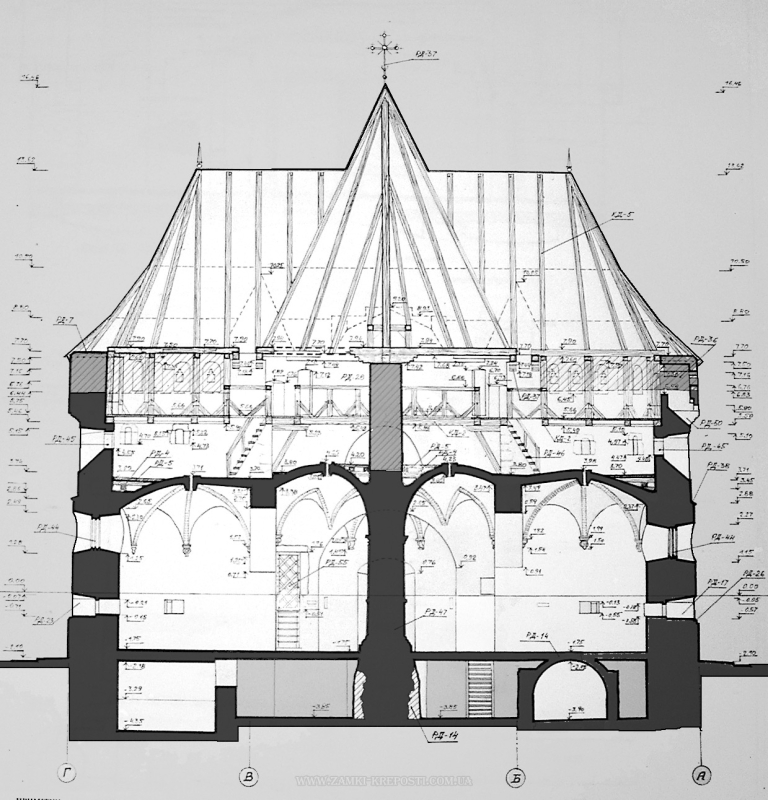

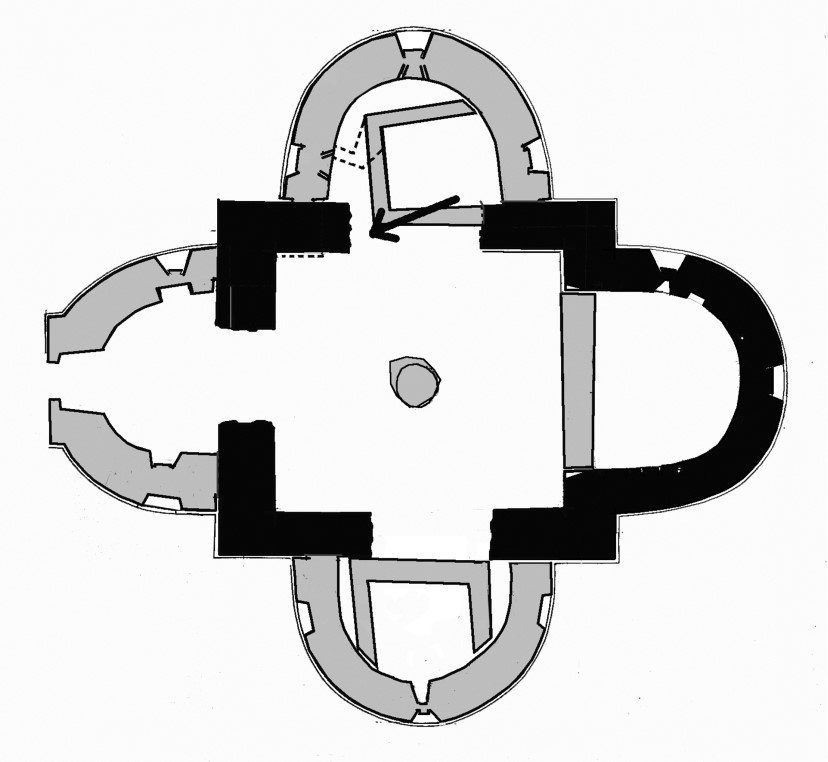

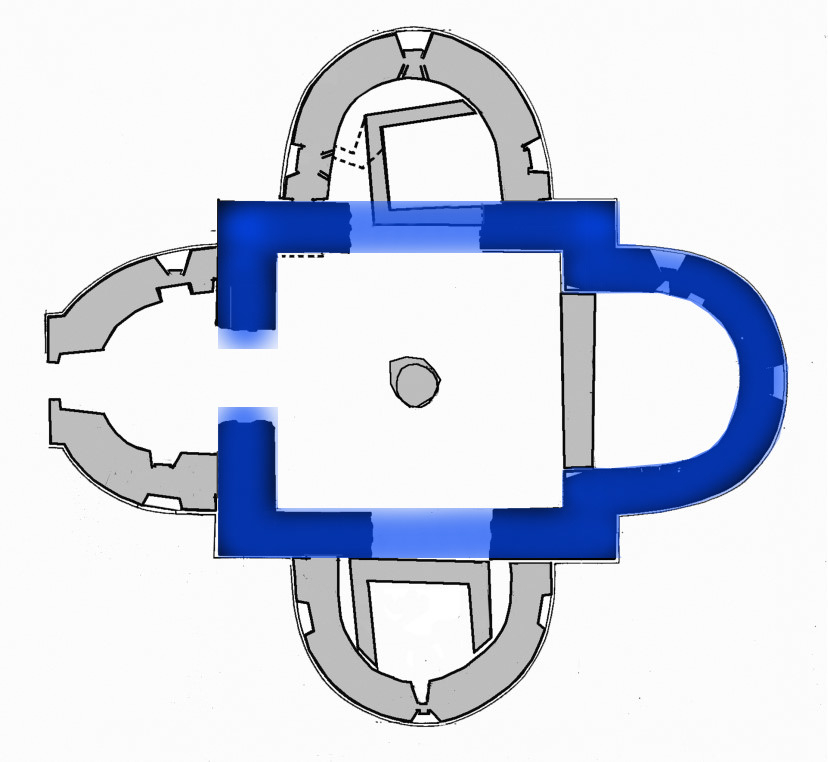

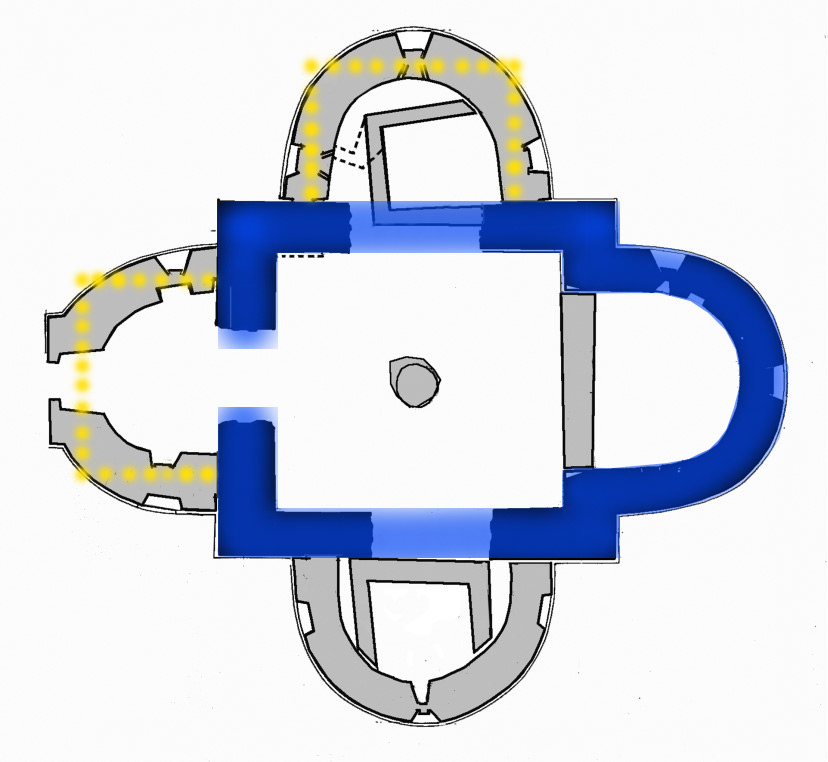

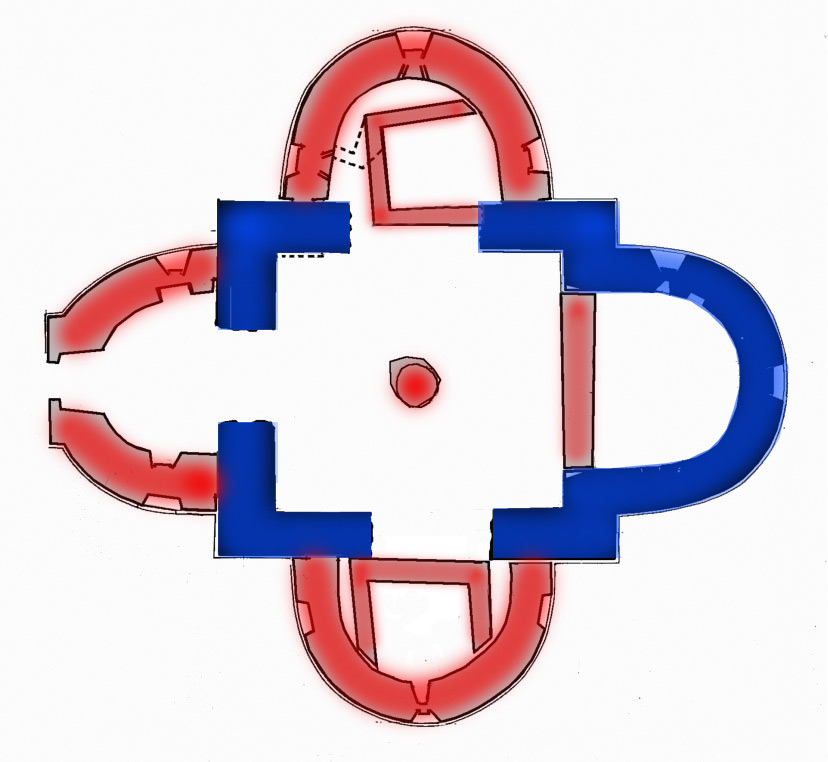

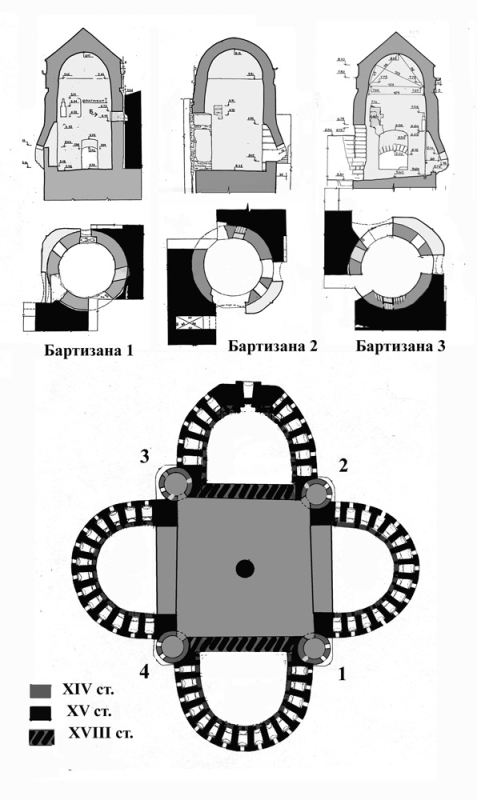

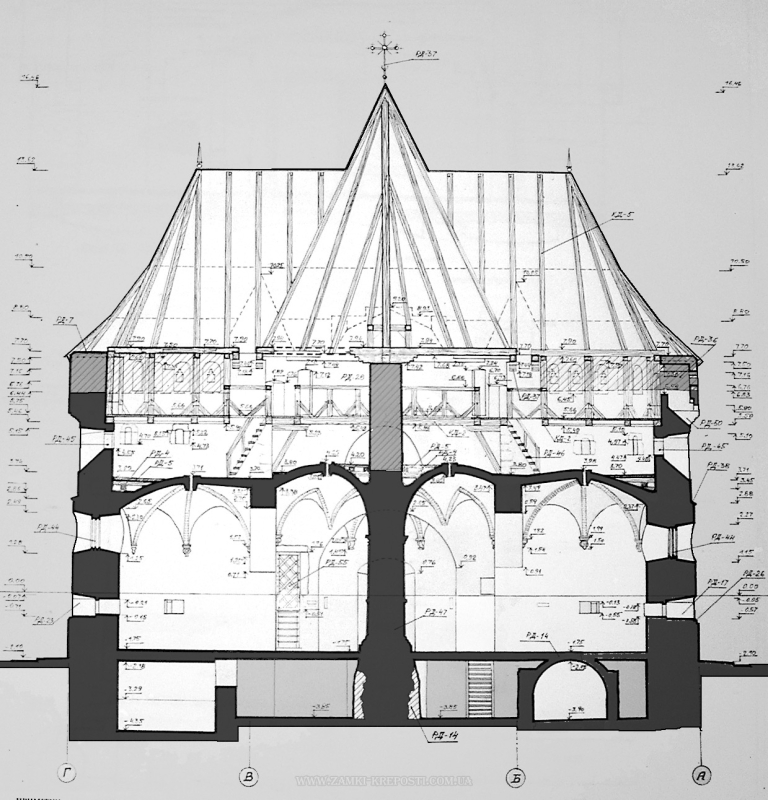

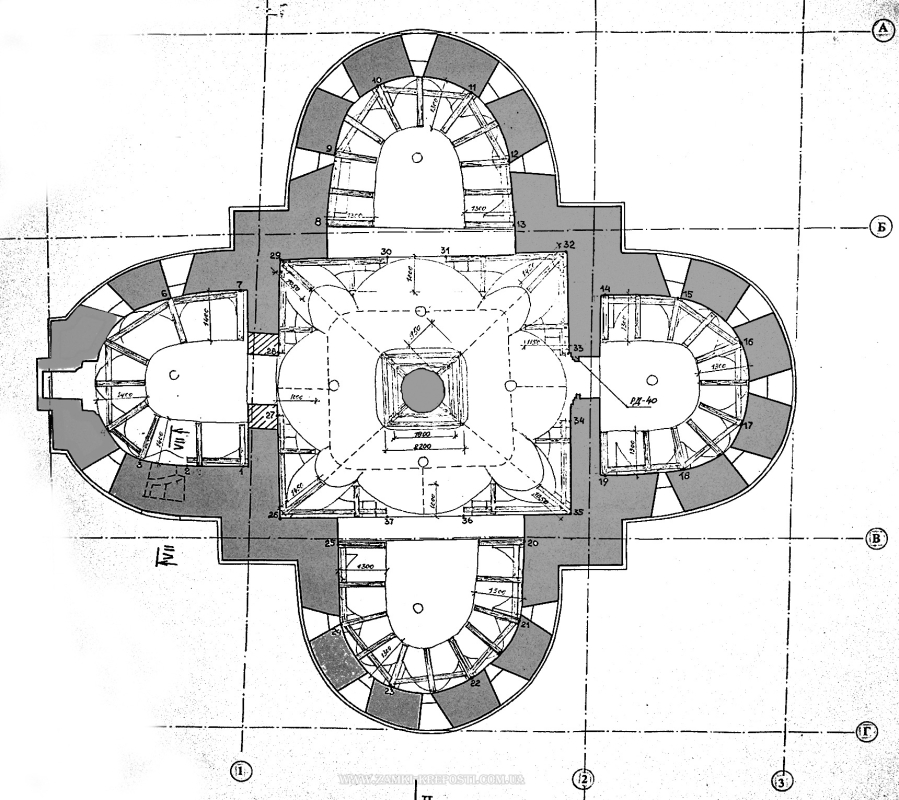

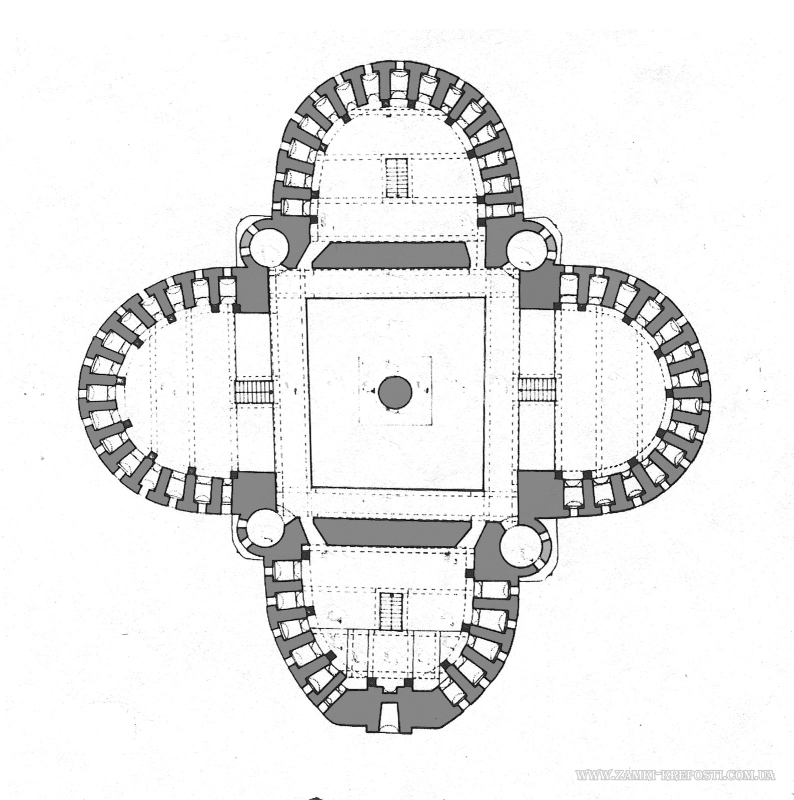

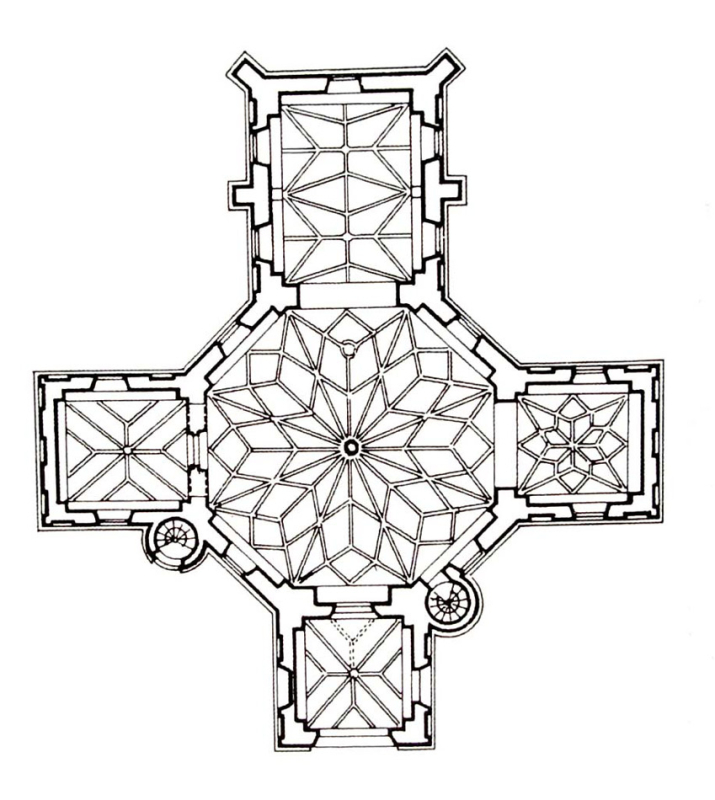

На показанном ниже плане, составленном О. Пламеницкой [6], разными цветами выделены два этапа формирования объёмов церкви (Е. и О. Пламеницкие, на основе проведённых исследований, пришли к выводу, что три апсиды не были первоначальными, а были пристроены к более раннему четверику). Вначале я подумал, что теоретически гореть могла не поздняя версия церкви (та, которая в виде греческого креста/квадрифолия), а более ранняя версия каменного храма (показана жирным чёрным контуром). Однако сведения, которые были приведены в заметке о раскопках, если правильно понял, сообщают, что тут могла гореть ещё более малоизвестная ранняя постройка, предшествовавшая всему тому, что мы видим на этом плане.

Источник: O. Пламеницька. Церква-донжон в Сутківцях ... // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – № 15. – Київ, 2008.

-

Почти наверняка ответы на возникшие вопросы уже были получены во время раскопок, ведь по расположению следов пожара, а также по их соседству с существующими каменными стенами, вероятно, не сложно понять, происходил ли пожар в существующей в наши дни постройке (и в какой именно её части?) или она была полностью с нуля (и в два этапа?) построена позднее на пожарище. Так что если доберёмся до полноценной версии отчёта о раскопках, то этот источник, хочется верить, поможет решить проблему белых пятен.

Загадочные фундаменты:

-

Далее читаем об обнаружении ещё одной интересной находки: "Велику цікавіть викликає факт зміни характеру кладки підмурків ... Складається враження про різночасовість їх спорудження" + "Глибочини залягання "пожежного шару" всередині об'єму храму і глибина, на якій відмічається зміна порядку підмуркової кладки, практично співпадають ... ". И на основе всего этого археолог приходит к следующему выводу: "... маємо всі підстави для того, щоби зробити висновок про ймовірну вторинність всього, що нині існує, об'єму Покровської церкви" + "Можливо під час одного з таких набігів [татар] споруда, що існувала від початку на цьому місці, була дощенту зруйнована і спалена. Згодом на цьому місці зводиться новая будівля на давніх вцілілих підмурках". А затем автор добавляет новые детали: "Це з'ясовує наявність функціонально нетотожних виступів в основі підпружних арок внутрішнього об'єму. За повторного використання підмурку, вони не були задіяні, можливо через неповне співпадіння проектів храму. Найвірогідніше, на той час було вирішено відмовитись від будь-яких конструктивних елементів, що правили їм за основу".

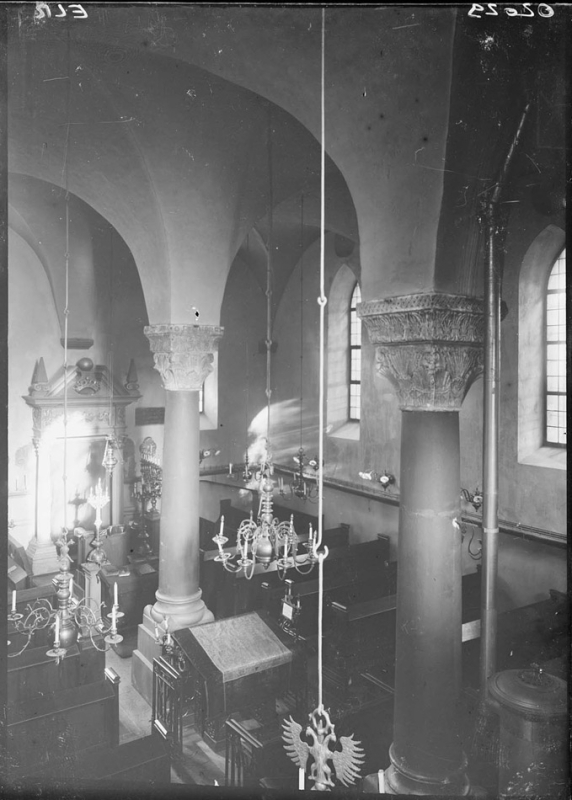

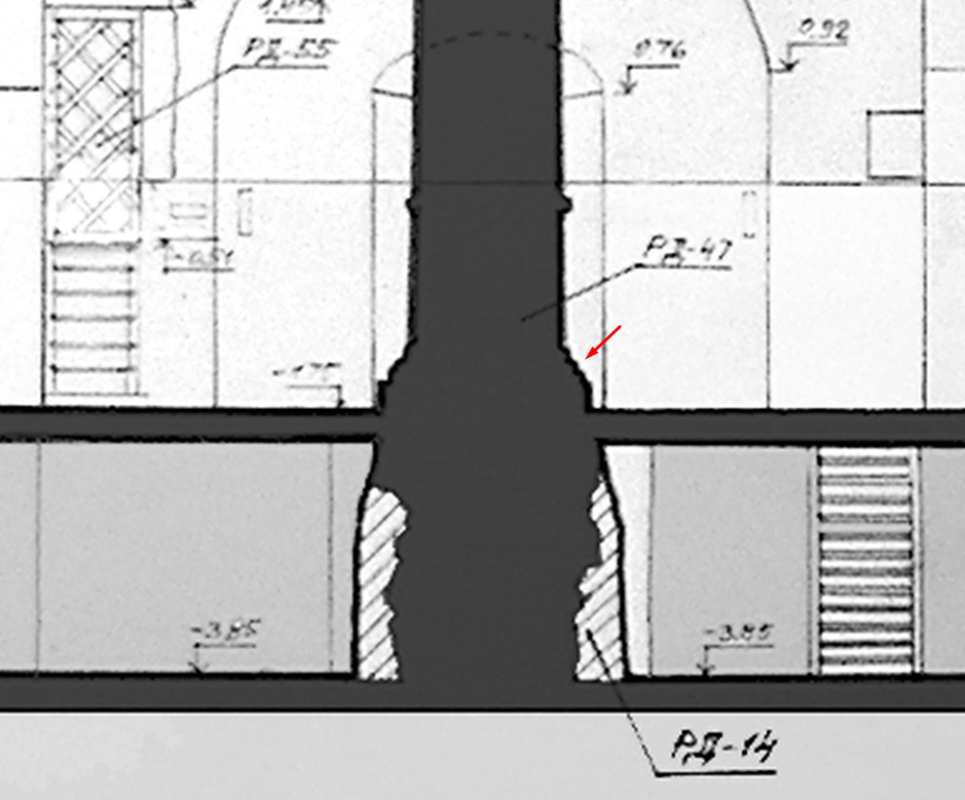

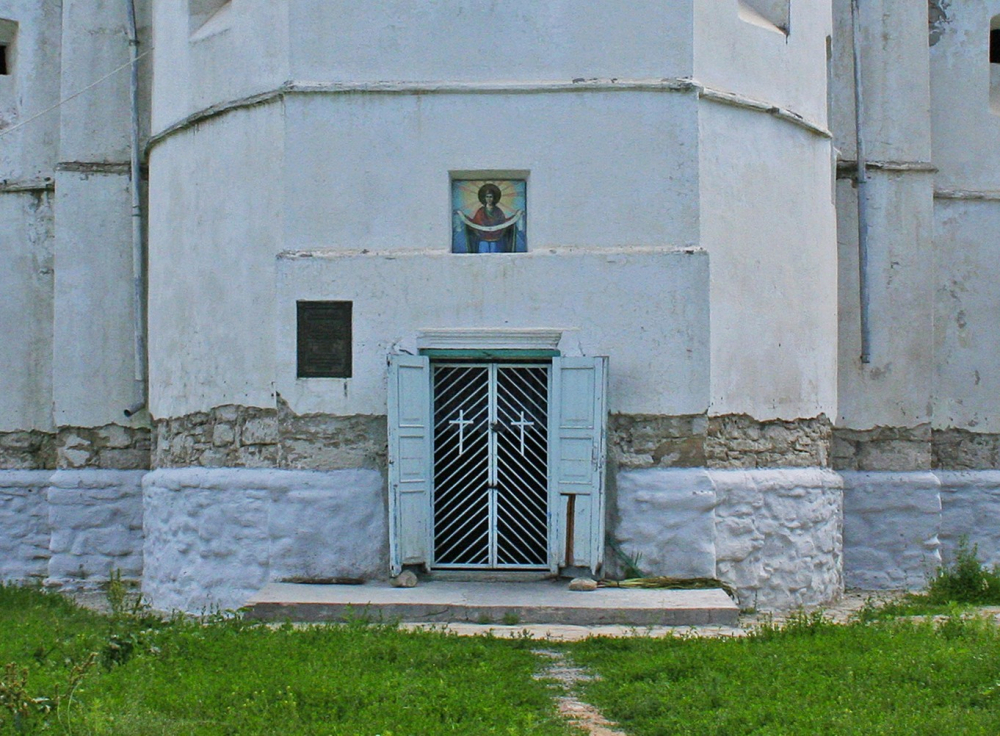

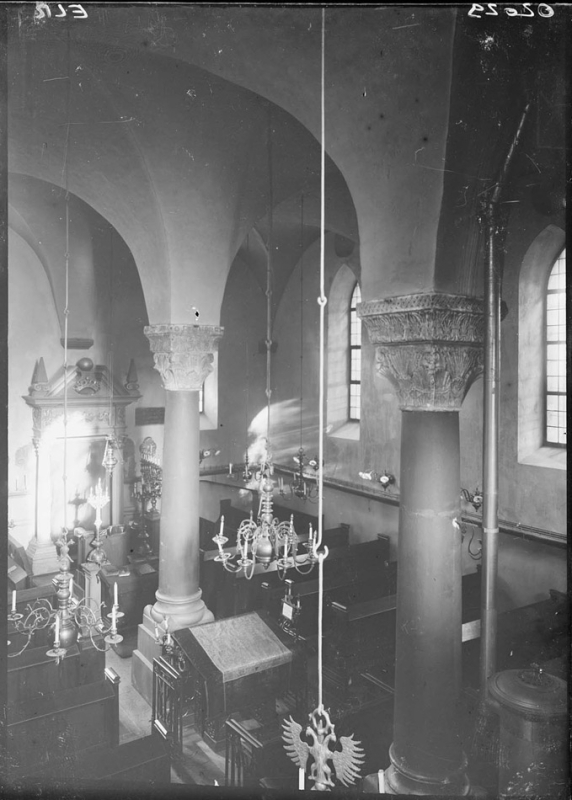

На показанном ниже фото (слева неф, справа - южная апсида), сделанном в ходе реставрационных работ 2006 г. я стрелками показал хорошо различимый шов между двумя слоями фундаментов (сейчас всё это находится в подземном ярусе, под полом церкви, но рассмотреть там всё это крайне сложно, т.к. стены покрыты штукатуркой), а человек слева стоит приблизительно на уровне современного пола храма. Рискну предположить, что эта и есть та описанная автором часть, где видна "зміна характеру кладки підмурків". Т.е. слой кладки ниже шва - это фундаменты сгоревшей постройки (слой со следами пожара был обнаружен на 10-15 см. выше шва), а всё что выше - это уже фундаменты храма, построенного позже на пожарище. Интересно, что в заметке о раскопках чётко сказано, что смена характера кладки зафиксирована "у більшості зовнішніх (надвірних) шурфів" - т.е. расположенное внизу фото показывает ситуацию изнутри храма, а археолог сообщил, что смена кладки ими была зафиксирована снаружи. Также обратите внимание, что человек в центральной части кадра, вероятно, стоит на упомянутых археологом "функціонально нетотожних виступів в основі підпружних арок внутрішнього об'єму", так вот в статье О. Пламеницкой 2008 г. [6] находим следующее толкование этих фрагментов - здесь часть старого фундамента была снесена, чтобы обеспечить вход в крипты, обустроенные в двух апсидах.

Источник: фото предоставлено О. Пламеницкой.

В силу краткости публикации не всегда чётко понятно, о чём именно пишет А. Склярский, где именно и что именно было обнаружено + нет ни одной иллюстрации (плана/схемы или фото) по теме, и всё же, кажется, основная мысль выглядит так - всё то, что видим в наши дни это вовсе не первая постройка на этом месте. Ранее на этом месте находилась друга постройка (давайте предположим, что она также была церковью). У этой ранней постройки, о которой нам мало что известно, был каменный (с апсидой?) фундамент, что, впрочем, не означает, что и вся покоящаяся на этих фундаментах постройка также была каменной, ведь известны примеры строительства деревянных церквей на каменных фундаментах. И вот в какой-то неизвестный момент при каких-то невыясненных обстоятельствах эта постройка сгорела. После этого новый (сохранившихся до наших дней храм, который показан жирным чёрным контуром на приведённом выше плане?) начали строить на том же месте, и для этого использовали фундаменты той более ранней сгоревшей церкви (?). Однако старые фундаменты и нижние секции стен новой церкви не везде совпадает + есть шов между двумя разновременными слоями кладки, и это сформировало основу для выводов, что новую церковь построили на фундаментах старой постройки. А поскольку слой со следами пожара более-мене совпадает со слоем шва, то было высказано предположение, что пожар, вызвавший смерть одного здания, и появление на его месте другого (более основательного и массивного) - это взаимосвязанные события.

-

Из заметки о раскопках история перестроек выглядит не так уж и сложно, поскольку там фактически упомянуты всего две версии постройки - старая (сгоревшая, от которой сохранился только фундамент) и новая (ныне существующая). Однако если вы занырнёте в публикации, где описаны взгляды Е. и О. Пламеницких на формирование архитектуры церкви, то там увидите намного более сложную картину. Всё это в деталях описаны в отдельной теме. Если кратко, то по версии Е. и О. Пламеницких даже та условно "новая" церковь, видимая в наши дни (и, согласно заметке о раскопках, вроде как построенная после пожара), не была построена за один раз, а получила свою планировку и основной облик в два этапа. Но не менее интересно, что Е. Пламеницкая утверждала, что и до этого было несколько этапов 13-14 вв., и она также бегло упоминала некие загадочные фундаменты, вероятно, именно те, о которых речь шла в заметке о раскопках. При этом состыковать сведения от А. Склярского и от Е. Пламеницкой не так уж и просто, хотя они были в одной команде и работали в Сутковцах вместе в рамках одного и того же проекта.

Собственно и Е. Пламеницкая и А. Склярский сошлись во мнении, что найденные под землёй линии фундамента относились к какой-то более ранней постройке. Как эту интересную находку описал археолог мы уже знаем, а вот если попытается найти о ней информацию в публикациях Е. и О. Пламеницких, то обнаружим там крайне мало сведений и размышлений на эту тему. Впервые об этом предельно кратко сообщила О. Пламеницкая в публикации 2000 г. [5]:

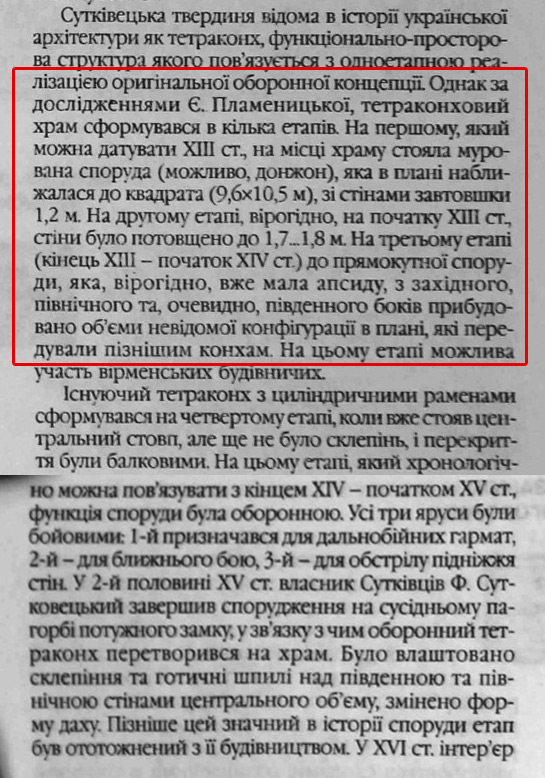

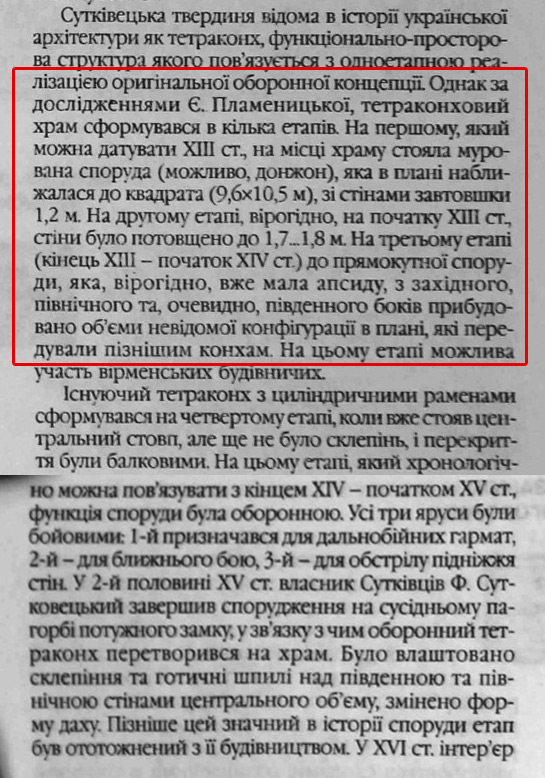

Давайте в общих чертах рассмотрим то, как по итогам своих исследований и раскопок видела историю формирования памятника Е. Пламеницкая:

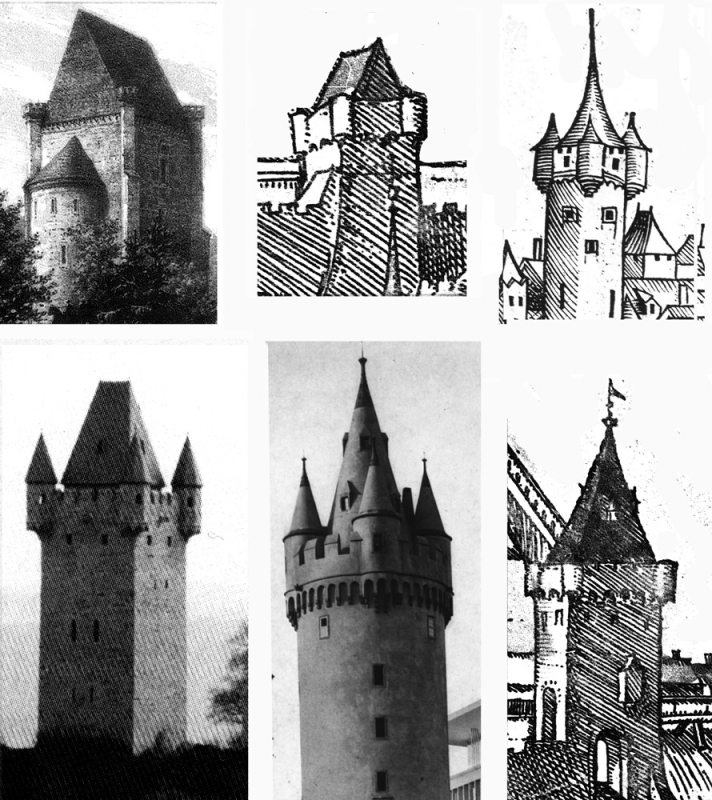

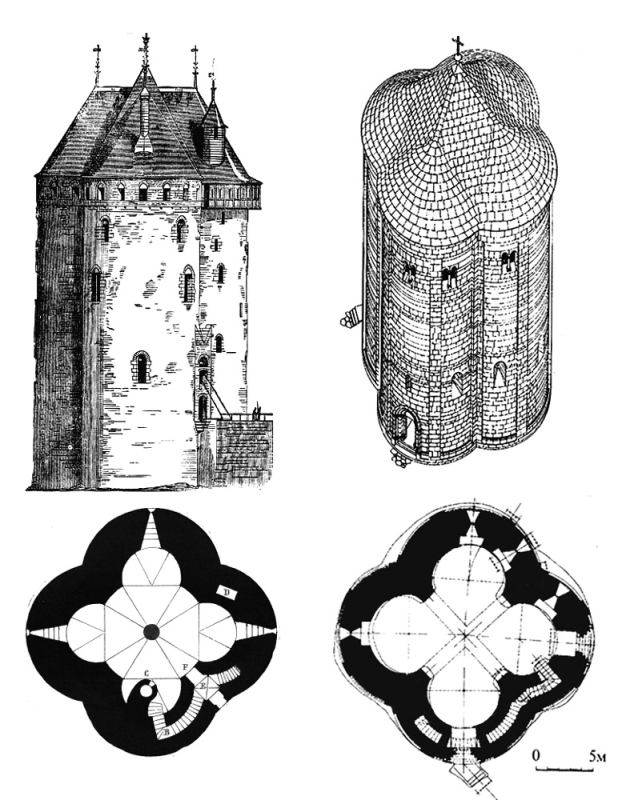

I этап. Возведена четырёхугольная постройка размером 9,6х10,5 м., со стенами толщиной 1,2 м. Подозреваю, что это описана та самая постройка, фундаменты которой были обнаружены под церковью. И если всё так, то у нас есть её размеры. Много позже, в статье 2017 г. [7], О. Пламеницкая снова очень кратко упомянула эти фундаменты: "Чрезвычайно важным является также установление факта разновременности некоторых частей симметричного четырехконхового объема церкви. Исследованиями в шурфах было зафиксировано наличие фундаментов под квадратным центральным объемом храма". Вот только сейчас, после прочтения заметки о раскопках, мне стало чуть более понятно, о каких именно фундаментах шла речь, и почему их считали доказательством существования более ранней постройки. Как видим, Е. Пламеницкая считала, что это мог быть донжон 13 в. (О. Пламеницкая придерживалась того же мнения, правда, датировала появление объекта не 13-м, а 14-м в.), но при этом, на мой взгляд, убедительных доводов в пользу такой функции и датировки объекта так и не было предоставлено.

II этап. К этому этапу отнесено только утолщение стен. Ранее мне казалось, что здесь речь идёт о том, что четырёхугольник старых стен снаружи дополнительно усилили новым слоем кладки - именно так я воспринял слово "потовщення". Однако сейчас у меня создаётся ощущение, что под "потовщенням" могло подразумеваться строительство новой постройки с более толстыми стенами на месте (и с использованием фундаментов) более ранней постройки с более тонкими стенами. Также автор предполагала, что на этом этапе у постройки уже могла быть апсида. Этот период в справке имеет странную датировку - начало 13 в., поскольку I этап был широко датирован 13 в., а II этап почему-то получил более узкую датировку, смещённую в самое начало того же века. Но даже если представить что речь не о начале, а о каком-то другом периоде 13 в., то всё равно непонятно, на какой основе сформировалось это мнение?

III этап. Это самый загадочный из этапов, поскольку у нас о нём меньше всего данных. Согласно исследования автора на этом этапе у объекта появилось несколько пристроек неизвестных размеров и планировок. Их следы, насколько я понимаю, были обнаружены с севера и запада, тогда как для южной стороны уверенности в существовании пристройки не было (судя по фразе "та, очевидно, південного боків"), так что может её там и не было? Этот этап был датирован рубежом 13-14 вв.

IV этап. К этому этапу Е. Пламеницкая отнесла строительство того самого квадрифолия, который можно увидеть в наши дни. Получился он путём добавления 3-х новых апсид к той постройке, которая появилась на II этапе. Это радикальное преображение постройки было датировано рубежом 14-15 вв.

Как видим, в версии Е. Пламеницкой формирование архитектуры выглядит как более сложный и более продолжительный процесс, чем тот, о котором мы читаем в заметке о раскопках.

- Также обращу ваше внимание на фразу из статьи О. Пламеницкой 2008 г. [6]: "Підземний простір квадрифолію первісно використовувався, про що свідчить його пізніша одноразова засипка, в якій було вимурувано склепінчасті крипти". Опять же всё очень кратко, и непонятно, идёт ли речь только о подземном пространстве под двумя апсидами (северной и южной), где были обустроены крипты, или то же самое произошло и в центральной части храма, но так или иначе из этого сообщения ситуация выглядит так, что в процессе строительства квадрифолия и обустройства его крипт вынимали грунт, а затем всё снова засыпали. Тут вспомним сообщение А. Склярского о том, что на участке двух шурфов "первинна стратиграфія практично не збереглась", и, возможно, это было связано с упомянутой выемкой грунта, а затем повторной засыпкой.

Датировки:Обращает на себя внимание значительный контраст того, как вопрос с датировками освещён у А. Склярского, и у Пламеницких. Мы видим, что по итогам раскопок, и спустя несколько лет после их окончания, археолог всё же не решился датировать момент пожара, а вместо этого напрямую написал, что раскопанные материалы "не дають можливості хоч би якось хронологічно обгрунтувати час його [пожежного шару] винекнення". Т.е. по мнению археолога даже для датировки"хоча би якось" уровня данных было недостаточно. И хотя он избегал сколь-нибудь конкретных датировок, всё же в тексте проскочила одна деталь - он предположил, что ранняя/первая постройка могла сгореть во время одного из набегов татар из Крыма, а набеги эти стали нарастать лишь ближе к концу 15 в. (Крымское Ханство было основано в 1441 г.), и, по логике, если эта постройка сгорела не ранее середины 15 в., то все более поздние этапы тем более не могут быть датированы более ранними периодами.

О. Пламеницкая, касаясь той же темы, сообщила [5], что храм горел в 16-17 вв., но если речь идёт о следах пожара, выявленного раскопками, то тогда такая датировка противоречит многим другим гипотезам Е. и О. Пламеницких, ведь по версии А. Склярского нынешняя версия церкви была построена уже после пожара, а если пожар был не ранее 15 в., то как тогда квадрифолий можно датировать рубежом 14-15 вв. (именно тогда, по версии Е. Пламеницкой, сформировалась крестовая планировка памятника).

Кроме того, к 1996 г., когда была опубликована статья о раскопках, уже существовало три публикации [1, 2, 3] Е. и О. Пламеницких, где самые ранние строительные этапы памятника были сдвинуты в сторону 14, а затем и 13 в. В статье А. Склярского нет намёка на такой почтенный возраст памятника.

Слои, которых нетВ финале автор очень кратко сообщает: "Археологічний культурний шар, що хронологічно передує часові спорудження покровської церкви-фортеці, не був виявлений. Імовірно пагорбець, на якому розміщена споруда, у більш віддаленому часі не заселявся". Здесь опять же всё немного расплывчато, без каких-либо привязкам к хронологии, но всё же и из этих крох можно извлечь ценные сведения. Получается, если правильно понял, что ныне существующей церкви предшествовала более ранняя погибшая от огня церковь (?), а вот глубже слоя с фундаментами этой первой постройки уже не удалось обнаружить ничего, чтобы свидетельствовало о заселении этого места в более ранние периоды.

Как минимум, это говорит о том, что культурный слой на участке церкви не такой уж богатый следами разных эпох, что выглядит странно в рамках версии Е. и О. Пламеницких о последовательном существовании здесь разных построек с 13-14 вв.

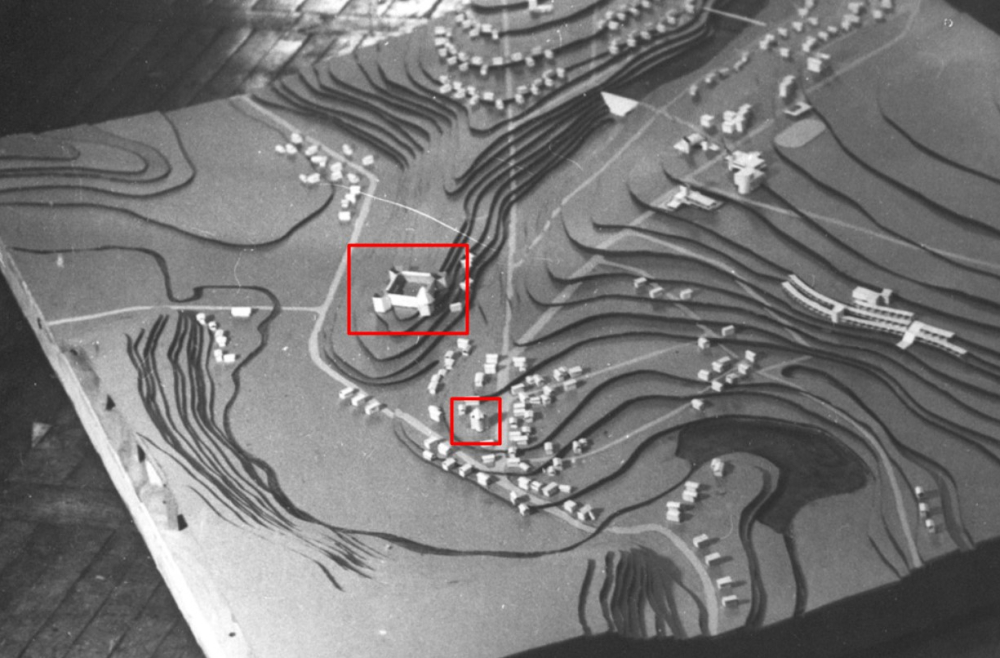

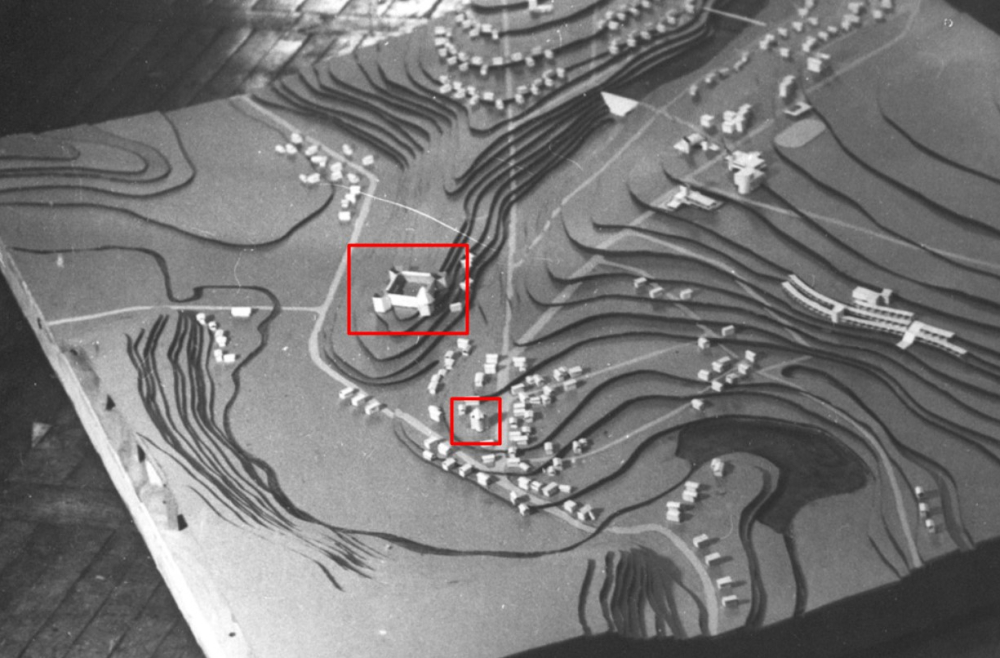

Тут напомню, что на соседнем мысу стоит замок, так вот там как раз обратная картина, поскольку замковый мыс был заселён более 1500 лет назад, о чём нам сообщает охранная табличка, размещённая на замковой башне, где сказано, что тут: "Пам'ятка археології місцевого значення: Поселення черняхівської культури". Т.е. с большей вероятностью можно предположить, что веками центр жизни в Сутковцах был в районе замкового мыса, тогда как застройка на соседнем участке появилась позже, и тогда же была построена первая церковь, которая сгорела, и уже ей на смену пришёл каменный храм.

Источник: дипломный проект О. Пламеницкой, 1980 г.

Индивидуальные находкиА. Склярский с одной стороны сообщил, что в ходе раскопок была получена "широка архітектурно-археологічна інформація", но при этом он привёл сведения только о недатированном слое со следами пожара, недатированных фундаментах сгоревшей ранней постройки, а также о том, что более ранних слоёв не было выявлено. И ни слова о каких-либо находках, что, к слову, вообще не свойственно археологам, которые зачастую предпочитают уделять больше внимания не архитектурной археологии (а именно это мы видим в заметке), а описанию индивидуальных предметов, керамики, оружия и т.п. И потому непонятно - то ли ничего из этого не было найдено в шурфах, то ли находки были, но автор не ставил перед собой цели их описать.

Вероятно тогда нашли всё же больше, чем было описано в заметке, ведь, к примеру, именно тогда были обнаружены те самые загадочные скелеты, к датировке которых никто не проявил интереса за пару десятилетий, и потому они, по воле местного священника и общины, не так давно были закопаны возле церкви. Тут было бы интересно узнать, были ли какие-то из скелетов обнаружены в шурфах или же все они были найдены при расчистке крипт?

По логике, крипты появились уже у поздней версии каменной церкви, тогда как ранее хоронить могли просто в земле под полом храма. И одно дело если это скелеты каких-то не сильно заметных персоналий того времени, и другое дело если это останки представителей рода Сутковецких, для которых церковь в Сутковцах была родовой усыпальницей. Надеюсь, что когда-нибудь эти кости снова извлекут на поверхность, проведут их экспертизу и датировку, и мы получим в своё распоряжение ещё один интересный пласт информации.Выявленные в ходе раскопок кости много лет вот так в мешках хранились в одной из расчищенных крипт, порождая множество версий, мол это кости местных жителей, погибших во время её защиты от татар/турок, или кости казаков, или жертв советского режима, голодомора, и т.д.

Источник

Подведём итогиВ нашем распоряжении есть три выраженных вектора для размышлений: что нашли, чем это было (тип/функция объекта) и каким периодом это датировать.

Касательно того, что нашли данные А. Склярского и Е. Пламеницкой не сильно разнятся. Оба упоминают пожар, оба упоминают находки фундамента более ранней постройки. Данные Е. Пламеницкой выглядят более детальными, однако эту детализацию всё же можно синхронизировать с данными археолога, который в силу краткости заметки или по другим причинам мог не упомянуть о промежуточных строительных этапах.

Касательно функции той постройки, которой принадлежали самые ранние фундаменты, археолог чётко не высказал своего мнения, предпочитая использовать по отношению к ней нейтральное слово "споруда". Он не пишет, что это был чисто-оборонный объект, но и чётко не указывает на то, что это мог быть храм. Е. и О. Пламеницкие наоборот чётко описали свои взгляды, согласно которым все версии этой памятника (этапы с I по IV) могли быть чисто-обронными постройками, и якобы лишь ок. 1476 г. этот боевой объект был превращён в церковь.

В ситуации с датировками, кажется, мнения А. Склярского и Е. Пламеницкой разошлись. Во всяком случае археолог ни прямо, ни намёками не указывает на то, что там были обнаружены признаки строительных этапов 13-14 вв. и даже наоборот - единственная косвенная привязка к датировкам у него связана с периодом не ранее 15 в. Е. и О. Пламеницкие, частично опираясь на материалы этих же раскопок, предпочли сдвинуть все ключевые этапы строительства к более ранним периодам.

А поскольку единства мнений по этим важным вопросам нет, то предложу к рассмотрению следующую версию:

I этап. Была возведена постройка размером 9,6х10,5 м. со стенами толщиной 1,2 м. Была ли у неё апсида или нет мы не знаем, хотя эта деталь очень важна, поскольку она может дать ответ на вопрос функции постройки. Если апсида была (и с учётом того, что на этом месте позднее находились разные версии сакральных построек), то кажется логичным предположение, что эта ранняя постройка могла быть первой церковью, то ли каменной, то ли деревянной на каменных фундаментах. Что касается датировки, то мне пока на глаза не попались никакие весомые доводы в пользу версии о датировку этой постройки 14-м и тем более 13 в. Более логичной кажется мысль, что эта постройка могла быть связана с деятельностью представителей рода Ярмолинецких-Сутковецких, а это в свою очередь не позволяет датировать её появление периодом более ранним, чем 1-ая пол. 15 в. Возможно первую церковь могли построить уже ближе к сер. 15 в. (ок. 1453 г., если точнее), когда Сутковцы ненадолго получили городской статус.

II этап. Мы не знаем, когда эта церковь (?) сгорела, но если она была построена, например, к середине 15 в., то пожар, очевидно, произошёл позже, например, во 2-й пол. 15 в. Новая версия более массивной постройки появилась ещё через какой-то промежуток времени после пожара. Исходя из планировки (на этот раз четырёхугольник был дополнен апсидой) это больше всего похоже на храм/церковь. Возможно это была постройка 2-й пол. 15 в., но я бы не удивился, если бы оказалось, что это церковь уже 16 в.

III этап. Здесь у нас есть очень краткая информация от Е. Пламеницкой о появлении то ли 2-х, то ли 3-х пристроек. С этими пристройками объект всё ещё выглядит как небольшой и довольно типичный по своей планировке храм с притвором, нефом, апсидой и боковым помещением (условно назову его ризницей). Необычным его делает только гипотеза Е. и О. Пламеницкой, что всё это уже существовало в 14 в., и что это не был храм, а некая чисто-оборонная постройка (на мой взгляд крайне сомнительна и версия о такой функции постройки, и такая её датировка). В действительности с большей вероятностью всё это могло формироваться между 2-й пол. 15 и 16 вв.

IV этап. Строительство того самого известного квадрифолия, который дожил до наших дней. Поскольку все доводы Е. и О. Пламеницкой в пользу версии, что изначально это была чисто-оборонная постройка, а не храм, можно опровергнуть (что уже частично было сделано в других темах, например, в теме о стиле церкви), то мы остаёмся с версией, что это всё же была церковь, а не, к примеру, донжон или какой-то замочек. Поскольку я склоняюсь к версии, что этот квадрифолий не мог быть построен ранее 2-й пол. 16 в. (а даже более вероятным кажется, что его возвели не ранее рубежа 16-17 вв. или даже в 1-й трети 17 в.), то и все более ранние строительные этапы я бы скорей датировал в пределах сер. 15 - 16 вв., а не 13-14 вв. Версия Е. Пламеницкой о строительстве квадрифолия не позднее рубежа 14-15 вв. выглядит ещё более сомнительно на фоне того, что лишь в 1407 г. эти земли перешли во владения первого представителя будущего рода Ярмолинецких-Сутковецких, которые и развивали застройку Ярмолинцев и Сутковцов. Т.е. версия Е. Пламеницкой выглядит маловероятной ещё и потому, что она все основные этапы формирования памятника поместила в периоды, для которых у нас нет никаких источников, которые могли бы подтвердить, что и ранее здесь на столь высоком уровне век или даже пару веков (13-14 вв.) активно активно велась строительная деятельность (ведь по их же версии замочек также уже существовал в 14 в.).

К сожалению, отсутствие более-менее чётких привязок к хронологии мешает понять, насколько А. Склярский поддерживал гипотезы Е. Пламеницкой или наоборот - не разделял их. И потому приведённые им данные о результатах раскопок при желании можно толковать по-разному. Так, например, если верить гипотезам Е. и О. Пламеницких, то загадочная сгоревшая постройка могла быть построена не позднее 13-14 вв. Если же верить в версию (которой и я придерживаюсь), что самый ранний строительный этап может относиться к периоду не ранее 15 в., то рисуется совсем иная картина, ведь в этом случае сгоревшая постройка может ранней церковью Сутковецких. И сгореть она могла и вовсе в 16 в., например, и именно это событие могло стимулировать строительство новой каменной церкви. К сожалению, скромное описание раскопок не противоречит ни одной из этих версий, и явно не высказывается в пользу какой-то из них. При этом если удастся датировать слой пожара, и в итоге окажется, что уже после этого события была построена ныне существующая церковь, то одно это может доказать или опровергнуть одну из версий датировок существующего памятника архитектуры. Если, например, окажется, что пожар не может быть датирован ранее рубежа 15-16 вв., то это опровергнет версию о постройке квадрифолия ок. 1476 г., а если окажется, что пожар случился не ранее 2-й пол. 15 в., то это опровергнет версию Е. Пламеницкой о строительстве квадрифолия на рубеже 14-15 вв. Потому датировка слоя с пожаром - это один из ключей, которые в дальнейшем, надеюсь, поможет скорректировать датировки этапов строительства памятника.

P.S. Вряд ли стоит рассчитывать на обнаружение ещё какой-нибудь забытой публикации, описывающей эти раскопки. Но несмотря на это тема чуть позже вполне может пополниться множеством новых сведений, ведь где-то там хранится оригинал отчёта о раскопках (хочется верить, что помимо более детальных и менее двусмысленных описаний там будет также план/схема шурфов и раскопанных линий фундаментов, а также фото), и, надеюсь, что со временем до всего этого доберусь, чтобы и с вами поделиться найденными там сведениями.

Источники:- Евгения Пламеницкая, Ольга Пламеницкая. Сутковцы, замок и церковь // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, Том 4. Киев, 1986.

- Ольга Пламеницкая. Замок в Сутковцах // Архитектурное наследство, №39. Москва, 1992. С. 148–155.

- Ольга Пламеницька. Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі // Архітектурна спадщина України, Випуск 1. Київ, 1994. С. 53-54.

- Олександр Склярський. Архітектурно-археологічні дослідження Покровської церкви-фортеці в с. Сутківці (нові дані) // Меджибіж: 850 років історії: матеріали науково-практичної конференції 17 серпня 1996 р. Меджибіж, 1996. С. 23-24.

- Ольга Пламеницька. Церква-замок Покрова Богородиці // Пам’ятки архітектури та містобудування України. Довідник Державного реєстру національного культурного надбання. Київ, 2000. С. 271-272

- Ольга Пламеницька. Церква-донжон в Сутківцях (До питання типології середньовічного оборонного будівництва Поділля) // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці, № 15. Київ, 2008. С. 155-169.

- Ольга Пламеницкая. Оборонительный квадрифолий в Сутковцах на Подолии // Arta, Vol. XXVI, nr. 1. Chișinău, 2017. P. 14-22.

-

В раскопках участвовал автор статьи Александр Склярский из Киева, специалист института "Укрпроектреставрація". К сожалению, мне о нём ничего не известно (кроме того, что он занимался раскопками нескольких памятников в Хмельницкой обл.). И всё же эта краткая информация даёт нам понимание, что раскопками занималась не Е. Пламеницкая (хотя на других объектах она сама иногда проводить подобные работы и руководила ими), а специалист-археолог.

-

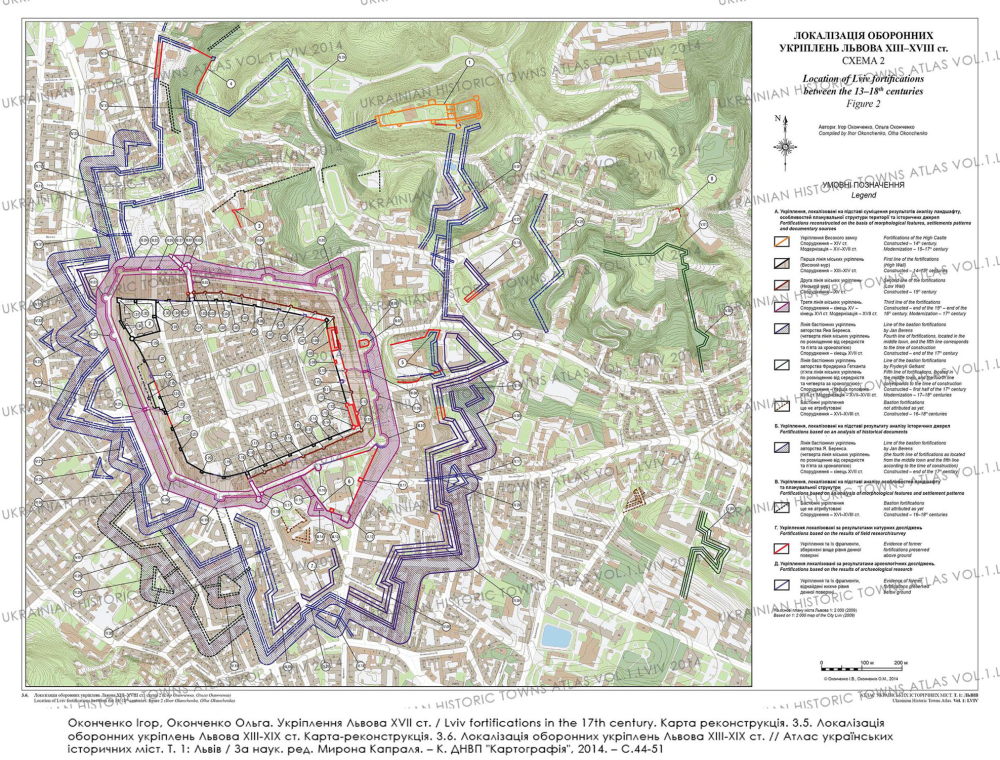

Нижче стаття Як формувались оборонні укріплення Львова у XIV-XVII століттях від Ігоря та Ольги Оконченко. Вперше її було опубліковано ось тут

У цій публікації кандидатка архітектури, доцентка кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка» Ольга Оконченко та старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв Ігор Оконченко, які понад 20 років займаються дослідженням оборонних споруд, розповідають про львівські фортифікаційні укріплення.Публікація присвячується світлій пам’яті Романа Липки та Володимира Вуйцика

У минулому оборонні укріплення були невід’ємною частиною існування всіх міст і виконували роль своєрідної містобудівельної матриці. Історія розвитку міста тісно пов’язана з розвитком його фортифікацій. Навіть після того, як укріплення втратили мілітарне значення і були розібрані, вони нагадують про себе характерним плануванням вулиць та кварталів.

Укріплення Львова постали не одночасно. Можна виділити три комплекси львівських укріплень, які функціонували послідовно.

Про комплекс укріплень Львова княжого періоду (долокаційного) ХІІІ – середини ХIV ст. достовірної фахової інформації збереглося мало. Перші писемні згадки вказують на існування укріплень Львова і двох замків, але конкретно їхні планувальні та об'ємно-просторові характеристики невідомі.

Основна частина збережених пам’яток оборонної архітектури в середмісті Львова походить із наступного періоду – середини ХІV – ХVІІ ст. Цей комплекс припинив функціонування, коли австрійський уряд згідно з імперською ідеологією провів планомірні роботи з роззброєння міст-фортець, зокрема розбирання львівських укріплень.

У XVIII столітті історія будівництва фортифікацій Львова не завершилася, оскільки в середині XIX – на початку XX ст. був створений наступний глибокоешелонований оборонний комплекс міських укріплень з ядром на території Цитаделі. Після втрати оборонного значення збережені споруди цього комплексу набули нових функцій і залишаються важливою складовою історичного міського контексту.

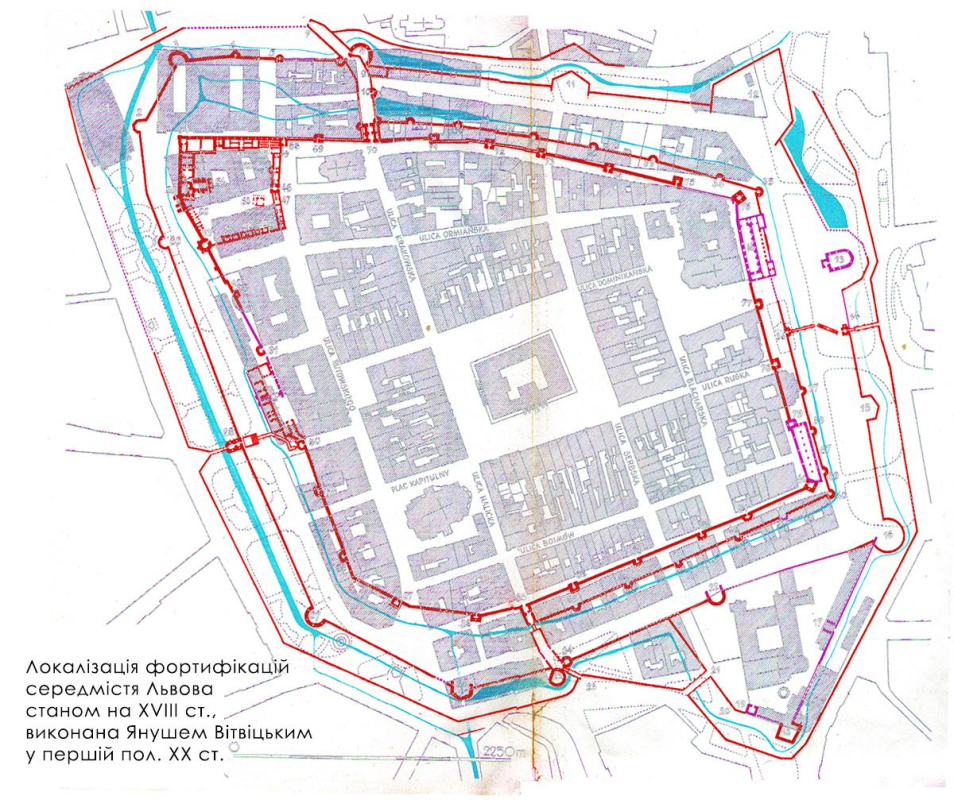

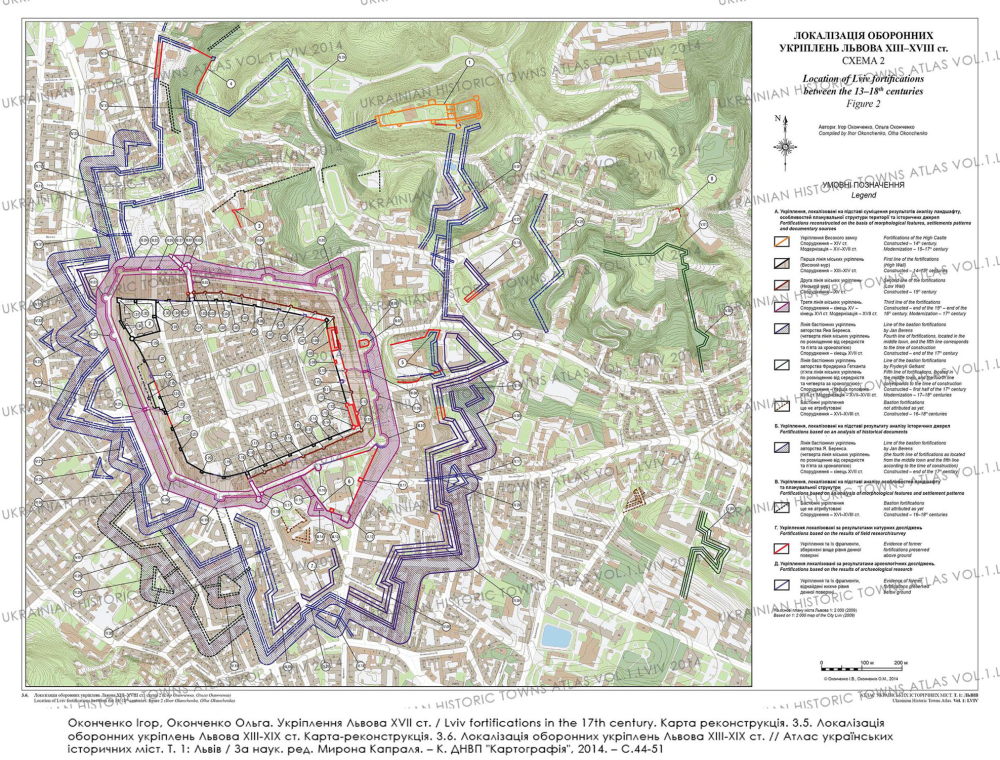

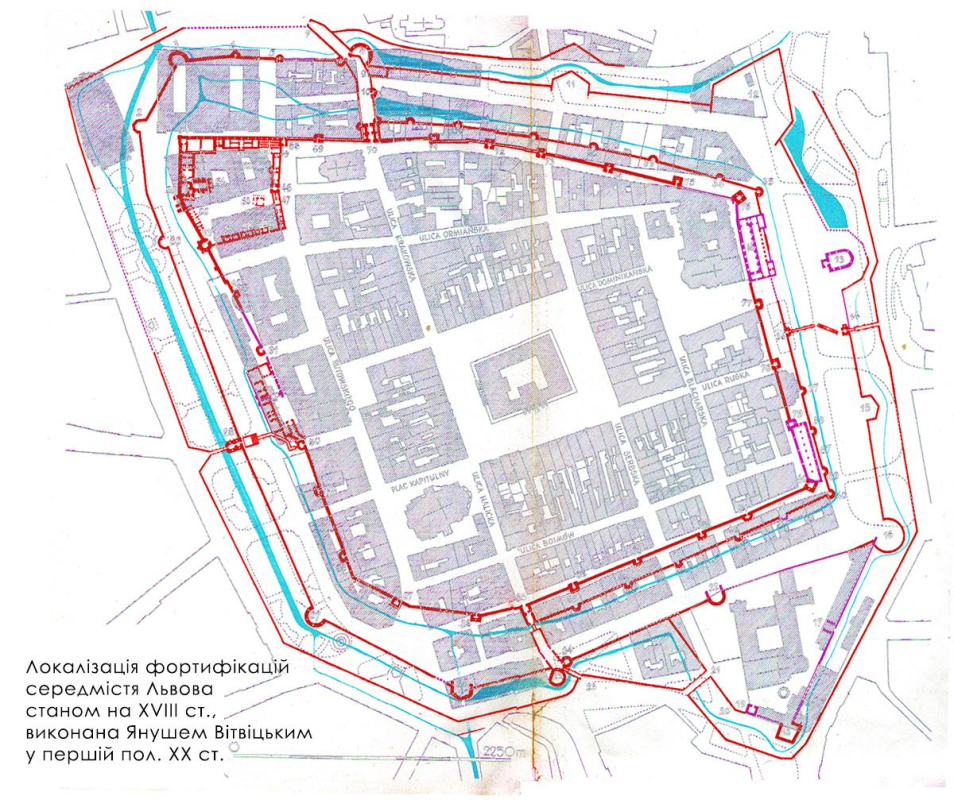

Локалізація фортифікацій середмістя Львова станом на ХVІІІ ст., виконана Я. Вітвіцьким у першій пол. ХХ ст.

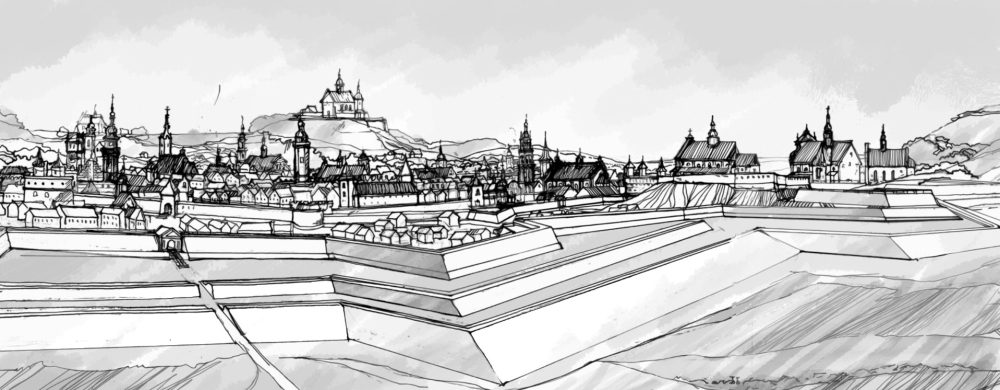

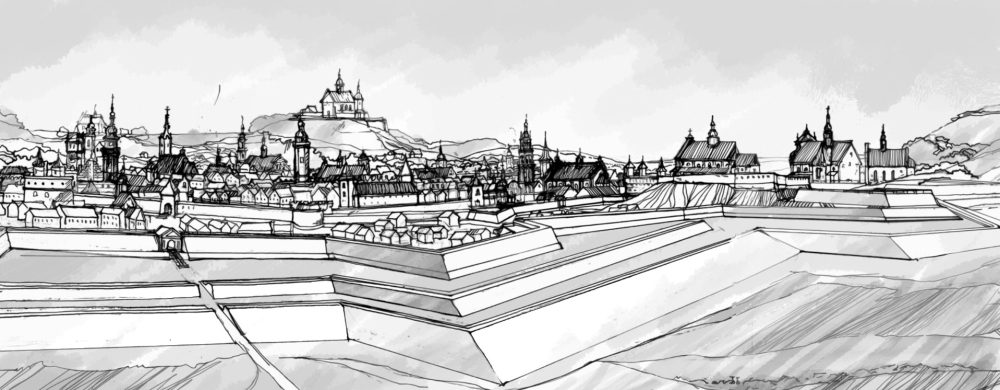

Аксонометричний краєвид Львова з боку Галицького передмістя станом на ХVІІ ст., накладений на сучасну топогеодезичну підоснову. Креслення І. Оконченка, 1999 р.

Лінії укріплень комплексу оборонних споруд Львова ХІV–ХVІІ ст.

Для того, щоб зрозуміти еволюцію комплексу львівських укріплень середини ХІV–ХVІІ ст., необхідно почергово розглянути типи ліній укріплень, якими було послідовно оточене середмістя, а пізніше й передмістя Львова.

У середині XIV ст. у Львові відбувалося формування першої лінії міських оборонних укріплень, відомої як "Високий мур", згідно з принципами баштової оборонної системи. Перша лінія укріплень включала в себе високий мур завтовшки до 2 метрів з мерлонами (зубцями на фортечному мурі) і машикулями (навісна конструкція на кронштейнах, яка виступає за межі муру, з отворами для обстрілу підошви муру), регулярно розташовані вздовж усього периметру башти та дві брами – Татарську (пізніше Краківську) і Галицьку. Перед лінією укріплень був глибокий рів та вал (доданий пізніше). У цей період постали Високий замок (мурований) та Низький замок.

У XV ст. почала функціонувати друга лінія оборонних укріплень, відома як "Низький мур". Ця нова система міських оборонних споруд базувалася на принципах бастейної оборонної системи і включала в себе мур із бастеями, фосу та вал. Низький мур пролягав паралельно до Високого муру і починався від Татарської брами (охоплюючи місто зі сходу), а закінчувався біля Галицької брами. Отже, у XV ст. комплекс міських оборонних споруд складався з двох функціонувальних оборонних ліній. До першої входили Високий мур і рів, до другої – Низький мур, фоса і вал. Станом на цей час у Високому мурі дослідники нарахували 18 башт, у Низькому мурі – 17 напівкруглих бастей.

Від кінця XV до кінця XVI ст. тривав третій період еволюції оборонного комплексу у Львові. В цей час постала Третя лінія, яка мала замкнутий периметр і охоплювала місто повністю разом із наявними лініями укріплень. У складі цих робіт Краківська та Галицька брами були посилені барбаканами (фортифікаційними спорудами для захисту підступів до брам). Третя лінія була композитна, оскільки містила елементи як бастейної, так і бастіонної оборонних систем. Поєднання різних типів оборонних споруд у третій лінії було результатом неперервних модернізацій, спричинених зростанням вимог у сфері військового мистецтва та розвитком вогнепальної артилерії, свідченням чого є факт спорудження в третій лінії у 1554–1556 роках великої бастеї (відомої на даний момент під назвою «Порохова вежа»). В цей період комплекс міських оборонних споруд включав: першу лінію (Високий мур, рів); другу лінію (Низький мур, фосу) і третю лінію (вал, фланкований бастеями та бастіонами).

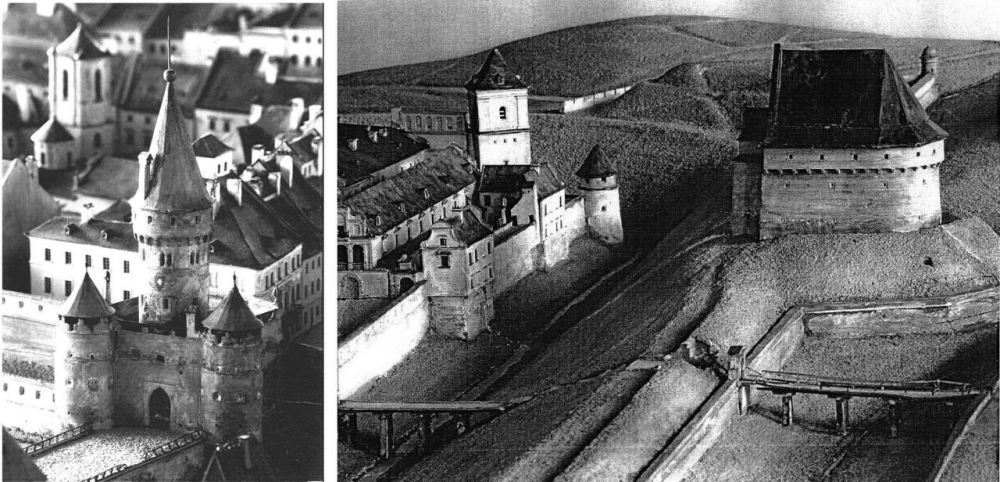

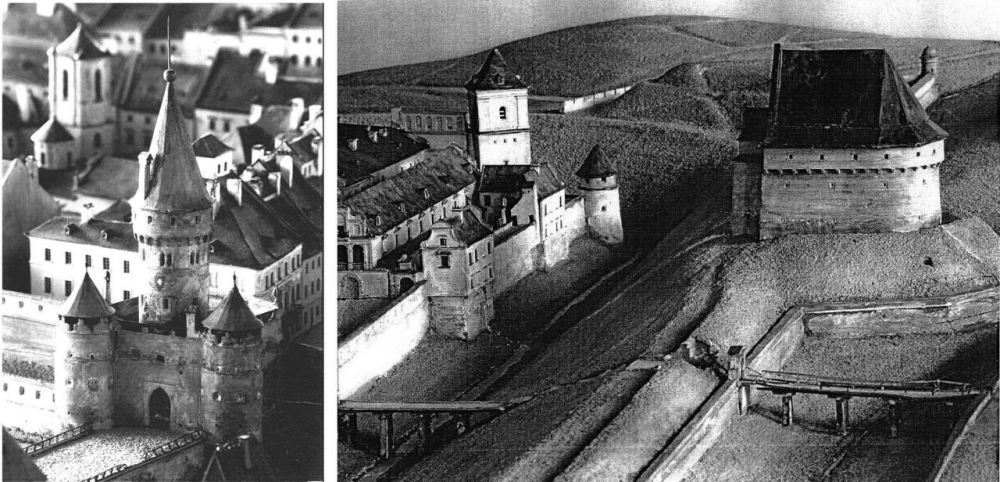

Ліворуч: Комплекс укріплень Краківської брами. Фото з макета (пластичної панорами) міста Львова станом на 1740-ві рр. Фото 30-х рр. ХХ ст. Праворуч: Бастея "Порохова вежа" в контексті міських укріплень. Фото з макета (пластичної панорами) міста Львова станом на 1740-ві рр. Фото 30-х рр. ХХ ст.

У XVII ст. почався четвертий етап розвитку оборонного комплексу міських укріплень Львова. В цей період відбулися важливі роботи з уфортифікування міста новими бастіонними лініями. Впродовж XVII ст. частково з'явилася бастіонна лінія, розроблена Фрідріхом Ґеткантом, а Галицьке передмістя отримало бастіонну лінію авторства Яна Беренса. Крім того, була проведена ретельна реконструкція наявних міських укріплень попередніх періодів. На північ від Порохової вежі, на місці нинішнього будинку пожежної охорони, було зведене потужне укріплення – Королівський белюард, а також розпочате будівництво Королівського арсеналу. А до південного прясла третьої оборонної лінії додане укріплення Бернардинського монастиря.

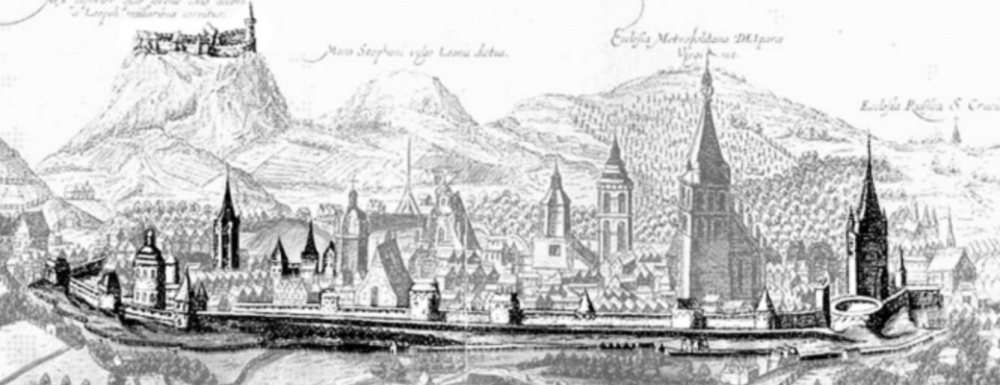

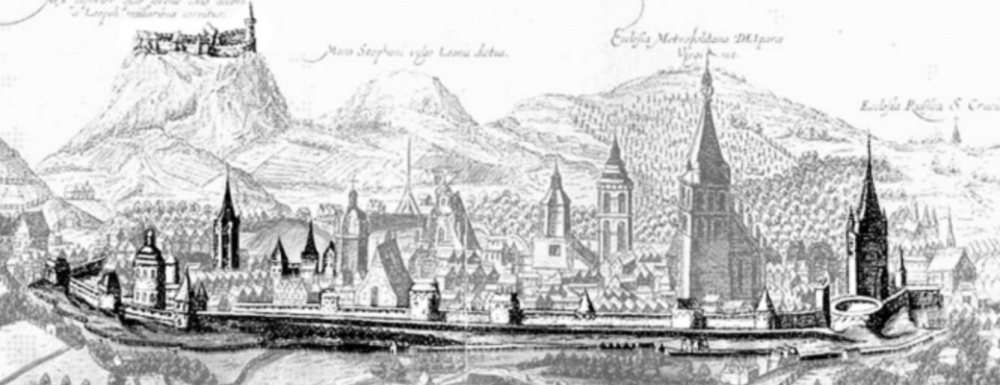

Львів із заходу. Мідьорит А. Гогенберга за рис. А. Пассаротті, 1607–1608 рр. (фрагмент). Тоном виділені оборонні споруди

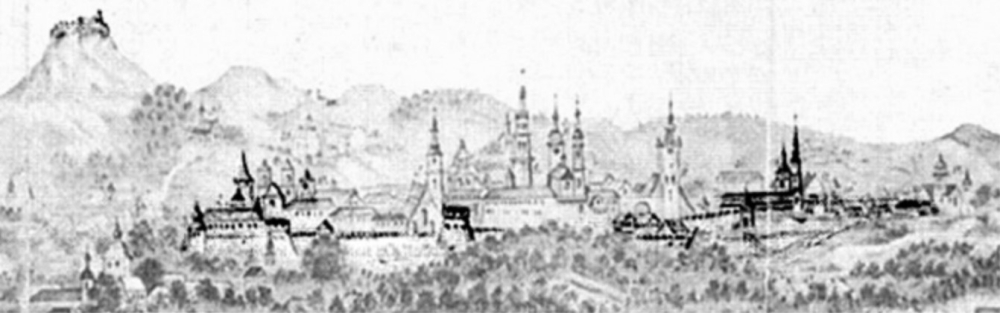

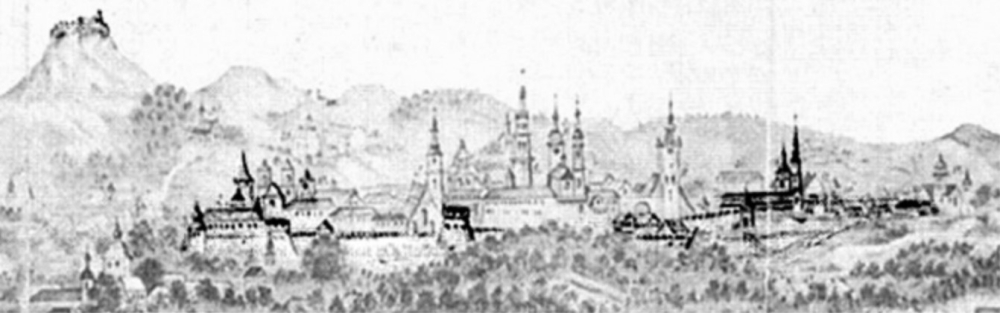

Львів з південного заходу. Літографія за рис. Р. д'Отто, 1772 р. (фрагмент). Тоном виділені оборонні споруди

Львів з північного заходу. Мідьорит Ф. Пернера, 1775–1778 рр. (фрагмент). Тоном виділені оборонні споруди

Вплив вогнепальної артилерії на розвиток фортифікацій ЛьвоваНа початку XVI ст. почалося масове використання вогнепальної артилерії в Європі, а в XVII ст. набула значного поширення зброя великого калібру, тому виникла потреба застосування нових способів уфортифікування. Оборонні споруди тепер необхідно було робити низькими, щоб настильному вогню було відкрито щонайменше поверхні оборонних споруд. Водночас необхідно було розмістити артилерію на терасах укріплень, максимально приховуючи свої позиції. Ці функції забезпечували вали та різні види низьких бастей і бастіонів, які успішно протистояли засобам ураження вогнепальної артилерії окресленого періоду. На противагу традиційним середньовічним фортечним стінам і баштам (що були відкритими з боку передполя, а тому вразливими до дій артилерії) свою життєвість показала концепція будівництва низьких, масивних бастіонних фронтів, форма яких базувалася на точних розрахунках і геометричній побудові, з урахуванням умов території, озброєння, тактики оборони і нападу.

Відсутність нових оборонних систем негативно позначилася на перспективах розвитку Львова у XVII ст. Упродовж цього періоду середмістя, займаючи лише 1/4 загальної площі міста, вичерпало свій потенціал для подальшого розвитку. Наявні укріплення середмістя виявилися малоефективними для протидії актуальним небезпекам, окрім того, спричиняли низку проблем містобудівного характеру, таких як перенаселення території середмістя, надмірна щільність і висотність забудови та інші. Це, натомість, породжувало проблеми з водопостачанням, каналізацією та спричиняло складні санітарно-гігієнічні умови.

Локалізація укріплень Львова ХІІІ– VІІІ ст. на сучасній топогеодезичній підоснові, виконана О. Оконченко та І. Оконченком.

Феномен виникнення "паралельних" містУ цей період старі оборонні системи міст реконструювали і посилювали відповідно до актуальних вимог, тому в більшості випадків уже наявні населені пункти оточували ззовні новими лініями бастіонних укріплень. Як приклад можна назвати такі міста, як Берлін, Варшава, Мілан та інші. Тоді спостерігався феномен виникнення "паралельного" нового міста. Суть цього явища полягала в тому, що поруч із наявним містом поза його середньовічними міськими укріпленнями формувалося самостійне дочірнє місто із автономними бастіонними фортифікаціями. Зазвичай це нове місто виникало на підставі окремого локаційного привілею. Серед найвідоміших прикладів таких "паралельних" міст можна назвати: у Кракові – Казимеж, у Дрездені – Нове місто (розташоване на правому березі Ельби, навпроти Старого міста), Нове місто у Варшаві та інші. Подібна ситуація виникла й у Львові, де мешканці Галицького передмістя на початку XVII ст. намагалися зведенням оборонних споруд утворити бастіонний пояс для нового міста.

У ХVІІ ст. Львів постійно перебував у зоні бойових дій. У цей час середмістя завдяки старим середньовічним укріпленням витримало багато облог, а незахищені передміські території були віддані на поталу ворогам. Під час ворожих нападів (як, наприклад, у 1648 році) Краківське та Галицьке передмістя становили загрозу середміській захищеній території, і містяни були змушені власноруч руйнувати та спалювати передміські споруди, щоб створити вільні зони обстрілу перед міськими укріпленнями та максимум невигод для нападників.

У 1607 році мешканці Галицького передмістя висловили прохання королю Сигізмунду ІІІ отримати привілей для створення нового міста на передміській території, яке планували назвати Володислав. Це, натомість, передбачало впровадження власної системи актуальних оборонних споруд. У відповідь на це король відправив до Львова свого інженера Авреліо Пассаротті із завданням розробити проєкт нової фортифікаційної лінії. Пассаротті представив проєкт, і мешканці передмістя навіть почали його втілювати. Проте ці плани так і не були завершені через протести львівського магістрату, якому належали передміські землі.

У 1634 році мешканці Галицького передмістя знову спробували уфортифікувати свою територію. Вони звернулися до короля Владислава ІV із пропозицією створити нове місто навколо старого Львова, яке охоплювало б території Галицького та Краківського передмість і Підзамча, а також запропонували назвати нове місто на честь принца Яна Казимира – Казимирів. Після передбачуваної згоди короля і з метою реалізації цього задуму інженер Фридерік Ґеткант 1635 року розробив план нових укріплень для Львова та його околиць.

Львів зі сходу (станом на XVII ст., фрагмент). Креслення І. Оконченка, 1999 р.

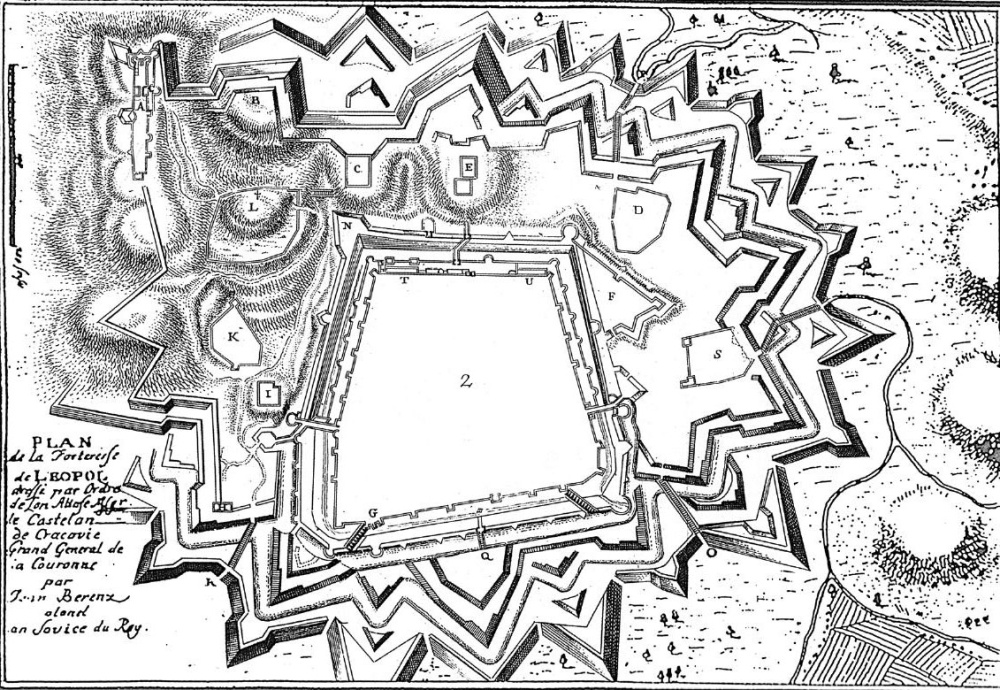

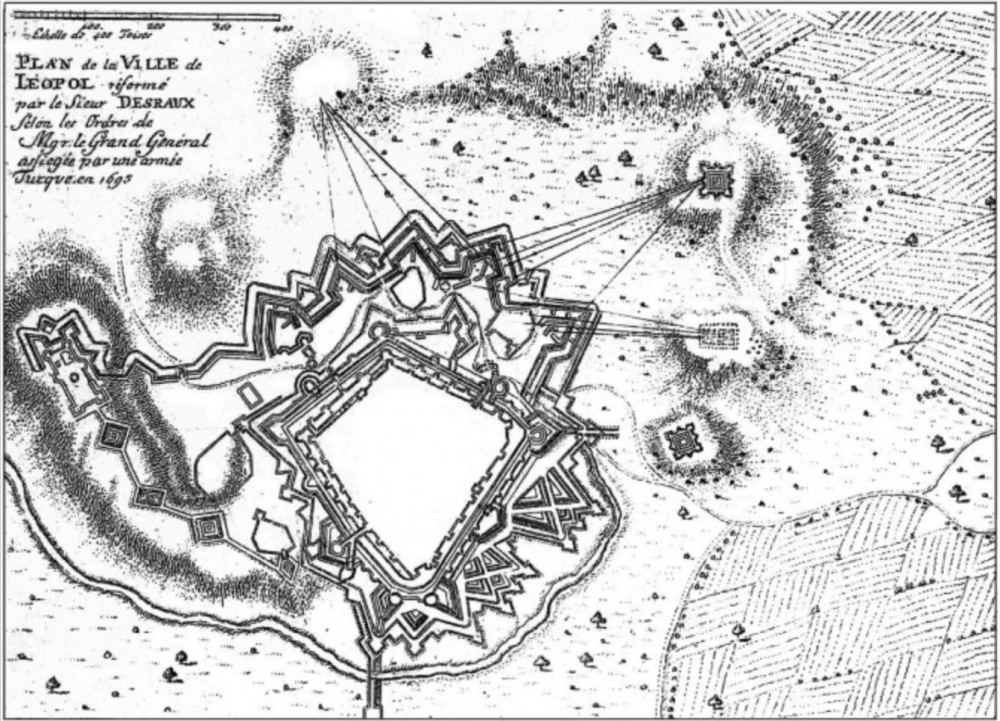

Інженери-фортифікатори та їхні проєкти уфортифікування ЛьвоваНа замовлення передмістян та за сприяння королівської адміністрації у ХVІІ ст. була розроблена низка проєктів актуальних укріплень. Деякі з уже згаданих проєктів залишилися нереалізованими, деякі припинили ще на етапі виконання, деякі втілили частково. Базуючись на відомостях, отриманих із праць Володимира Вуйцика, Владислава Томкевича та інших авторів, відомі 12 інженерів-фортифікаторів, які працювали над укріпленнями Львова у XVII ст. Проте лише вигляд трьох проєктів добре відомий дослідникам: проєкт Ґетканта (1635 р.), проєкт Беренса (не підписаний, імовірно 1678–1682 рр.) та проєкт Деро (1695 р.).

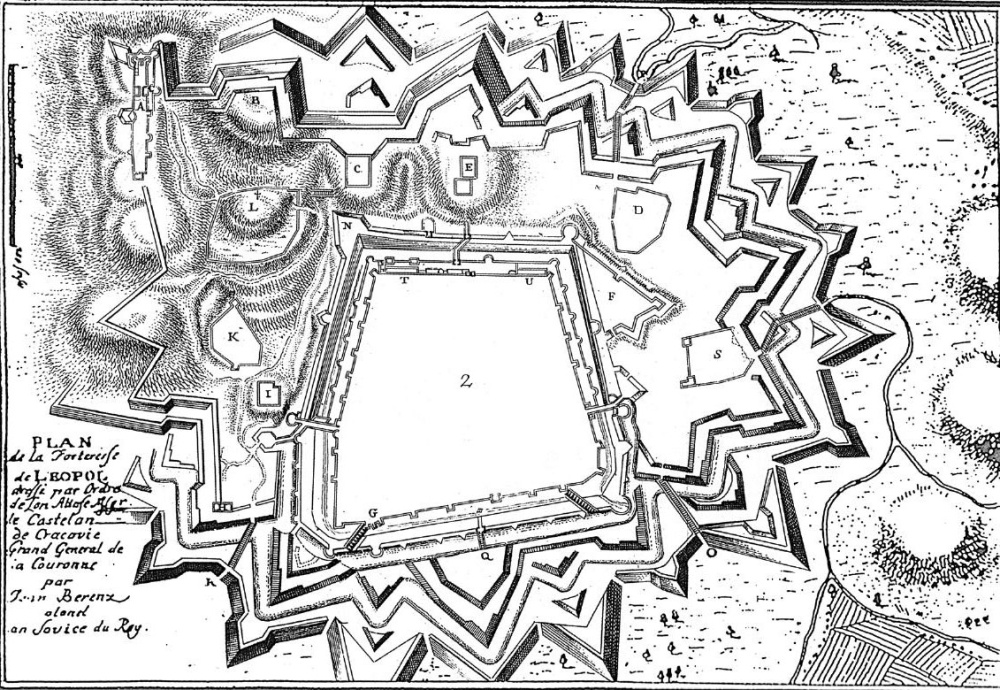

Проєкт Фридерика ГеткантаПроєкт Гетканта вважається найбільш раннім серед збережених креслень бастіонних укріплень Львова у XVII ст. На верхньому картуші міститься напис «Ситуаційний план Львова, виконаний Ґеткантом у 1635 році». Згідно з припущенням Ольґерда Чернера, представлене зображення є спрощеною копією оригіналу.

План фортифікацій Львова, 1635 р., виконаний Ф. Ґеткантом.

Загалом на плані бастіонна лінія замкнутого периметра, яка оточує місто, включає два форти: південно-східний, п'ятикутний у плані, та північно-західний, чотирикутний. Проєктована лінія охоплює середмістя, територію передмість та прилеглі території потужним поясом бастіонних укріплень. З огляду на розмах і масштаб запланованих фортифікаційних робіт можна припустити, що цей проєкт став концептуальним відтворенням незбереженого проєкту Авреліо Пассаротті.Хоча проєкт Ґетканта був реалізований лише частково через великі обсяги робіт, залишки декількох укріплень східного прясла, які за формою та стилістичними ознаками нагадують фрагменти бастіонної лінії, запроєктованої Ґеткантом у 1635 році, зображені на пізніших картах і планах Львова.

За даними Владислава Томкевича, оборонна лінія Гетканта пролягала “... поза гору Познанську і Шемберга, поза шпиталь Св. Лазаря...”. Накладаючи прорис вказаного проєкту на сучасну підоснову, переконуємося, що одна з південно-західних куртин проєктованої лінії Ґетканта пролягала територією, на якій згодом з’явилася Цитадель, а залишки східного прясла відчитуються у рельєфі на вулиці Пекарській.

Проєкт Яна Беренса

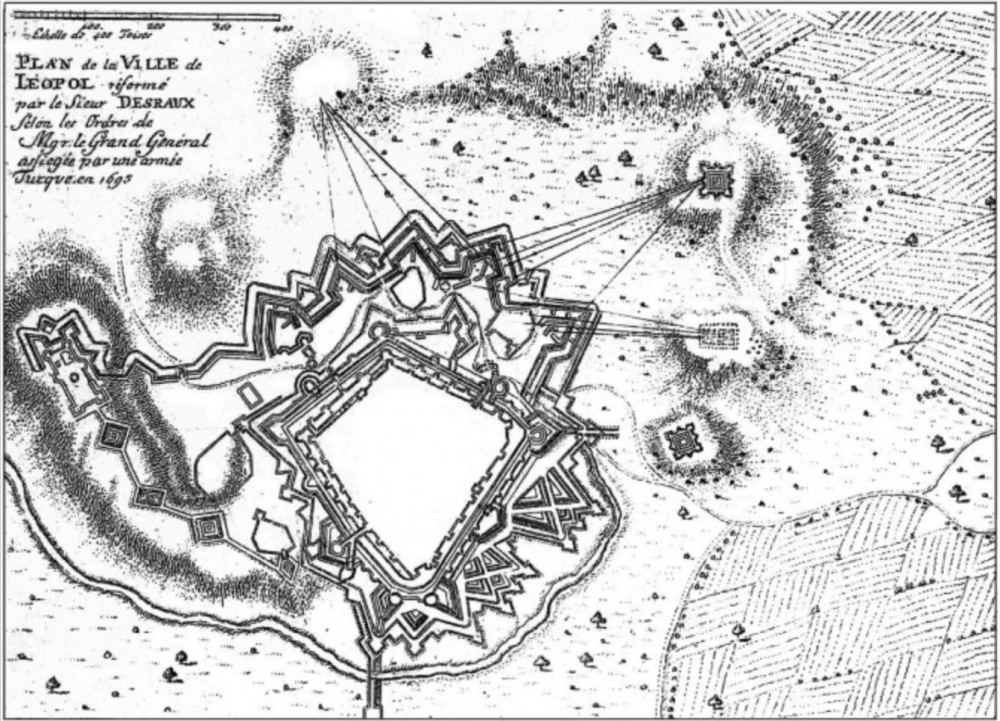

Важливим графічним документом, на якому зафіксовані львівські укріплення, є проєкт новітніх фортифікаційних споруд, створений Яном Беренсом наприкінці XVII ст., на пів століття пізніше від проєкту Ґетканта.

Ян Беренс, народжений у Пруссії, обіймав посаду генерального інженера королівської артилерії та в 1682 році став полковником. Крім того, він перебував на посаді коменданта, відповідаючи за порядок, безпеку і обороноздатність Львова. Ян Беренс – один із небагатьох інженерів-фортифікаторів, чий внесок у розвиток оборонних споруд Львова документально зафіксований.

У період 1678–1682 років під керівництвом Яна Беренса було здійснене будівництво земляних бастіонних фортифікацій, спершу біля гори Високого замку, пізніше була розбудована потужна бастіонна лінія з боку Галицького передмістя.

Відповідно до проєкту на узгір’ї східного боку міста був попередньо уфортифікований монастир кармелітів босих, від якого почали насипати вал «великий, широкий і високий», а поза монастир кармелітів взутих «вал на подобі щита, достатній для укриття війська». Попри те, що фортифікаційні роботи велися на досить незначному відтинку передміської території, створення згаданого вала потребувало значних витрат, тому він споруджений «великою працею і великим коштом» та названий «шеляговим». Під час будівництва вал обходився щороку в майже 30 тисяч, не враховуючи додаткових витрат. Окрім фінансових перевитрат, негатив мешканців викликав ще той факт, що в процесі спорудження таких укріплень для розширення розмірів вала був зруйнований ряд будинків у передмісті. Тому й не дивна неоднозначна реакція сучасників на це будівництво: «… є і довго буде те давнє, однак непотрібне і недосконале творіння на здивування і посміховисько для чужих, бо не тільки будь-якій обороні міста шкодить, але й противнику за найкращу оборону служить».

Суб’єктивність цих тверджень пов’язана з багатьма чинниками, такими як необізнаність із реальними військовими потребами, можливостями та вимогами тогочасного військового будівництва, нерозумінням ролі новітніх фортифікацій, особистою економічною зацікавленістю тощо.

На відміну від тенденції, коли кожна наступна лінія бастіонних укріплень охоплює щораз більше території та, відповідно, отримує більший периметр, територія, оточена поясом укріплень на проєкті Беренса, виявилася значно меншою за територію, оточену укріпленнями за проєктом Ґетканта, виконаного на пів століття раніше.

План фортифікацій Львова, виконаний Я. Беренсом (1678–1682 рр.)

План фортифікацій Львова, виконаний Я. Беренсом (1678–1682 рр.)

На наш погляд, глобальний за своїм масштабом проєкт Ґетканта не був повністю реалізований через несумісність запланованих робіт із економічними можливостями в будівництві, озброєння та утримання цих фортифікацій. Проєкт Беренса завдяки меншому за периметром нарису виявив ефективне поєднання економічної спроможності та вимог щодо уфортифікування території міста. Проведені дослідження підтверджують реалізацію фортифікаційного проєкту Беренса при укріпленні міста з боку Галицького передмістя.

Проєкт ДероОстаннім із відомих збережених проєктів львівських фортифікацій ХVІІ ст. був план реорганізованого (реформованого) Львова, обложеного турецькими військами в 1695 році, виконаний інженером-фортифікатором Деро.

Цей план містить важливу інформацію щодо швидкої адаптації фортифікацій XVII ст. до нагальних тогочасних військових вимог, а також можливі стратегії оборони під час облоги міста турецькими військами.

План фортифікацій Львова, виконаний Деро, 1695 р.

План досить схематичний, проте в цьому проєкті укріплення середмістя та східне прясло фортифікацій із незначними відмінностями аналогічне з проєктом Беренса. Це вказує на те, що в 1695 році (на час складання плану Деро) укріплення лінії авторства Беренса вже існували на терені. Що стосується решти бастіонних укріплень і редутів, зображених на плані Деро, не можна стверджувати однозначно, які з них реалізовані станом на 1695 рік, а які лише пропоновані в цей час для реалізації.

Основні тенденції в уфортифікуванні ЛьвоваЛьвів, як і кожне місто, постійно дбав про свою обороноздатність, тому в XVII ст. були опрацьовані кілька проєктів створення новітніх укріплень міських та передміських територій. Ініціаторами спорудження нових оборонних ліній найчастіше виступали мешканці передмість, які постійно наражалися на небезпеку під час ворожих нападів.

У XVII ст. над уфортифікуванням Львова працювали чимало архітекторів-інженерів, серед яких Бернардо Морандо, Авреліо Пассаротті, Теофіл Шемберг, Павло Римлянин, Миколай Руцький, Вільгельм Апельман, Павло Ґродзицький, Фридерик Ґеткант, Якуб Боні, Андреа дель Аква, Ян Беренс, С. Деро та інші. Їхні роботи можна розділити на дві основні групи.

Перша включає проєкти модернізації та розширення наявних оборонних укріплень міста. До цієї категорії також належать проєкти укріплення монастирів, що були під мурами міста: бернардинського, отців кармелітів босих, єзуїтів, Святого Лазаря, Святого Юра, Святого Онуфрія та інші.

Друга група включає проєкти створення нової оборонної лінії, охоплюючи територію передмість. Над цим працювали Ґеткант, Беренс і Деро.

Дослідження хронології будівництва укріплень у XVII ст. та ідентифікація зазначених споруд вказують на те, що львівські укріплення цього періоду були зведені здебільшого відповідно до принципів староголландської школи фортифікаційної архітектури, яка була популярна в Європі у XVII ст.

Львів з південного сходу (станом на XVII ст., фрагмент). Креслення І. Оконченка, 1999 р.

На прикладі Львова можна простежити реалізацію типової схеми розвитку європейських міст. По-перше, з'являються середмістя в межах мурів. Згодом, у XVII ст., передмістя уфортифіковують, створюючи "підцентри", які поступово набувають тих самих функцій, що й середмістя. По суті, на передміських територіях виникають нові міста, які починають використовувати свої права на автономію. Наявність укріплень сприяла умовам для урбанізації передміських теренів.

Довідково:- Роман Липка, львівський архітектор, педагог.

- Володимир Вуйцик, вчений-архівіст, історик мистецтва, знавець і дослідник Львова, автор книжок «Зустріч зі Львовом» та «Львівський Державний історико-архітектурний заповідник».

-

-

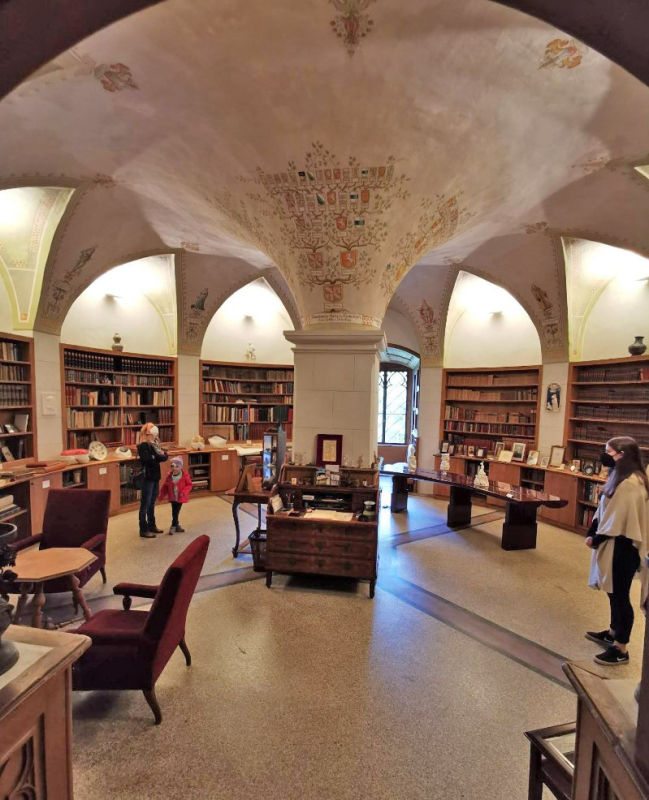

Схематичный план конца 1970-х гг.

-

Пополнение темы от Ильи Литвинчука

1. Статья 2023 г. (в соавторстве с Олегом Рыбчинским) Фортифікаційні особливості дерев’яно-земляного замку і половини XVII століття у Кохангороді Брацлавського воєводства

2. Графическая реконструкция, созданная по итогам обследования местности:

ЦитатаОцифрування пам'яток зазвичай є тільки першим етапом роботи. Набагато цінніше та цікавіше для кінцевого глядача є результат подальших досліджень та опрацювань. У даному випадку ми за допомогою фотограмметрії оцифрували замчище у с. Коханівка та видобули горизонталі для побудови 3д-моделі рельєфу. Цього вже достатньо для виконання архітектурно-археологічних обмірів та отримання результатів для подальшої 3д-реконструкції. Віднайдена нами у подальшому історична карта 1845 р. та аналіз збережених форм замчища дозволив зробити реконструкцію вигляду замку на той період коли він існував - у I пол. XVII ст. та належав Ольбрихту Кохановському, брацлавському земському судді.

Аерофотозйомка, фотограмметрія та 3д-моделювання - Ph.D. Ілля Литвинчук

Малюнок - Катерина Луценко. -

Здесь кадрастр 1845 г. (фрагмент которого был показан парой сообщений выше) в полном виде и в хорошем качестве.

-

І. Готун, В. Івакін, Р. Осадчий, О. Казимір, М. Гунь. Обстеження замку Корецьких у Лісниках поблизу Києва // Археологічні дослідження в Україні 2023 р. С. 55-57.

-

Нижче подано статтю Ігоря Оконченка та Ольги Оконченко. Вперше опубліковано тут 5 жовтня 2024 р.

Облога Львова 1672 рокуУ цій публікації висвітлено одну з сторінок мілітарної історії Львова – так звану турецьку облогу 1672 року, в результаті якої, окрім іншого, облягаючі війська на околицях середмістя (з метою вогневого контролю середміських територій і контролю логістики) спорудили ряд укріплень, і зокрема Турецькі шанці на теперішній Цитадельній горі (про які йшлось у попередній публікації). Про те, як це було, розповідають кандидатка архітектури, доцентка кафедри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка» Ольга Оконченко і старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв Ігор Оконченко.

Малюнок Львова з південного заходу, поч. ХVІІІ ст.

Джерело: Фрагмент. З праці О. Черненра, 1997 р.Публікація присвячується світлій пам’яті Вадима Адільйовича Абизова і Бориса Васильовича Мельника

Як свідчать історичні документи, згадки та результати археологічних досліджень, Львів упродовж свого існування (до ХVІІІ ст. включно) постійно перебував у зоні бойових дій, а львівські міщани були змушені піклувались про підтримання обороноздатності міських укріплень, бо основний тягар видатків лягав саме на їхні плечі.

Комплексно й найбільш докладно етапи цієї облоги Львова описані в двох історичних працях: «Історії Львівського архиєпископства (від 1614 до 1700 року)» авторства Я.Т. Юзефовича, та в «Хроніках міста Львова» авторства Д. Зубрицького (з посиланням на Б. Зиморовича). Базуючись на інформації з названих джерел, подаємо коротку хронологію подій із 1672 року.

Передумови облоги ЛьвоваПередумовою облоги Львова 1672 року були вимоги Туреччини (Оттоманської Порти), щоб Польща зреклася своїх прав на територію України (це стало можливим з огляду на те, що гетьман П. Дорошенко був у спілці з султаном Мухаммедом ІV). Туреччина зібрала на кордонах Речі Посполитої значну кількість війська і чекала зручного моменту для нападу.

Львівські райці в контексті неминучої війни звернулися до короля Міхала Корибута Вишневецького по допомогу. Однак ні допомоги, ні жодних гарантій король не дав, натомість наказав міщанам, як з’явиться ворог під мурами міста, чинити максимальний спротив, доки не підійде підмога.

У той самий час турецький султан Мухаммед ІV, перебуваючи в своїй ставці у Хотині і маючи на меті розпочати чергові військові дії проти Речі Посполитої, покликав до себе підлеглих союзників – татарського хана з ордою і козацького гетьмана П. Дорошенка з військом. Війська рушили на один із опорних пунктів Речі Посполитої – Кам'янець-Подільський. Турецька армія, як і козацька армія П. Дорошенка, в основі була регулярною, натомість татарська армія була нерегулярною. Після зведення трьох військ в одне виникла значна перевага в живій силі і техніці над нечисленною польською залогою Кам'янця-Подільського. Внаслідок серії штурмів 29 серпня 1672 року замок був захоплений, а місто капітулювало (капітуляція Кам'янця-Подільського стала початком турецької експансії на захід). Зі слів очевидців, об’єднані війська планували щонайшвидше дістатися Львова, бо Львів був призначений яничарам як платня за труднощі, пережиті в процесі облоги і штурму Кам’янця-Подільського.

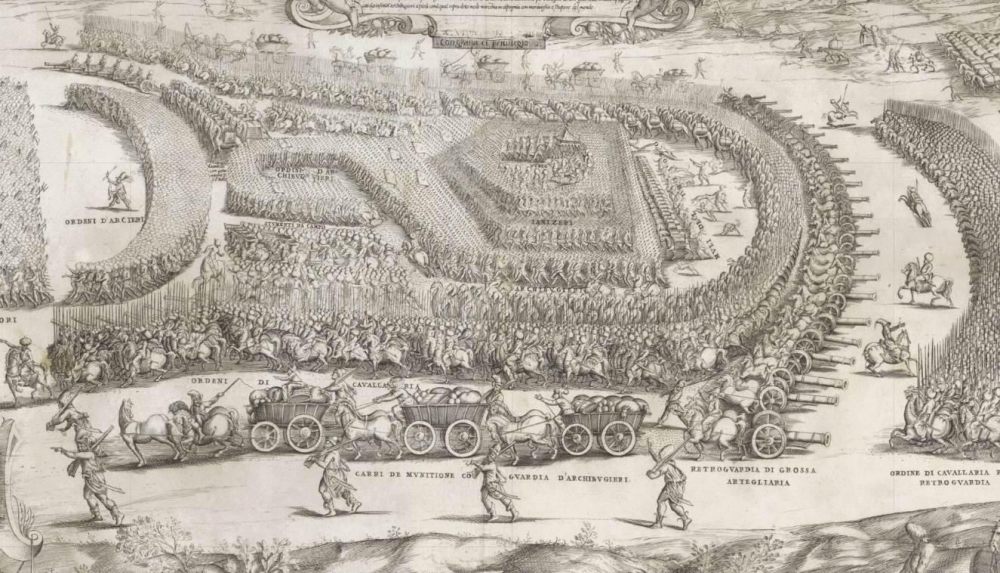

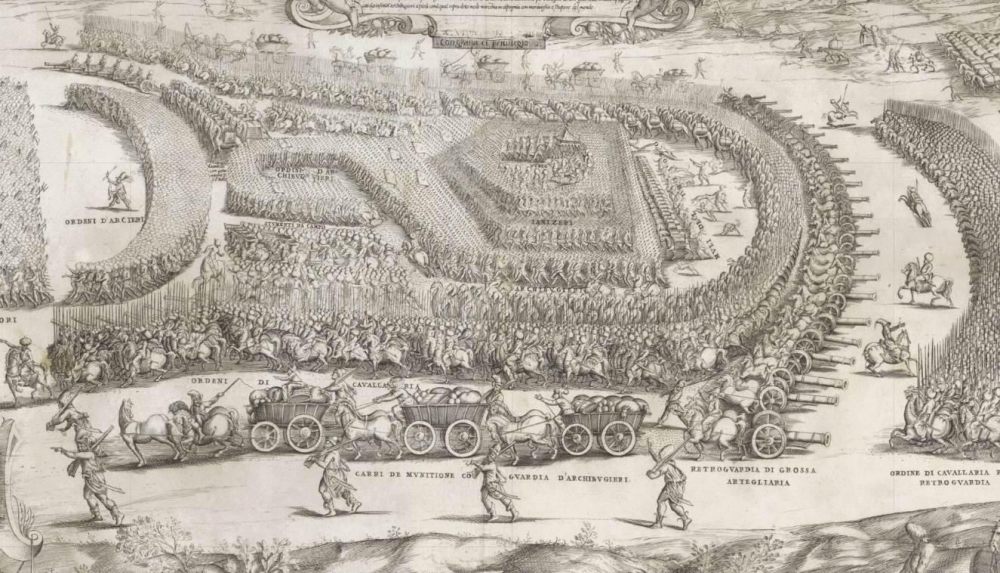

Рис. 2. Бойовий порядок турецької армії. 1558 р.

ДжерелоЛьвівським міщанам не було від кого чекати допомоги, бо у короля Міхала не було достатньо коштів і засобів для ведення війни. Міщани почали спішно ремонтувати мури і накопичувати в місті зброю та провіант. Пізніше вони звернулися з проханням про допомогу до гетьмана коронного Яна Собєського, який, прибувши до Львова, достовірно проінформував мешканців міста про небезпеку і вимагав від міщан боронити Львів так довго, поки не настане перемир'я, або поки не підійде допомога.

За твердженням Д. Зубрицького, Я. Собеський залишив у місті для захисту укріплень чотири хоругви піхоти і два регіменти драгунів, а Я.Т. Юзефович констатував, що в місті залишилося лише два регіменти драгунів і сотня погано спорядженої піхоти руського воєводи. Командував підготовкою до оборони Львова комендант Е. Лонцький.

Знаючи про наближення величезної об'єднаної армії до Львова та відчуваючи неминучу небезпеку, міщани масово втікали зі Львова, а комендант відпускав людей з міста, беручи з них за виїзд значні суми коштів. Унаслідок цього в місті залишилася лише третина мешканців. Шляхта виїжджала з міста, малочисельні королівські війська стояли досить далеко від Львова (в межах Люблінського воєводства), а відділи руського воєводства зупинилися біля Львова лише на декілька днів, поки піші регіменти великого коронного гетьмана не відійшли. Фактично беззахисне місто зачаїлося в очікуванні новин.

14 вересня 1672 року надійшла інформація, що до міста прямує величезне військо: 40 тисяч турків, 10 тисяч яничарів, татарський хан із величезною ордою та гетьман П. Дорошенко із козаками, волохами й молдаванами (всього у П. Дорошенка було 10 тисяч війська). Об'єднане турецько-татарсько-козацьке військо мало 10 великих гармат і безліч малих.

Рис. 3. Турецька армія на марші.

Джерело: приватна збірка.

Рис. 4. Напад на табір. Мистецтво Азії кінець ХVІ – поч. ХVІІ ст.

Рис. 5. Яничари, XVII століття

Джерело

Рис. 6. Яничар в 1700 р.

Джерело

19 вересня 1672 року татарські загони йшли на Львів з боку Глинян.20 вересня того самого року спостерігачі з Високого замку зафіксували пересування татарських загонів, про що спільноті було сповіщено пострілом із гармати.

У ніч із 20 на 21 вересня львів'яни силами двох регіментів драгунів, міської міліції і добровольців організували результативну вилазку в похідні табори ворогів. Виконавши поставлені завдання, добровольці та міська міліція відступили до міста, а драгуни втекли і більше до Львова не повернулися. Однак очевидці наголошували, що від втечі драгунів місто нічого не втратило, бо драгуни були небезпечними не для ворогів, а для навколишніх беззбройних селян.

21 вересня від керівника татарського авангарду надійшов лист, щоби міщани, покладаючись на ханську милість, утрималися від будь-яких проявів ворожості.

22 вересня 1672 р. татарські загони з’явились на теренах перед Краківським передмістям. Щоб звільнити передполе від будинків і споруд, які заважали веденню вогню з міських укріплень і могли слугувати прихистком ворогу, комендант наказав спішно спалити будинки і споруди передміщан, які були розміщені перед міськими укріпленнями.

23 вересня з аналогічною метою спалили будинки та споруди перед укріпленнями Галицького передмістя. Татарські загони підійшли до шпиталю Святого Лазаря (терени, які межують з територією, на якій у середині ХІХ століття постав комплекс укріплень Цитаделі).

24 вересня до згаданого шпиталю (як на панівну висоту середмістя) підійшли волохи й козаки П. Дорошенка, хоча перед тим їх стоянка була біля храму Марії-Магдалини. Того самого дня до Львова прибув турецький чауш з метою переговорів. Місто відрядило на них уповноважених осіб під турецькі гарантії цілковитої безпеки, однак переговори не відбулися. За твердженням Д. Зубрицького, в цей день вороже військо заклало довгочасні табори: турецький зі східного боку від міста, мультянський, волоський і семигородський із південного, турецький із західного та козацький із північного. Турки встановили на горі, яка належала шпиталю Святого Духа, чотири гармати.25 вересня на горі Шембека (територія, де тепер стоїть велика південно-західна вежа комплексу укріплень Цитаделі) козаки звели насипи і земляні окопи з артилерійськими позиціями для обстрілу середмістя Львова. Також влаштували артилерійські позиції біля церкви Святого Юра. У цей самий день турецькі загони рівними лавами зійшли з Піскової гори до низин Галицького передмістя, встановивши намети, розбили тимчасовий табір. В ніч із 25 на 26 вересня облягаючими були підвезені до міста великокаліберні гармати.

Рис. 7. Фрагмент карти Львова 1835 р. з планом укріплень, підписаних Турецькі Шанці на горі Шембека (Вроновських).

Оригінал - у Військовому Архіві Австрії (Kriegsarhiven).

26 вересня підійшли ще декілька турецьких підрозділів, які розмістилися біля храму Святої Софії, влаштувавши там довгочасний табір. Окрім того, турки спорудили вали біля храму Святого Петра. Об'єднаними військами керував Кара Мустафа-паша, який надіслав на ім'я магістрату листа з вимогою добровільно здати Львів, «аби місто не зазнало якогось нещастя». Представники магістрату всіляко зволікали зі здачею міста, маючи інформацію про очікуваний приїзд королівських комісарів, які мали необхідні повноваження для спілкування з Кара Мустафою стосовно укладення миру.27 вереня 1672 року (25.09 за Д. Зубрицьким) міщани вирішили спробувати максимально задобрити нападників, пославши Кара Мустафі-паші декілька великих пшеничних хлібин і бочку меду. Турецький воєначальник до цієї мізерної подачки навіть не доторкнувся, навпаки, зажадав від міщан негайно принести ключі від міста. Посланці пояснили йому, що, як королівські піддані, вони не можуть здати ворогові місто без наказу короля, і просили дочекатися приїзду королівських комісарів, уповноважених для укладення перемир'я. Після повернення міських посланців із неприйнятими дарунками облягаючі почали обстріл міста з гармат. Турецькі військові розпочали проводити інженерні роботи для знищення міських укріплень. Вночі турки зайняли монастир і костел бернардинок і почали робити підкоп під храм бернардинців. Другий підкоп вів від монастиря кармелітів до міських валів. Турки спорудили артилерійську батарею на Глинянській вулиці й підвели тарани під Бернардинський монастир. Вночі була виведена мізерна міська залога (20 осіб) із Високого замку, який одразу зайняли турки, розмістивши там гармати і почавши обстріл міста.

28 вересня місто відважилося стріляти з гармат у відповідь на ворожу канонаду. Декількома пострілами міщани зігнали з вежі монастиря бернардинок турецьких артилеристів, які влаштували там вогневу точку. Турки обстрілювали Львів із семи місць. Вони зробили підземні проходи до монастиря бернардинів, але на той час небезпеку вдалося ліквідувати, неочікувано атакувавши ворога під землею, хоча загроза підриву укріплень Бернардинського монастиря залишалася.

29 вересня через небезпеку підриву укріплень Бернардинського монастиря місто майже зголосилося до капітуляції. Не знаючи цього, паша дав Львову два дні для очікування прибуття королівських комісарів за умови припинення вогню з міських укріплень і надсилання в турецький табір заручників.

30 вересня гарматний і мушкетний вогонь припинили з двох сторін. За Д. Зубрицьким, з 28 на 29 вересня до турків прибули королівські комісари з переговорами щодо викупу.

1 жовтня 1672 року турки стояли в укріплених таборах, а татари пішли у розвідку й по здобич до Самбора, Перемишля, Ярослава, Замостя, Любліна та інших міст.

Кара Мустафа-паша спочатку вимагав від міста викуп у сумі два мільйони талерів і дуже розсердився, коли львів'яни запропонували йому 10 чи 20 тисяч. В результаті перемовин, львів'яни за посередництва татарського хана, з яким це попередньо узгодили королівські комісари, випросили в паші, щоби викуп становив лише 80 тисяч нідерландських талерів. Львівські міщани були впевненими, що чинили спротив ворогу не за себе, а за всю Річ Посполиту, тому вважали, що цю суму мало сплатити все королівство (адже місто не мало таких коштів). Але ці сподівання виявилися марними. Місто спромоглося зібрати лише 5 тисяч, і то переважно з бідного люду, як пише Д. Зубрицький, «оскільки ані міська шляхта, ані міське духовенство не схотіли нічого давати». Як гарантію майбутньої виплати місто запропонувало туркам 11 заручників зі значних міщанських родин. Зрештою, місто сплатило викуп у сумі 116 636 польських злотих. Заручники вийшли на волю лише за кілька років, і то не всі.

5 жовтня 1672 року об'єднані турецько-татарсько-козацькі війська, отримавши частину викупу, заручників і гарантії виплат, розпочали відхід від Львова. Війська впродовж дня знімалися з таборів, причому артилерійські батареї, похідні табори і довгочасні були залишені без руйнації. Татарські загони, обтяжені бранцями, ще сім днів рухалися повз місто.

13 жовтня вперше від початку облоги були відчинені міські брами як свідчення, що загроза минула.

Пізніше міщани, які у Львові пережили облогу, висловили майнові й фінансові претензії до втікачів з міста, спираючись на ухвалу про заборону залишати Львів перед небезпеками під страхом конфіскації майна. Міщани вимагали конфіскації майна втікачів на користь міста або ж для достойного утримання заручників у неволі. Втікачі, швидко зметикувавши, відправили своїх представників до короля з великим хабарем, унаслідок чого король захистив утікачів своїм привілеєм, взявши їх під опіку. В привілеї мовилося про те, що Львів, виявляється, напередодні облоги не був достатньо уфортифікований для протидії таким численним нападникам і не мав достатньо залоги, тому вини втікачів у тому, що вони полишили місто в часі небезпеки, немає. Окрім того, в цьому документі король (суперечачи сам собі і своїм попереднім наказам про потребу боронити Львів) писав, що спротив міста нападникам був недоречним.

Окрім уже сказаного, була ще одна проблема: під час ворожої облоги для захисту міста з метою очищення передполів укріплень було спалено багато будівель і споруд у передмістях, тому передміська шляхта почала вимагати від Львова в судовому порядку монетизації своїх втрат із міської казни, що їй вдалося, аж поки король не призупинив виконання цих вироків до подальшого розслідування.

Об’єднане турецько-татарсько-козацьке військо покинуло Львів, не руйнуючи споруджених ним довгочасних укріплень шанцевого типу. Ретельно проаналізувавши локалізацію таборів супротивників під час облоги 1672 року, доходимо висновку, що облягаючі війська значною мірою використали терени незагосподарьованих укріплень лінії Ф. Гетканта. Ці укріплення були спроєктовані Ф. Геткантом ще у 1635 році. Лінія укріплень охоплювала терени значно більші, аніж укріплення, які функціонували в 1672 році. Лінія Гетканта пролягала панучими висотами навколо середмістя, тож її мілітарне функціонування не дозволило б розташувати на цих висотах ворожі табори. Проте реалізовані укріплення цього периметру не підтримувалися в належному стані у зв'язку з відсутністю ресурсів. Утримання такого периметру потребувало значної кількості артилерії й обслуги, на що Львів на той час не був спроможний.

Отже, ще на початку ХVІІ століття була розпочата програма створення такого периметру укріплень Львова, який міг би повноцінно протистояти діям великорозмірних регулярних ворожих армій. Але, як бачимо з подій описаної облоги, політичні й економічні чинники у другій половині ХVІІ ст. не сприяли відповідному рівню утримання й забезпечення міських фортифікацій, прикладом чого є облога Львова 1672 року, одним з результатів якої стало спорудження у Львові у 1678 – 1682 р. нової лінії укріплень авторства Я. Беренса.

Рис. 8 Фрагменти проектів фортифікацій Львова. а) План Львова з проектом фортифікацій, 1635 р. Автор: Фридерик Ґеткант; б) План-проект виконаний Яном Беренсом (в межах 1675–1682 рр.); в) План фортифікацій Львова 1695 р. Автор інженер-фортифікатор Сір Деро (Десро). -

-

-

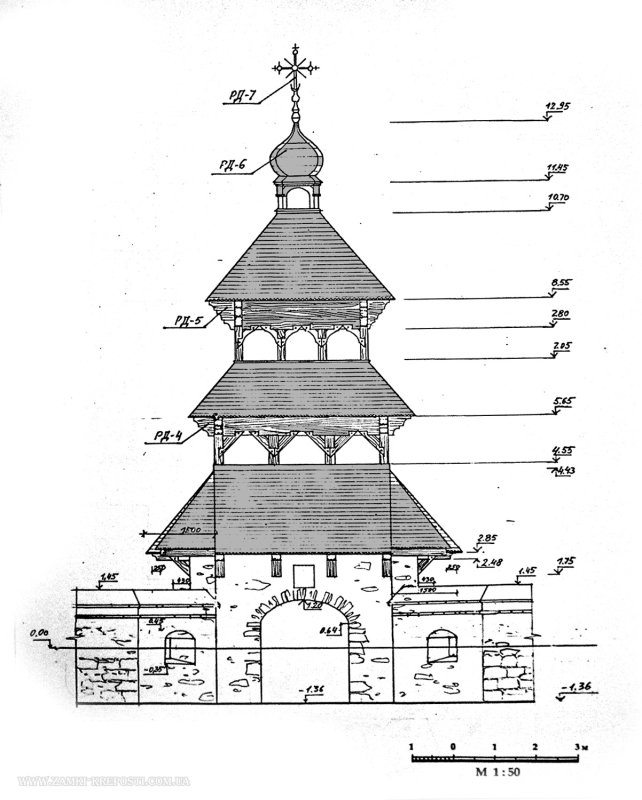

Статьи Ольги Пламеницкой

Ольга Пламеницкая опубликовала две статьи о церкви, которые интересны в рамках данной темы, поскольку там можно найти ответы на некоторые вопросы о том, на какой именно почве сформировались некоторые из авторских выводов. По сути это не две разные статьи, а две версии одной и той же публикации, отличающиеся в мелочах, но эти мелочи также важны, и потому если вам интересна эта тема, то рекомендую ознакомиться с обеими публикациями.Статья №1: Церква-донжон в Сутківцях (До питання типології середньовічного оборонного будівництва Поділля) // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці, № 15. Київ, 2008. С. 155-169.

Её в Сети вроде бы нет, так что приведу её здесь целиком:

ЦитатаЦерква-донжон в Сутківцях (до питання типології середньовічного оборонного будівництва Поділля)

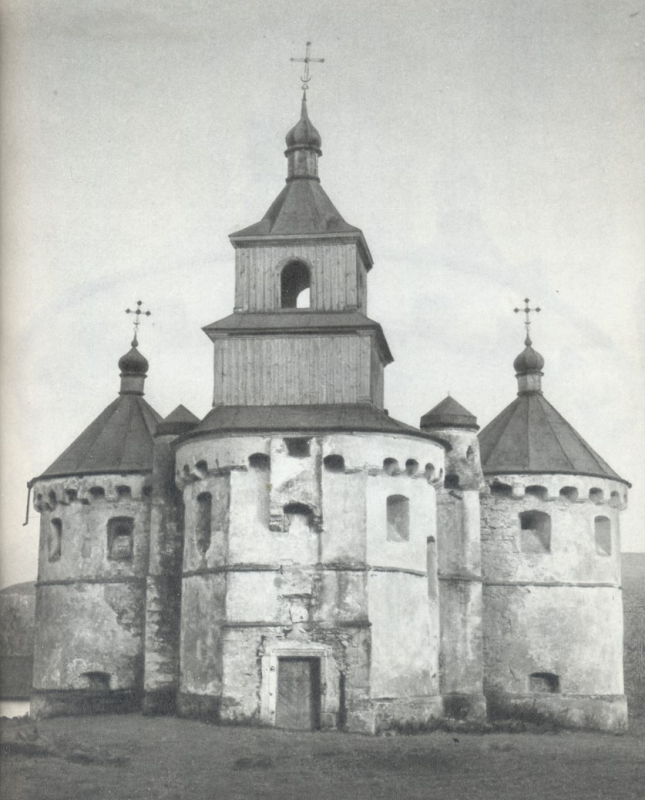

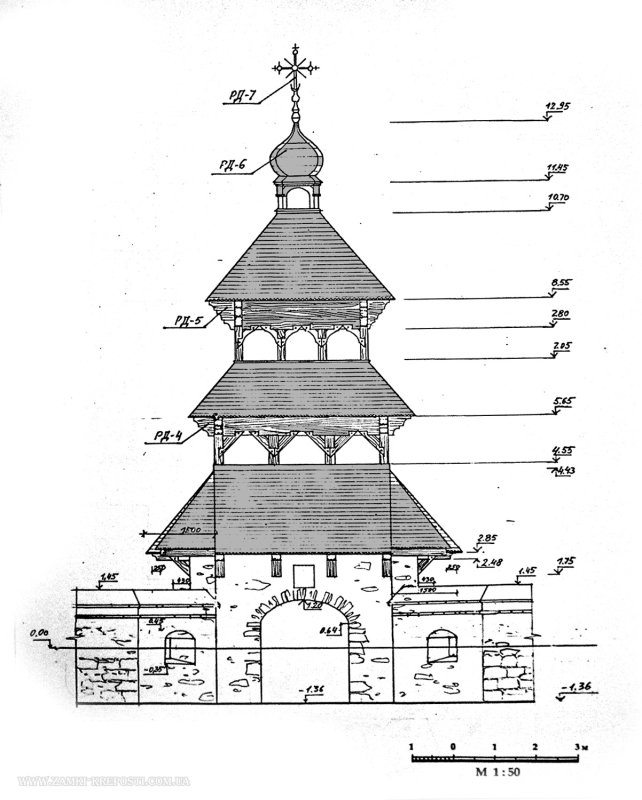

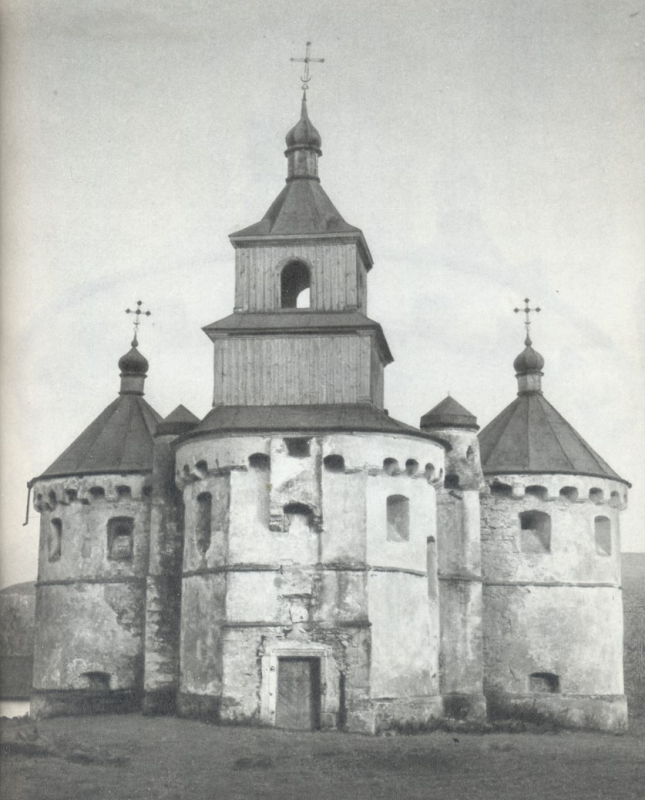

Покровська церква у с. Сутківцях увійшла до багатьох видань з історії архітектури як "церква-твердиня" – єдиний в Україні мурований тетраконховий храм, пристосований до оборони.

Село Сутківці, відоме за історичними джерелами з початку ХV ст., знаходиться на Поділлі, над лівобережним допливом Дністра р. Ушицею, поблизу історичного Кучманського шляху, яким в ХV–ХVІІ ст. просувалися військові татарські загони. На півночі подільського регіону, на межі з Волинню, майже рівнобіжно до Кучманського, проходив Чорний шлях. Обидва шляхи, огинаючи з півночі та півдня велике Амадоцьке озеро, яке до ХVІ ст. знаходилося у верхів’ях Південного Бугу [1], сходились у межах теперішньої Тернопільщини, прямуючи на Львів. З півдня Поділля обмежував третій шлях (Волошський або Золотий), що проходив правим берегом Дністра в напрямі на Галич і далі, на Львів [2]. Трасування цих шляхів істотним чином вплинуло на формування пізньосередньовічної оборонної системи Поділля. Фортифікації на цих шляхах поставали, виходячи з засад стратегії та тактики оборони. Стратегічні засади оборони краю визначали локалізацію і структуру мережі укріплених поселень Поділля, виходячи з його топографії та гідрографії, яка з середньовічних часів значно змінилася [3]. Тактичні засади зумовлювали організацію оборони конкретних поселень, виходячи з їх мікротопографії.

Перша писемна згадка, що має відношення до Сутківців, датується 1407 р. В цьому році польський король Владислав Ягелло дав своєму васалові Хотькові Кроату містечко Ярмолинці, в околицях якого знаходяться Сутківці. 1447 р. син Кроата Олено (Олександр) збудував в Ярмолинцях регулярний в плані замок, котрий в містечку був вже другим. При розділі спадщини між синами Олехна перший, Дахно, отримав Ярмолинці, другий, Федір – Сутківці [4]. Назва села – Сутківці – уже сама в собі містить топографічну характеристику давнього поселення. Слово "сутки" означає вузький прохід, проміжок між двома будівлями чи парканами, вузький коридор чи провулок [5]. Приміром, у вірменських актах Кам’янця-Подільського ХVІ ст. так називали прохід між сусідніми міськими садибами [6]. У Сутківцях топографічна ситуація цілком відповідає етимології назви. В межах південної частини села р. Ушиця підковою охоплює два миси, розділені долиною потічка, що впадає в Ушицю. На кінцях мисів знаходяться церква та замок, фланкуючи долину, в якій, за подільською традицією, під прикриттям пагорбів, розміщувалося поселення. Взаємне розташування церкви та замку та невелика відстань між ними свідчать про те, що вони становили єдиний оборонний комплекс, призначений для захисту поселення, укритого від ворога в "сутках".

Замку в Сутківцях присвячено наукову розвідку, що висвятлює його будівельну біографію – починаючи від мисового городища ХІV ст. і завершуючи регулярним в плані укріпленням з наріжними баштами-пунтоне [7]. Що стосується оборонної Покровської церкви, то інформація історико-літературних та архівних джерел виявляє розбіжності. Разом з тим проведені в останні роки архітектурно-археологічні дослідження виявили низку її особливостей і значно змінили уявлення про будівельну еволюцію пам’ятки.

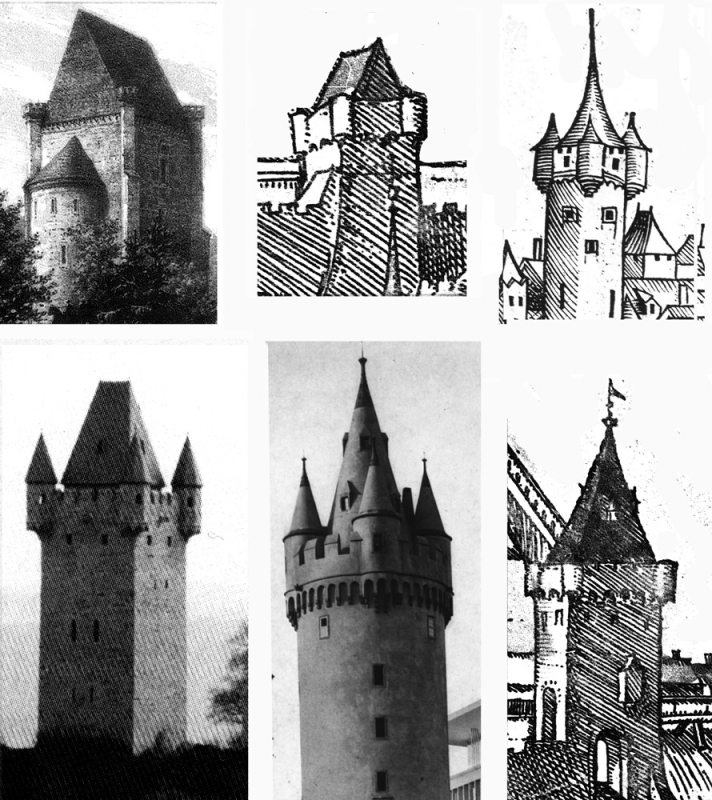

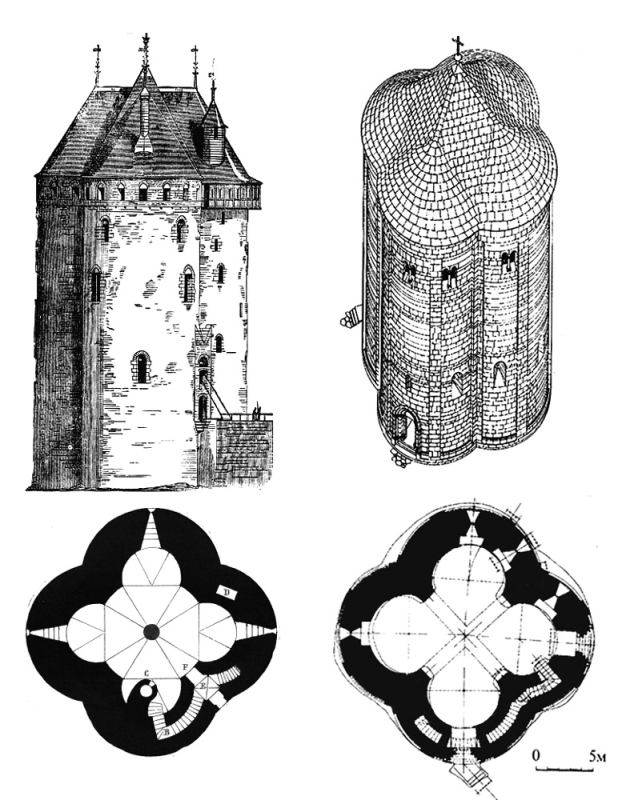

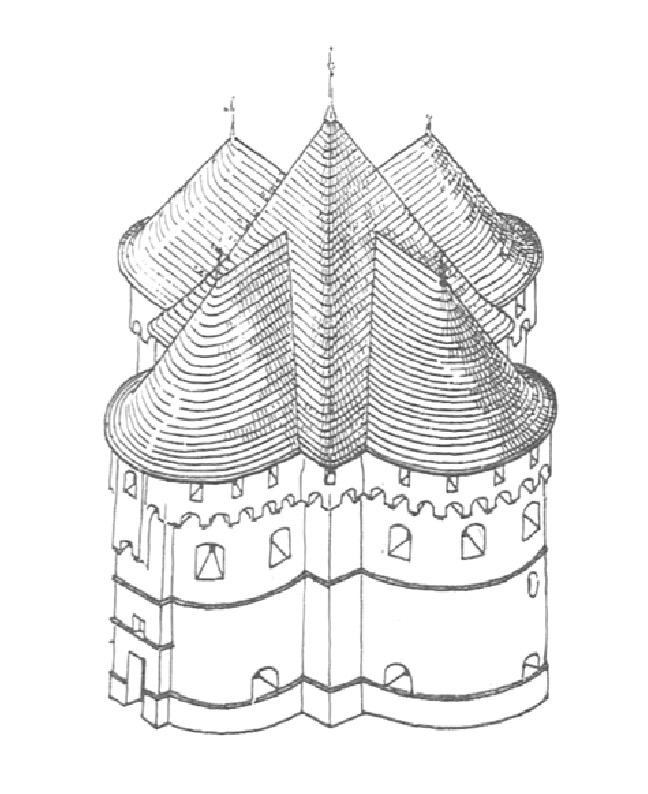

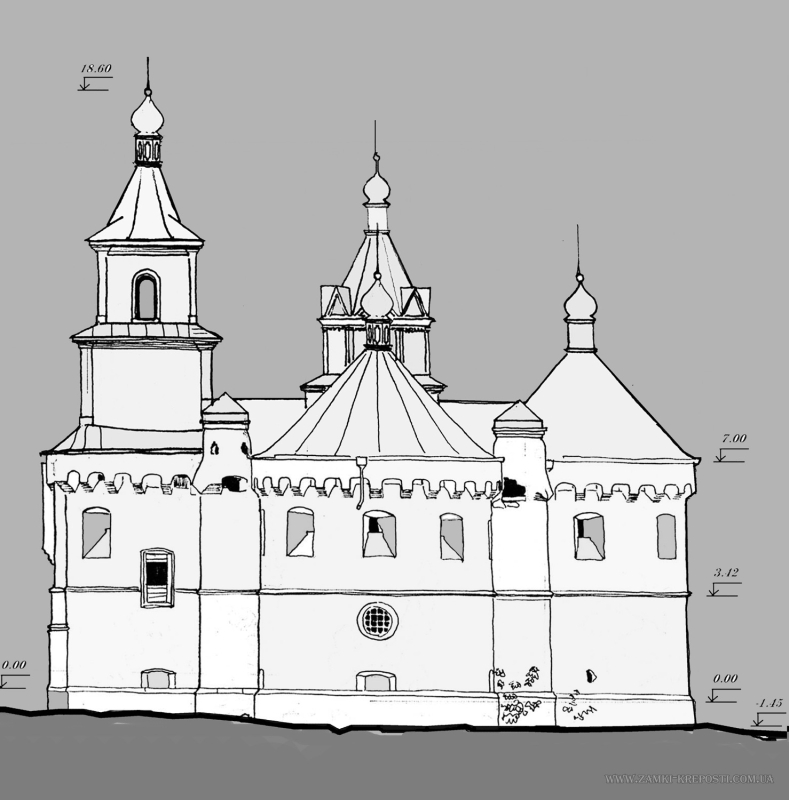

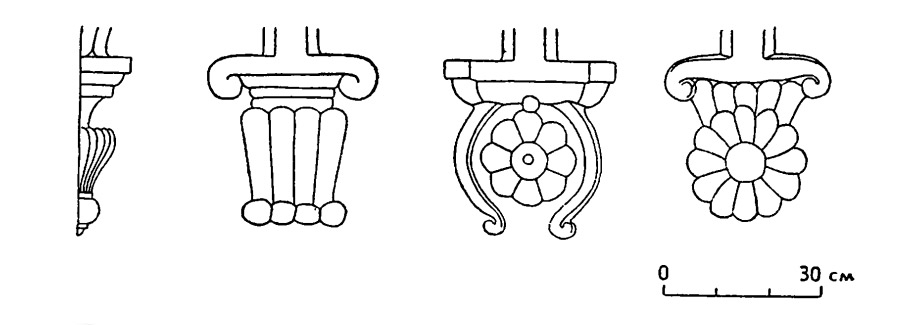

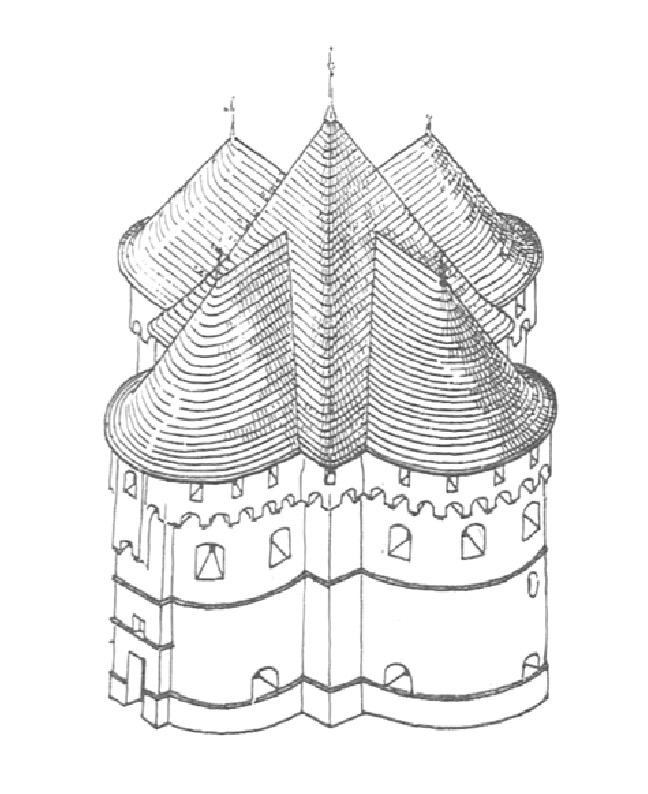

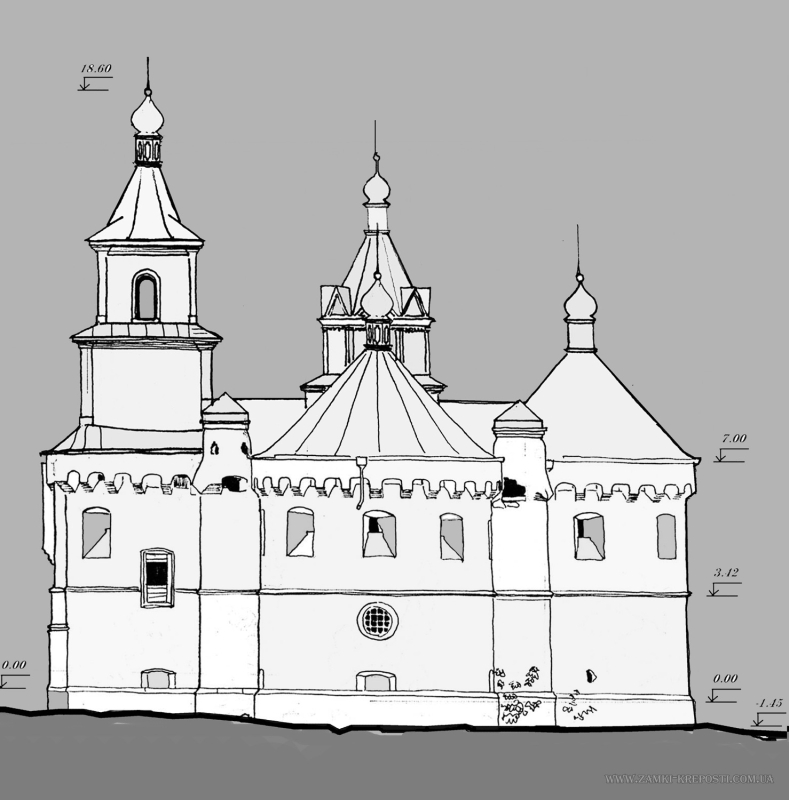

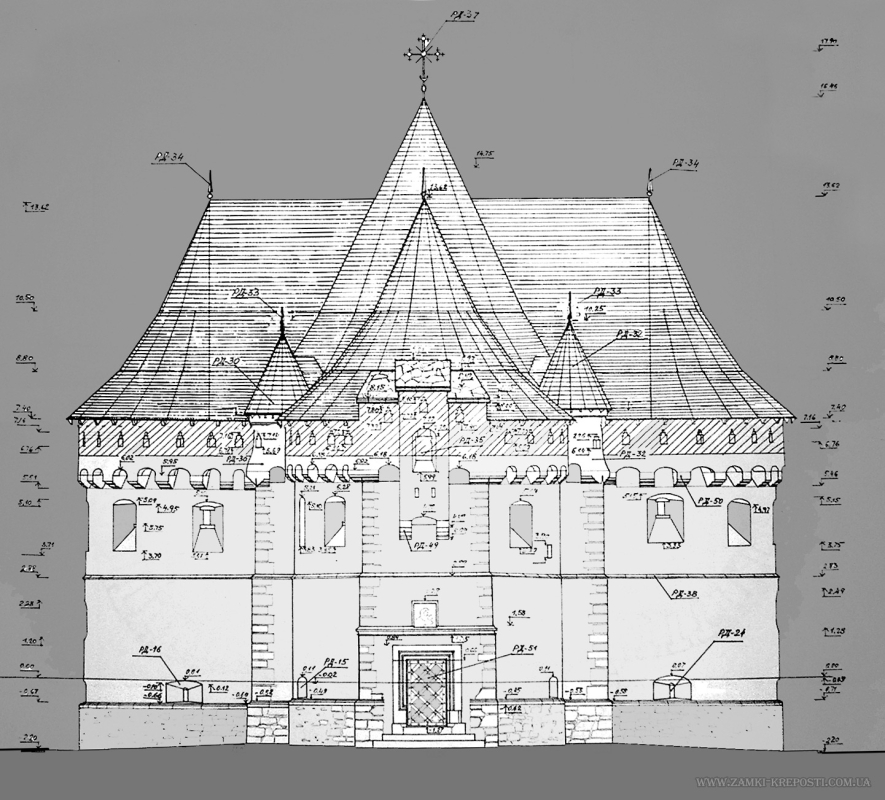

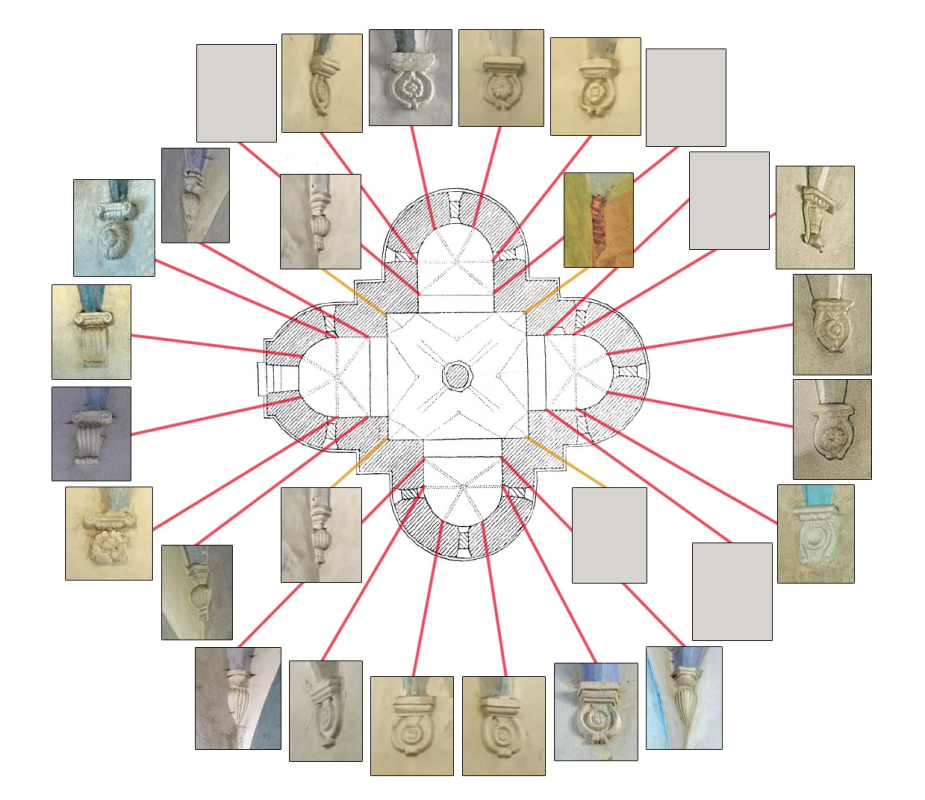

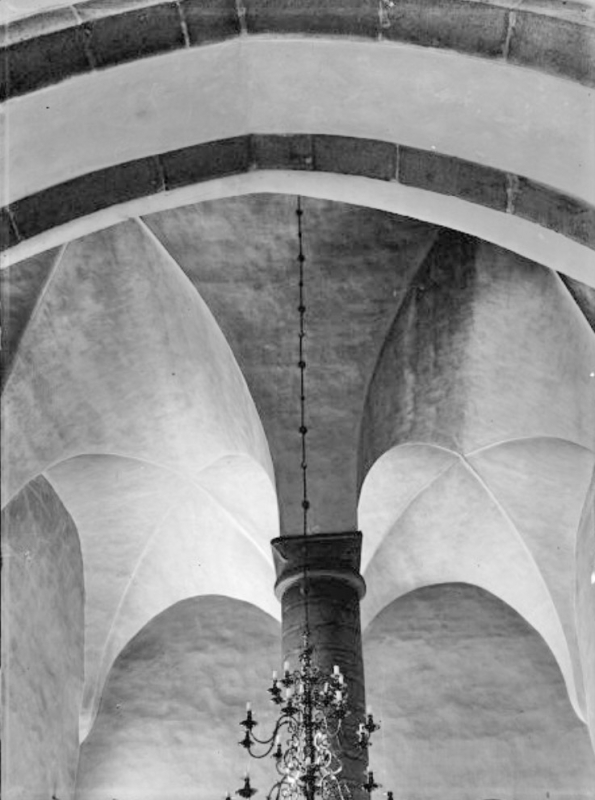

Покровська церква збудована з каменя-вапняку на плані квадрифолію з чотирма напівкруглими об’ємами, розташованими навколо масивного двоярусного четверика і перекритими конхами. Склепіння конхи над апсидою зроблене з каменя (з місцевими ремонтами цеглою-пальцівкою), склепіння решти конх та центрального четверика – виключно з цегли-пальцівки. Унікальна серед українських храмів система склепінь четверика опирається на центральний стовп. Лапідарний двоярусний об’єм квадрифолію увінчує по периметру парапет з бійницями-машикулями (іл. 1). І.Могитич відносить появу церкви-твердині до кін. ХІІІ – початку ХІV ст. [8]. Г.Логвин, солідаризуючись з Є.Сіцінським та А.Некрасовим, датує храм ХV ст. [9]. О.Чоловський відносить його до ХVІ ст. [10], І. Грабар – до ХVІ – поч. ХVІІ ст. [11]. Є.Пламеницька в 1970-1980-ті рр., здійснивши ґрунтовні дослідження храму, встановила різночасовість будівництва центрального четверика з апсидою та трьох півкруглих об’ємів та передатувала перший будівельний етап ХІV ст. [12], а згодом кінцем ХІІІ ст. Вона також запропонувала концептуально відмінну від загальноприйнятої будівельну історію храму. На жаль, дослідниця не встигла опублікувати матеріали досліджень; конспективний їх виклад було опубліковано автором цих рядків [13]. Щодо функціонально-типологічних прототипів Покровської церкви дослідники мають різні погляди. Священик Й.Стрельбицький зазначав, що поява цієї споруди як "фортеці" була пов’язана з періодом татарських набігів, і що згодом ця фортеця перетворилася на церкву [14]. Г.Логвин розглядав церкву як високохудожній зразок оборонного храму [15]. І.Могитич проводив типологічну паралель з квадрифолієм у Побережжі під Галичем і мотивував її появу потребою оборони від татарських набігів [16]. Й.Стржиговський та М.Драган пов’язували тип храму з вірменськими впливами [17], а Є.Сіцинський, не заперечуючи його вірменського походження, вважав, що на Україну він потрапив із заходу. В.Вечерський, ґрунтуючись на дослідженнях Є.Пламеницької, виключає сутковецький храм з типологічного ряду тетраконхів [18]. Ю.Диба розглядає церкву в колі аналогів храмів-ротонд [19]. С.Боньковська шукає паралелі сутковецького тетраконху в місцевому храмобудівництві, а також у каплицях-ротондах ХІ – ХІІІ ст. Угорщини та Польщі, однак робить хибний, як покажемо далі, висновок, що "у національному храмобудівництві утверджується започатковане сутківецькою церквою-твердинею знамените українське "п’ятиглавіє" (п’ятивершя)" [20].