-

Публикаций

4,800 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Дней в лидерах

606

Сообщения, опубликованные пользователем Filin

-

-

Макет башни Рожанка Каменец-Подольской крепости

Автор проекта: Евгения Пламеницкая

Макет выполнил: Павел Крисоченко

Масштаб: 1/50

Материал: акварельная бумага

Время создания: конец 1970-х годов

Местонахождение: закрытые фонды Каменец-Подольского исторического музея

Макет был создан в рамках проекта восстановления завершения на Рожанке. С его помощью проверяли оптическое восприятие преображённой башни и только после изучения макета появились рабочие чертежи проекта. С разных точек было сделано множество фотографий. Вот часть из них:

Фото предоставлены Ольгой Пламеницкой.

Деталировка макета приятно радует глаз: гонт, плита с надписью, обрамление окон, порталы, двери. Особенно впечатлили боевые ставни, которых, к сожалению, сейчас у башни нет, как и ряда узких бойниц между окнами верхнего яруса.

В наши дни макет пылится в фондах:

30 лет назад с макетчиками Каменцу везло чаще, чем в наши дни.

Рожанка в реальности:

-

1

1

-

-

В отчёте о посещении замка Монтефиоре Конка (Италия) увидел такой вот мостик над местом раскопок:

А вот фрагмент аутентичной черепичной кровли, накрытый защитным колпаком: -

Этот квадрат по размерам тянет на бастион. На месте нужно посмотреть, что там и как. Потенциальный вал выгляди подозрительно из-за своей длины - он тянется чуть ли не до самой дороги, а это около 150 метров... В Касперовцах, наверное, был небольшой замок, который можно было поместить в квадрат 100х100 метров. Во всяком случае, это типичные параметры типичного регулярного замка того времени )

К сожалению, непонятно, когда его построили, и был ли он башенным или бастионным, потому пока даже толком непонятно, что именно нужно искать и какого размера был объект.

-

Обсуждение, касающееся карты, перенёс в тему Каменец-Подольский: планы 18 века

-

Можно предполагать, что эта "любовь" не обошла и интерьер памятника, наверняка, его и расписать уже успели

Статья, приведённая выше, упоминает росписи, датированные 18-м веком. Возможно, в Касперовцах повторилась история Петропавловской церкви (Каменец-Подольский), росписи которой долго реставрировали, но в итоге община, заполучив сооружение, их предпочла замазать…

-

rbrechko, интересные соображения ) Нужно будет на месте проверить.

Я сам о замке узнал только из упомянутой выше статьи "Церква св. Георгія в с. Касперівці Тернопільської області" (её когда-то у себя опубликовал tolik-fort), но я и до знакомства с упомянутой статьёй думал, нет ли в Касперовцах какого-то укрепления, а все потому что выше и ниже вдоль русла Серета кучно расположен плотный пучок всяких форпостов. Это видно на единственной карте области, которой я смог украсить сайт )

Ирина Пустынникова на своей страничке Касперовцев также размышляла об этом: «Думаю, без фортеці тут свого часу не обійшлося: дуже вже проситься гора над старим храмом стати фундаментом неприступним стінам і високим баштам. Та фортеці немає. Є храм. Зате - справжній!».

Хотя Ирина, да и не только она, искала замок на возвышенности.

-

Обсуждается этот объект: замок в селе Касперовцы

В наши дни поклонникам старинной архитектуры это село, в основном, известно благодаря оборонной церкви Св. Георгия. Но, вероятно, это было не единственное укрепление, которым могло похвастаться село. Здесь был ещё и замок, правда, непонятно, где именно он находилсяи что собой представлял. Собственно, это и хочется выяснить.Начнём с краткой истории села. «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego» (3-й том, стр. 895):

ОригиналСловарь сообщает об основании города под названием Лутомирск, название которого чуть позже сменилось на Касперовцы. В 1786 году у этого поселения ещё был статус города. Упоминаний замка нет.

«Тернопільський енциклопедичний словник» (том 2, стр. 48-49) о селе рассказывает чуть больше:

РаскрытьКасперівці - село у Заліщицькому районі. Центр сільради, якій підпорядк. с. Лисичники (кстати, там есть интересное городище - Filin). Розташ. на берегах р. Серет та її притоки Тупи, за 12 км від райцентру і найбл. залізн. ст. Заліщики. Насел. 1100 осіб (2003). Перша писемна згадка - 1469. Геогр. розташування на чумац. шляху сприяло екон. розвитку. 1619 король Сигізмунд III надав Я. Лутомірському привілей на заснування у частині с. Касперівці "За Серетом" міста, що мало назив. Лутомірськом. Часті турецько-татар. напади призвели до його занепаду. Від 1641 Лутомірськ став містечком Касперівці, а після 1786 втратив міськ. статус. 19 ст. К. належали графам Дуніним-Борковським. 1905-14 щопонеділка були торги (продавали худобу і свині). 1914 в К. відбулося районове свято на честь 100-річчя від дня народження Т. Шевченка. Діяли т-ва "Просвіта", "Січ", "Луг", "Союз українок", "Рідна школа", "Сільський господар", "Відродження", кооператива. 1963 побл. К. на р. Серет введено в дію ГЕС. 7 травня 1967 повінь затопила частину села, т. зв. Горидолину, були люд. жертви. С церкви св. Георгія (17 ст., мур.) та св. Параскевії (1772, мур.), руїни римо-катол. каплиці (1910), збереглася вапняк, брила із видовбаним зображенням св. Онуфрія (18 ст.) (место на карте - Filin). Спорудж. пам'ятники полеглим у нім.-рад. війні воїнам-односельцям (1967). Т. Шевченку (1991; скульп. С. Бродовий), встанов. пам'ят. хрести на честь скасування панщини та проголошення незалежності України, насип, символ, могила Борцям за волю України (1994). Діють ЗОНІ 1-3 ступ., Буд. нар. творчості, б-ка, ФАП, буд. рибалки, база відпочинку "Росинка", ТО В "Заповіт", фермер, госп-во, 2 торг, заклади. Па тер. К. виявлені археол. пам'ятки піз. палеоліту, трипіл., гава-голіград., липицької, слов'ян., давньорус. культур, пізньо-феод. періоду, скарб рим. монет.В. Олійник

Как видим, и здесь нет упоминания замка. Зато есть другие интересные детали. Так, например, становится понятно, что уже в 1469 году Касперовцы существовали. Попытка основать в районе села город Лутомирск также упоминается. На преемственности названия, локализации города и т.п. остановимся чуть ниже.

Как видно, процитированные исторические справки замок вниманием обделили. Но о нём есть беглое упоминание в статье "Церква св. Георгія в с. Касперівці Тернопільської області" (смотреть). В частности, там значится: «Ниже по течению реки от последней [церкви Св. Георгия] существовал замок, разобранный в послевоенное время». Как видим, автор не только указал, в каком направлении стоит искать замок, но и отметил, что он (или то, что было построено на его месте?) был разобран не так давно – после Второй Мировой войны.

Информация о замке, разобранном лет 50 назад, конечно напрягает. Во-первых, если было что разбирать, значит на замчище находились каменные или кирпичные строения, потому подумалось, а разбирали ли замок? Быть может разбирали то, что на его месте было построено в более позднее время? Во-вторых, дело было каких-то 50 лет назад, потому странно, что так мало упоминаний замка, я уж не говорю о его описаниях, планах, схемах и т.п.

Также в статье указано, что село находится на правом берегу реки, а вот "городок" - это уже левый берег. Следовательно, село, которое упоминалось ещё в 15 веке, изначально находилось на правом берегу реки, а в 1-ой половине 17 века "выплеснулось" на левый берег. Проект "Лутомирск", испытав влияние татар, провалился довольно быстро, и уже через несколько десятилетий правый и левый берег объединились в один городок под названием Касперовцы.

Можно предположить, что появление замка, о котором упомянули авторы статьи, связано с основанием города Лутомирска. Например, строительство каменной оборонной церкви Св. Георгия авторы связывают именно с периодом формирования Лутомирска.

Авторы статьи предлагают нам поискать замок чуть ниже по течению реки относительно упомянутой церкви. Здесь стоит взглянуть на карту Касперовцев:

А ещё лучше на карту с рельефом. Видно, что село расположено на реке Серет (чуть южнее села Серет впадает в Днестр) и Тупы (приток Серета):

Как видим, село в низине, в долине рек. И замок нам предлагают искать в низине (не самое удачное место для укрепления, как по мне), ниже церкви по течению реки, т.е. (если ничего не путаю), на южной окраине села:

Кружком на карте отмечена церковь Св. Георгия, прямоугольником – место, где, как я понял из слов статьи, нужно искать замчище.

Пока по теме всё. Может кто-то из местных краеведов в тему заглянет и расскажет что-то интересное о замке, может новые статьи всплывут, или же на кого-то из форумчан снизойдёт озарение.

-

Несколько парков (или мини-парков) миниатюр в Украине уже есть - в Киеве, во Львове, в Крыму (кстати, автор статьи только о подобном парке в Крыму слышал)... теперь вот новость о создании парка в Хмельницкой области.

Зменшені копії визначних історичних та архітектурних пам'яток області, зокрема Стара фортеця Кам'янця-Подільського, буде представлена в парку мініатюр «Все Поділля». Комплекс планують створити в Лісових Гринівцях - історичному урочищі Камінь. Для чого було виділено майже 11 гектарів землі. Про це повідомляє http://ye.ua.В Україні таким парком може похвалитися лише Крим. Проте організатори проекту мають на меті збудувати у Хмельницькому цілий історичний комплекс. Здати готовий об'єкт планується вже у 2015 році, а на будівництво витратити приблизно 1 млн. 920 тис. грн.

Парк мініатюр - перший пілотний проект регіонального розвитку Хмельниччини у рамках виконання плану реалізації стратегії регіонального розвитку області на 2011-2020 роки. Його план передбачає також встановлення старовинних помешкань тих часів від кожного району в реальному масштабі. Планується зведення гончарні, кінного іподрому, козацької Січі, церкви, різноманітних майстерень та навчальних центрів бойового козацького мистецтва.

Більшість коштів планується отримати від представників Євросоюзу, які зацікавлені у цьому проекті. Проте європейці можуть внести у проект свої інвестиції, лише за умови дотацій від селищних рад, міської та обласної адміністрацій, громадських організацій, установ, які відповідають за історичну, етнічну та культурну спадщину нашої області.

Пока выглядит всё стрёмно. За пару лет хотят 11 гектаров заполнить макетами достопримечательностей и какими-то реконструированными жилищами. Хотят вложиться в 1,9 млн грн. Да ещё и строят всё это к югу от Хмельницкого в селе Лесовые Гриневцы, о котором я, например, до появления новости никогда не слышал...

-

Статья по теме. Её автором, кстати, был тот самый С. Юрченко, по проекту которого была проведена реставрация церкви. Она, кстати, в своё время была так сказать образцовой, её автор за проделанную работу даже получил Государственную премию. Судя по всему, в Касперовцах решили, что могут провести даже ещё более образцовую реставрацию, чтобы даже С. Юрченко и многие другие обзавидовались.

А.Шамраєва, С.Юрченко. Церква св. Георгія в с. Касперівці Тернопільської області // З історії української реставрації. – К.: Українознавство, 1996. – С. 252-254.

Статьёй поделилась Ольга Пламеницкая, за что ей большое спасибо!

-

-

Ещё парочка акварелей Свиржского замка авторства Евгении Пламеницкой.

-

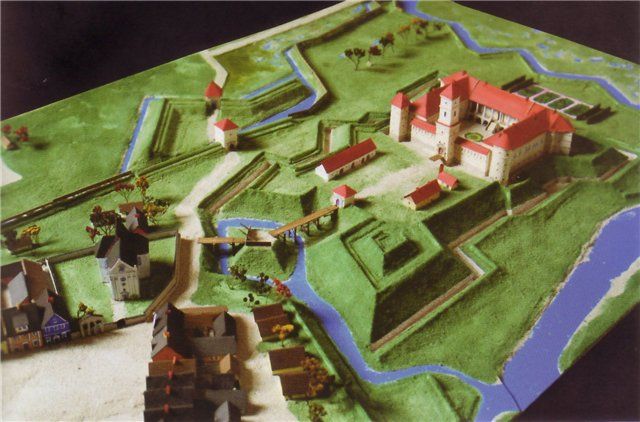

А вот этот макет, насколько я знаю, создавался для отеля/туристического комплекса «Фортеця гетьманів», который планировали возвести рядом с Хотинской крепостью, но, к счастью, строительство этого монстра было остановлено и сейчас там замороженная стройплощадка. Где сейчас этот макет прописался, я не знаю. Нормальных фото в нормальном количестве не встречал.

Вид не феерический. Судя по стилю, делали те же ребята, которые занимались макетом Хотинской крепости, который также должен был украшать «Фортецю гетьманів».

-

Судя по новости, это мини-макет крепости авторства Игоря Качора:

Других фото в Сети не нашёл, из чего можно сделать вывод, что в открытом доступе макета нет.

-

ИсточникВиготовлені автором макети і панорами експонуються: у Музеї Русалки Дністрової (Львів) - макет церкви св. Духа, у Підгорецькому замку - дві панорами Пліснеська, у Золочівському замку - макет львівського Високого замку та панорама замку і Золочева кінця XVII ст., у Львівській галереї мистецтв - три панорами Львова (княжого, готичного та середини XVIII ст.). З липня 2009 розпочав виготовлення макетів замків у масштабі 1:50 для експозиції під відкритим небом біля палацу Потоцьких Львівської галереї мистецтв.Хм... есть не один, а два макета Плиснеска? И оба экспонируются (или экспонировались?) в Подгорецком замке?

-

По теме макета, фото которого показал выше, нашёл старую новость:

Источник25 червня 2011

Макет Старої фортеці повезуть до столиці

В березні наступного року в столиці нашої держави на території парку «Київ в мініатюрі» буде розміщено макет нашого Старого замку.

Творча група макетної майстерні, завдяки новітнім технологіям та сучасному обладнанню створить неповторну міні копію нашої візитної карти міста.

На цій неділі в Кам’янці-Подільському перебував арт-директор макетної майстерні Олександр Ярошенко, який зібрав необхідний матеріал. Сприяли цьому проекту директор історичного музею-заповідника Віктор Травінський та генеральний директор НІАЗ «Кам’янець» Василь Фенцур.

Читаешь и восторгаешься масштабом - макетчики едут собирать информацию в Каменец, здесь им помогает высшее руководство заповедника, ведь речь идёт о создании "неповторимой мини копии визитной карточки города" при помощи "новейших технологий" и "современного оборудования".

Дело было летом 2011, как выглядела "неповторимая мини-копия" крепости в начале 2013 году вы видели. За такую визитку и макетчикам, и городским властям должно быть стыдно.

-

Ах какая красота:

Источник15.01.2013

Новій Західній башті знову не пощастило – виділені мільйони забрали назад

Якби до тих номінацій, які пропонуються на «Відзнаку року» додати ще й таку: «Об’єкт, якому найбільше не пощастило у 2012 році», то Нова Західна башта, яка зруйнувалася 1 серпня 2011 року, була б обов’язково серед переможців.

У 2012 року періодично з’являлися повідомлення про те, що з державного бюджету мають надійти кошти на її реконструкцію. Потім повідомили, що кошти у сумі 3 млн. 15 тис. грн таки виділені, Проведено тендер на виконання робіт, визначено переможця. Більше того, фірма приступила до виконання робіт.

Але на початку грудня міська влада заявила, що вона не задоволена темпами виконання робіт, бо виникав ризик того, що кошти не встигнуть освоїти. Навіть була створена спеціальна робоча група, яка мала б це все контролювати. Але вже тоді говорилося, що основною причиною того, що роботи виконуються не надто швидко, є те, що ще у грудні фірма-підрядник не отримала жодної копійки з передбачених мільйонів. Але оптимізм не зникав.

Сьогодні ж, 15 січня, під час чергового брифінгу заступник міського голови Василь Сукач повідомив, що на жаль, реставраційні роботи припинені, жодної копійки з державного бюджету так і не надійшло. Є надія, що ці кошти повторно будуть виділені у 2013 році. Фірма-підрядник встигла освоїти всього 100 тис. грн., про що свідчить акт виконаних робіт.

Як далі будуть розвиватися події, поки не відомо. Ймовірно, міська влада буде добиватися, щоб кошти виділили повторно, бо башту таки треба відновлювати. Але це знову тендери та час…

Наразі основною проблемою є відновлення тимчасового накриття башти, яке було зроблено минулої зими. Коли було розпочато реставрацію, частину його було знято. Для його відновлення потрібно 50 тис. грн., які можливо, будуть виділені з обласного бюджету. Провести такі роботи вкрай необхідно, щоб принаймні не допустити подальше руйнування ї так багатостраждальної башти.

Детали:

- Реставрация остановлена. Эта новость вызывает смешанные чувства. С одной стороны плохо, с другой стороны уродовать башню перестали.

- Подрядчик успел освоить только 100 тысяч, хотя в новости от 4 декабря сообщалось: "Підприємство вже вклало 800 тис. грн. власних коштів, тому чекає надходження з бюджету, щоб задіяти більшу кількість робітників". Как эти данные сопоставляются?

- В такой ситуации действительно нужно будет проводить новый тендер?

- С крышей интересно получилось - разобрали, теперь 50 тысяч нужно, чтобы её снова привести в порядок.

-

1

1

- Реставрация остановлена. Эта новость вызывает смешанные чувства. С одной стороны плохо, с другой стороны уродовать башню перестали.

-

Обсуждается этот объект: Церковь Святого Георгия в селе Касперовцы

Хочется пообщаться на тему того, как можно изуродовать архаическую церковь. Общины верующих, кажется, в этом деле весьма преуспевают. Хуже них с церквями обращались только в период советской власти, когда храмы превращали то в склады, то в клубы, то в кинотеатры.

Начнём с того, что в 1980-х годах от церкви так и веяло архаикой:

Фото Ольги Пламеницкой, 1980 год.Благодаря грубой крыше, церковь мне напоминает броненосца. При таком сравнении усиливается ощущение того, что на фото мы видим объект, некогда приспособленный к обороне.

И вот в 1990-х (?) церковь пережила реставрацию (архитектор С. Юрченко). Её снабдили гонтовой кровлей, стены побелили...

Фото Ольги Пламеницкой, июнь 2004Конечно, в результате такого обновления, архаический образ потускнел, но это всё же были реставрационные работы, в отличие от того, что последовало далее.

Единственное, что мне непонятно из первого этапа преображения храма – это появление непонятно пристройки-притвора рядом с колокольней:

ИсточникОчевидно, что её не было у старого храма изначально, не было её у церкви и в 1980-х годах. Она появилась только после реставрации. Хочется понять, то ли проект реставрации предусматривал её возведение, то ли после реставрации церковь некоторое время стояла без пристройки, а потом кто-то из местных умельцев незаконно пристроил этот волдырь к колокольне?

Наступили 2000-е. Люди развиваются, умнеют, смотрят в сторону Европы, в общем, есть прогресс. Но только в общине верующих всё развивается по другим законам. В общем, в начале 21 века (в 2005-м или 2006-м году) церковь лишилась гонтовой кровли, вместо которой её облепили жестью. Стоит ли говорить, что дух архаики такого издевательства не перенёс и впал в кому.

В августе 2006 церковь выглядела уже так:

ИсточникОбратите внимание на 2-е фото – даже простую, но приятную для глаз, каменную ограду местные "зодчие-дизайнеры" умудрились изуродовать.

-

Фрагмент книги "Танковый десант" Евгения Бессонова

РаскрытьБои за город Каменец-ПодольскийНа рассвете 25 марта 1944 года мы достигли Каменец-Подольского. Наша рота на трех танках обошла город с запада и вышла к окраинам с юга. Было еще темно. Немцы не ожидали появления советских войск с юга, но когда мы подошли к мосту через реку Смотрич, уже рассвело, и нас обстреляли, хотя и не интенсивно. Мост был завален грузовыми автомашинами и другими предметами. Было сооружено что-то вроде баррикады, в которую был включен даже танк без гусениц. Река Смотрич имеет обрывистые берега высотой до 10 метров, что не позволяло переправить танки на другой берег. Моя же попытка войти в город через мост была остановлена огнем противника. Пулеметный огонь нам вреда не причинил, но снайперы свирепствовали. Я решил не рисковать и не нести напрасных потерь и стал ждать подхода главных сил бригады. Мы заняли домик недалеко от моста и выслали к мосту разведку. Возвратившиеся ребята доложили, что пройти завалы на мосту невозможно и снайперы бьют так, что голову поднять невозможно. Пока мы ждали главные силы бригады, бойцы роты стали осматривать машины, брошенные немцами на берегу при нашем появлении. Большие грузовые автомашины были набиты вещевым немецким имуществом, продовольствием и даже вином разных марок и стран. Продукты и вино были со всей Европы. Бойцы забрали немецкое оружие и боеприпасы к нему, некоторые обмотались лентами с патронами от немецких пулеметов МГ-34, как матросы в Гражданскую войну. Что сделаешь – мальчишки да и только. Многие переобулись в немецкие новые сапоги, а мне офицерские красивые хромовые сапоги не подошли – подъем у меня оказался большой, хотя перемерил я многие, так мне хотелось их иметь. Натащили еды и вина, кубинских сигар в специальном ящичке, сигарет, шоколада, печенья, сдобных хлебцев, рыбных и мясных консервов. Наелись этого добра вволю и курили сигары, сигареты. Сигары были именно кубинские, как у Черчилля.

В полдень подошли главные силы бригады. Меня вызвал комбат Козиенко, там же был и командир танкового полка Столяров. Я доложил обстановку, танкисты тоже доложили, что мост непроходим и охраняется противником, хотя и немногочисленным. Тогда командиры дали указание уйти от моста вправо и постараться найти переправу через реку Смотрич, войти в город и продвигаться к центру. В поддержку дали мне эти же три танка и, конечно, пулеметный взвод Колосова. Связь приказано было держать по танковой рации. Я собрал командиров отделений, отдал приказ на выдвижение, и мы покинули место около моста, двигаясь вдоль русла реки. К нам подошло три танка, рота разместилась на их броне, и мы поехали искать брод или удобное место для спуска к воде и подъема на другой берег. Нашли вроде бы удобное место, переправились на танках на тот берег реки. Танкисты по рации доложили Столярову, что брод найден и что мы вошли на окраину города на противоположном берегу. Но самый верх противоположного берега оказался почти отвесно обложен камнем, на высоту около полутора метров. Танки не смогли преодолеть эту преграду, как ни старались. Это можно было бы назвать противотанковым эскарпом, но на самом деле эту преграду соорудили для укрепления берега от оползня и на случай паводка. Пришлось разбирать эту каменную кладку, чтобы сделать удобный въезд для танков. У танкистов даже лома не оказалось, но все-таки мы смогли кое-как разобрать камни, и один танк преодолел препятствие и ушел в город с десантом пулеметного взвода Колосова. Остальные два танка не смогли перебраться в город. Долго возились, но так ничего и не смогли сделать, а тут возвратился танк, ушедший в город.

Лейтенант Колосов сообщил, что его ранило, да я и сам увидел свежую перевязку. Его танк с десантом обстреляли немцы из пулемета с колокольни церкви, почти в центре города. Кроме того, танк дальше не смог продвинуться, так как улицы были заставлены автомашинами впритык друг к другу. Не только проехать – тяжело было пройти человеку, так плотно стояли брошенные немецкие автомашины с грузом. Позже мы узнали, что эти машины с вещевым имуществом и продовольственными грузами принадлежали тылам крупной немецкой группировки, отступающей на запад. Однако наша бригада перерезала им пути отхода, и они остановились в городе. Машин было очень много, не менее 1000–1500 грузовиков, и чего в них только не было! Повторяю, что таких трофеев я больше не видел. Что интересно, шоферов автомашин не было.

По рации передали указание танкам остаться на месте у реки, а десанту выполнять задачу – продвигаться к железнодорожной станции. Это было повторение ранее отданного устного указания командира батальона. Я с ротой стал продвигаться по городу. Улицы были заставлены автомашинами, в основном большой грузоподъемности: «Маннами», «Опелями» и другими. Немцев же мы не встретили – они убежали при нашем появлении. Вдруг мы услышали артиллерийские залпы и разрывы снарядов в городе. Это била наша бригадная артиллерия. Рота вышла на окраину города, на более высокий берег реки Смотрич, чем противоположный, и перед нами открылась интересная картина. На город шла в атаку наша бригада: все три батальона и танковый полк, точнее, то, что от них осталось после почти месячных боев. Вся эта масса вела огонь: танки, артиллерия дивизиона бригады, минометы и пулеметы. Красиво бригада шла в атаку, но хорошо бы на противника, а не на своих, особенно не на мою роту. Мы кричали, махали шапками, руками (ракет у нас не было), бегали, старались обратить на себя внимание наступающих, но безуспешно, они продолжали наступать в развернутом строю, достигли реки, вброд преодолели ее по пояс в воде (а наша рота на танках перебралась – все остались сухими), поднялись на наш высокий берег и стали наступать на город.

Рота соединилась с батальоном, и не успел я доложить командиру батальона о выполнении его приказа и ранении лейтенанта Колосова, как он меня ошарашил словами: «А ты где был? Что-то я тебя не видел среди наступающих, да еще сухой, не мокрый?» Сначала я его не понял. Потом мне стало обидно. Я вынужден был напомнить Козиенко о поставленной мне и Колосову три часа назад задаче. О выполнении задачи танкисты передали по рации. Комбат ничего не ответил на это, но окружающим офицерам сказал: «Хитер Бессонов, преодолел реку и ноги не замочил».

Вскоре мы вышли на восточную окраину города. Я не ошибся, именно на восточную окраину, ибо наша 4-я танковая армия и другие подвижные соединения фронта совершили бросок с севера на юг и практически отрезали путь к отступлению на запад для большой группы немецких войск восточнее Каменец-Подольского. В городе бригада и ряд других частей перешли к обороне с целью сдержать и не допустить прорыва через город отступающих с востока немцев по хорошим дорогам с выходом на запад и на юг к Днестру, а направить их по залитым грязью грунтовым дорогам.

Как потом выяснилось, сплошного кольца окружения фронту создать не удалось. Из-за значительных потерь в личном составе и технике действующим войскам 1-го Украинского фронта не хватило сил. Это было видно на примере нашего 1-го мотострелкового батальона и других частей 49-й механизированной бригады – мы понесли в тот период невосполнимые потери в людях. Да и погода подвела.

К утру 26 марта 1944 года г. Каменец-Подольский был полностью освобожден от противника. На радостях как-то само собой получилось, что был организован ужин из трофейных закусок и вин. Выставив сторожевые посты, мы собрались в свободном от жителей доме, где всю ночь отмечали победу. Я не очень любил застолья на фронте – поел, немного выпил и пошел проверять посты, где обнаружил, что один расчет пулемета убит. Шел плотный снег, и следы бежавших из города немцев отчетливо были видны. Я поднял несколько отдыхающих солдат, мы пробежали по следам, оставленным на снегу немцами, но, не догнав, вернулись. Усилив посты, я приказал никого близко не подпускать и открывать огонь по любому человеку или даже силуэту, еле видимому в метели. Солдаты честно выполнили указания и открывали огонь по любому силуэту. К утру все успокоилось, передвижение немцев из города прекратилось.

К утру, кроме сторожевых постов, все спали крепким сном. Усталость накопилась за время непрерывных боев днем и ночью, когда мы спали урывками по нескольку часов в сутки, а то вообще не спали, засыпая в буквальном смысле на ходу.

Наутро мы заняли оборону за городом, в поле перед оврагом. Слева были сельские домики – там оборудовала позицию минометная рота батальона. Дальше была третья рота, в которой осталось 10–15 бойцов во главе с командиром взвода младшим лейтенантом Алексеем Беляковым. Во второй роте осталось тоже не более 15 человек, во главе с командиром взвода лейтенантом Николаем Чернышовым. В нашей роте, которой теперь командовал я, осталось не менее 30 бойцов, почти столько же, сколько было в двух других ротах. Однако командир батальона капитан Козиенко, начальник штаба батальона капитан Белан и заместитель командира батальона по политической части капитан Герштейн решили объединить нашу первую роту со второй. Комбат вызвал меня и объявил об этом решении и о назначении командиром объединенной роты Чернышова – командира взвода 2-й роты. Сам же я предполагал, что останусь командиром своей роты, в ней было личного состава больше, чем во 2-й и в 3-й ротах, вместе взятых. Кроме того, фактически я руководил ротой почти все последние бои, получая указания от командира батальона. Высказав свое неудовольствие, я попросил оставить меня командиром нашей роты и не объединять ее со 2-й ротой, а объединить вторую роту с третьей, оставив лейтенанта Чернышова ее командиром. Мои доводы, однако, не были приняты во внимание, и приказание осталось в силе. Пришлось мне подчиниться этому распоряжению – в армии спорить не положено, правильный приказ или опрометчивый, но выполнять его надо, особенно на фронте. Что поделаешь, начальству виднее, на то оно и начальство! Так неудачно закончилась моя первая и не последняя попытка продвижения по службе.

Наша объединенная рота окопалась на окраине города Каменец-Подольский неудачно, на открытом месте перед оврагом, или, вернее, лощиной. Противоположный скат лощины был выше, и наша позиция хорошо оттуда просматривалась. В то же время несколько позади нашей позиции была удобная для обороны естественная насыпь. Я и предлагал там окопаться, но меня никто не послушал. Солдаты вырыли окопы, выложив на бруствер окопа свое оружие, патронов к которому не было, а рядом положили немецкое оружие с патронами, две-три немецкие гранаты. У каждого было по одной или две бутылки с вином для обогрева. Сильных морозов не было, но жить при нулевой температуре днем и ночью, изо дня в день, под дождем или снегом, очень неприятно. От холода пробирает дрожь. За насыпью было бы куда удобнее, можно было хотя бы костер разжечь, но и тут солдаты вышли из положения, накрыв окопы трофейными плащ-накидками и одеялами. Я тоже имел одеяла и ночью накрывал ими свой окоп – в окопе до удивления хорошо сохранялось тепло. Окоп для себя я рыл сам или совместно с ординарцем. Малую саперную лопатку носили все солдаты и многие младшие офицеры, в том числе и я. Солдаты носили лопатку в чехле, который надевали на поясной ремень, а у меня лопатка была немецкая, складная, и носил я ее только в руке. Так и проносил ее почти до конца войны.

Противогазов у нас не было, они только мешали в бою, особенно танковому десанту. Каску я тоже не носил, да и многие солдаты ее не носили – она была тяжелая и в бою соскальзывала на лицо. Немецкое оружие: автоматы, карабины, винтовки, пулеметы – мы взяли при обороне Каменец-Подольского вынужденно – для своего оружия не было патронов. Так до конца операции некоторые бойцы и носили два вида оружия: свое и немецкое, пока не получили боеприпасы к своему оружию. Немцы пытались сбрасывать своим парашюты с боеприпасами и иногда с продуктами. Два таких парашюта с боеприпасами попали к нам, и их полотнища взял старшина роты Братченко, чтобы можно было потом обменять в деревнях на сало и самогон. Деревенские шили из этого материала блузки и платья.

Обычно ночью я спал мало, проверял часовых-наблюдателей, особенно во второй половине ночи – а вдруг наблюдатели или вздремнули, или просмотрели действия немцев, не обратили внимания, да мало ли что может быть? Обязательный обход позиции ночью вошел у меня в привычку, да и солдаты знали о моих ночных осмотрах, и им было спокойнее, что командир не спит.

В обороне мы простояли несколько дней. В один из дней появились немцы, но роту не атаковали, а захватили несколько хат метрах в 100 левее наших позиций. Из хат они стали вести по нам огонь, в основном винтовочный, причем даже по отдельным бойцам. Интересно, что немцы подошли скрытно и, видимо, появились перед нами еще вечером или ночью, а мы обнаружили их только утром. Этого я всегда боялся – проспать противника. Но, скорее всего, это была просто разведка, они искали путь на запад и хорошие дороги, по которым могли бы проехать автомашины. Мы тоже ответили им из всего оружия, благо патронов было много, не надо было их экономить. Из-за этой экономии давно не стреляли от души по противнику. Немцы прекратили вести огонь, и мы тоже. Зато нам был слышен сильный огонь в расположении 3-й роты (которая теперь была 2-й) и минометной роты батальона.

В этом бою был тяжело ранен командир взвода минометной роты лейтенант Новожилов. Немцы уже были готовы захватить минометы, и тогда Новожилов приказал подчиненным отойти с минометами на другую позицию, а сам остался прикрывать их отход из пулемета, который минометчики имели на всякий случай. Немцы подожгли дом, откуда вел огонь Новожилов, но он продолжал стрелять до тех пор, пока не сгорел в этом доме. Так 28 марта 1944 года погиб лейтенант Сергей Васильевич Новожилов, веселый и бравый офицер двадцати лет от роду, пожертвовавший своей жизнью для спасения бойцов минометной роты. Немцы после гибели Сергея дальше не пошли и даже, наоборот, оставили 2–3 хаты недалеко от сожженного дома. Левый фланг роты нам пришлось повернуть лицом к противнику, чтобы держать его под огнем, и во время этого передвижения меня немцы чуть не «ухлопали» – пуля ободрала на боку кожу. Видимо, немец стрелял разрывной пулей, потому что на коже, на правом боку, еще долго оставалось черное пятно.

В один из дней конца марта 1944-го в Каменец-Подольском пошел густой снег, который шел всю ночь. Всю эту ночь я проспал в окопе как сурок, накрывшись двумя трофейными одеялами, утром проснулся, и оказалось, что окоп полностью завален снегом. Меня и солдат буквально откапывали – столько было снега в окопах. В то же время Чернышов находился в доме, в тепле – топил печку. Ни разу он не пригласил меня погреться, а ведь только что мы оба были командирами взводов. Как только его назначили командиром роты, сразу изменилось и его отношение ко мне, а позже и к другим офицерам роты – Шакуло и Гаврилову. Сам я к нему в эту хату не заходил, был всегда среди солдат, с ними и питался. Но мне очень хотелось поесть горячего супа, или щей, или попить чая.

В эту метель немцы, воспользовавшись случаем, оставили свои позиции и скрылись. Так что когда мы выбрались из-под снега, то ребята сообщили мне, что немцев нет. Только тогда мы с бойцами пошли в эти хаты, чтобы сготовить что-нибудь горячего. Шоколад, печенье, консервы нам уже надоели, да и вино тоже.

Противник обошел город Каменец-Подольский стороной и ушел на запад, бросая в метель автомашины и другую технику на дорогах. Столько брошенных или сожженных автомашин я больше не видел. С востока, от Винницы, немцев на нас гнали общевойсковые армии 1-го Украинского фронта, но сил, чтобы удержать отступающего противника на рубеже Каменец-Подольского и осуществить полное его окружение, как это было под Сталинградом, нам не хватило. Не считаясь с потерями в людях, бросая технику из-за отсутствия горючего или застрявшую в непролазной грязи, немцы прорвались на запад. Бои были ожесточенные и кровопролитные. Я помню, что мы находили листовки советских пропагандистских частей за подписью маршала Г.К.Жукова с призывом к немецким солдатам сдаваться в плен, так как они окружены и будут уничтожены, если не сложат оружие. Жаль, конечно, что второго Сталинграда не получилось. Но все же немцев отбросили далеко на запад.

Как мне рассказывал лейтенант Петр Шакуло, вернувшись в строй после ранения, он находился в медсанвзводе в городке Оринин, под г. Каменец-Подольским. Там же находился штаб нашего 6-го Гвардейского механизированного корпуса во главе с его командиром генералом Акимовым. Отступая на запад, немцы попытались захватить Оринин. Отражая атаки немцев, в бой пошли даже раненые, которые в состоянии были носить оружие. Бой шел несколько часов, и неизвестно, чем бы он закончился, если бы на помощь осажденным не пришло несколько танков ИС-2. В результате немецкие танки были уничтожены, пехота разбежалась, а часть сдалась в плен. Таким образом, были спасены сотня раненых и командование корпуса.

Бои за город Каменец-Подольский завершились. Приблизительно в первых числах апреля с востока подошли общевойсковые части.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 27 марта 1944 года воинам бригады была объявлена благодарность за освобождение г. Каменец-Подольского, а нашей бригаде и некоторым другим частям 4-й танковой армии было присвоено почетное наименование «Каменец-Подольских». Бригада стала именоваться «49-я механизированная Каменец-Подольская бригада», а ее командиру, Туркину Петру Никитичу, было присвоено воинское звание полковника.

-

Перечень всех католических епископов Каменца (на польском)

Диоцез Каменца-Подольского (страничка на Википедии)

www.camenecensis.org.ua - официальный сайт Каменец-Подольской диоцезии

-

Ранее в этой теме писал:

Раскрыть... Ольга Пламеницкая в своей книге «Сакральна архітектура Кам'янця на Поділлі» указывает, что она [церковь] была не только побелена, но и украшена орнаментом:РаскрытьЗзовні храм було обмазано - так, як мажуть подільські хати: по білому тлу нанесено геометричний орнамент кольору червоної вохри. Фрагмент товстого шару обмазки з орнаментом авторка цих рядків бачила ще 1983 р. під пізнішим набілом на обмазці зрубу, під опасанням. Це дуже цікавий, практично зниклий регіональний прийом, який, на жаль, не було використано при реставрації церкви, і споруда втратила свій подільський колорит.Вот тот самый фрагмент обмазки, упомянутый в книге. Уникальное фото авторства Ольги Пламеницкой, 1980-е:

Ребятки из Львова, которые занимались "реставрацией" церкви, явно оступились. Они мало того что уничтожили остатки "шубы" с фрагментами орнамента, так ещё в финале храм "восстановили" не в подольских, а в галицких чертах. Это не говоря о том, что в процессе работ было принято спорное решение оторвать колоколью от храма и поставить её отдельно от церкви.

-

Несколько мыслей по теме вышеприведённой статьи:

1. Первоначально думал, что в Стене существовала только крепость (замок) на возвышенности. Потом постепенно сформировалась другая версия, мол, замок был на горе, а вот город располагался в низине, на прибрежной полосе вдоль русла реки. А теперь вот, учитывая схему и другие данные из статьи, вырисовался третий вариант – не только замок, но и город находились на горе. При этом замок перекрывал перешеек, тем самым затрудняя доступ к городу.

Такое расположение города и замка относительно окружающей местности для Украины не так уж и типично, тем не менее, в голове сразу же возникла прямая аналогия – Каменец-Подольский. В Каменце река похожим изгибом создаёт петлю, а самое узкое место («шею» петли) охраняет крепость, под защитой которой развивался город. Стоит отметить, что в Каменце ядро города было расположено на возвышенном плато, которое вырезала на земной поверхности река Смотрич, но при этом низинная часть, у реки, также была заселена, потому, в случае с Каменцем, можно сказать, что город был расположен на нескольких уровнях. Так может в Стене была похожая ситуация с той лишь разницей, что крепость и город не могли похвастаться укреплениями и масштабами, которые были у Каменца?

В связи с этим, вспоминается текст из самого первого сообщения этой темы. Я там написал: «Чтобы понять, насколько удачно было выбрано место для строительства укреплений, достаточно взглянуть на физическую карту. Возвышенность, в окружении петли речного русла. Ой не зря польный коронный гетман Мартин Калиновский в 1651 сравнил Стену с Каменцем». В общем, вполне возможно, что сравнение с Каменцем не такое уж и образное, а практически буквальное.

2. Ольга Пламеницкая считает, что именно благодаря Замойским город получил название Янгород. Это к вопросу очерёдности названий поселения (смотрите сообщения №3, 4, 5, 8, 10, 13)

3. Церковь. Думал, что, возможно, она могла быть оборонной. Но поскольку Ольга Пламеницкая, хорошо знакомая с оборонными храмами, в своей статье с подробным описанием церкви не дала понять, что храм мог быть в своё время приспособлен к обороне, то это говорит о полном отсутствии намёков на оборонное прошлое строения.

4. В подготовке статьи, судя по списку источников, не учтены данные Освецима. А между тем, интересно, что в его дневнике описан захват города, при этом замок (цитадель) не был захвачен (во всяком случае, об этом прямо не сообщается). Если речь идёт о том, что поляки, минуя перешеек с укреплениям, ворвались в городок со стороны долины реки, затем поднялись вверх по холму и заняли всю территорию города, как в низине, так и на холме, то выходит, то замок, который якобы охранял перешеек, некоторое время мог находиться в полном окружении. Но там же (на перешейке) не то место, чтобы сдерживать напор крупного войска в условии полного окружения. В этом месте у меня не всё складывается.

5. Стоит задуматься о площади поселения. Согласно Вердуму Стена была «многолюдным городом». Понятно, что Ульрих при своём опыте вряд ли стал бы называть «многолюдным» город (да ещё и отдельно это отмечать), который ютился только на возвышенности, часть которой (согласно плану Ольги Пламеницкой) ещё нужно было отвести для построек замка. Опять же подмывает, как и в случае с Каменцем, предположить, что если город и занимал часть мыса/полуострова, то при этом значительная его часть всё же была расположена в низине и частично на склонах. Косвенно на это указывает и Вердум: «Немного ниже [замка] лежит город, который тянется вдоль скалы вниз аж к тому месту, где скалы круто обрываются, оставляя на берегу Русавы совсем немного места для предместья».

Кстати, глядя на эту и другие подобные фото...

... совсем не кажется, как говорит Вердум, что на берегу реки было совсем немного места для предместья. Может река тогда была полноводней или значительную часть пустоты, видимой на фото, затапливает во время половодья?..

-

Узнав об интересе посетителей форума к теме Стены, Ольга Пламеницкая любезно поделилась своей статьёй о достопримечательностях этого интересного поселения.

Статья была опубликована в следующем издании: «Памятники истории и культуры Винницкой области» (Материалы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР), Киев, 1990.

Статья хоть и не новая, тем не менее, породить новые вопросы (или напомнить о старых) она вполне способна.

РаскрытьТомашпольский район

с. Стена

Комплекс сооружений на Замковой горе. XVII-XIX вв. (архит.)

На Замковой горе, представляющей собой высокий протяженный хребет, располагаются церковь Николая с колокольней, старинное кладбище. Они являются частью села, которое узкой полосой протянулось вдоль р. Русавы на четырех горах, именуемых Замковой, Шпилем, Колькой и Болячкой.

В исторических документах село упоминается как уже существующее в XVI в. В тот период оно было собственностью польских дворян Рахновских, от которых в 1586 г. перешло к Замойским. Последние укрепили его, переименовав в «Янгород» (название это не удержалось). В 1651 г. Стена была местом столкновений крестьянско-казацких отрядов с польско-шляхетскими войсками. В 1671 г. фризский дворянин и дипломат Ульрих фон Вердум, посетивший Стену, назвал ее «людным городом» принадлежащим Шаргороду и роду Замойских. Замковая гора, по описанию Ульриха фон Вердума, была так высока, крута и узка, что напоминала стену или высокий вал, что и дало название этому поселению. В XIX в. село принадлежало князьям Любомирским и Собанским.

Замчище расположено на хребте Замковой горы, на треугольной в плане ровной площадке, вершиной обращенной в сторону хребта, по которому ведет дорога. Укрепления замка не сохранились.

Комплекс сооружений на Замковой горе. Генплан. 1 - замчище, 2 - церковь Николая с колокольней и склепом, 3 - кладбище, 4 - территория древнего города, 5 - каменный крест.В юго-восточном углу церковной усадьбы - склеп из тесаного камня, сооруженный в конце XIX в., напротив южного фасада – надмогильный крест.

Южная оконечность Замковой горы представляет собой территорию существовавшего здесь в XVII веке города, архитектурно-археологические остатки которого сохранились.

К востоку от Замковой горы, у дороги, ведущей к замчищу, против входа на новое кладбище, сохранился отдельностоящий каменный крест на высоком постаменте со всех сторон покрытом надписями XIX в.

Церковь Николая с колокольней. XVII в. – XIX в.

Расположены на Замковой горе между замчищем я старинным кладбищем. Окружены высокой каменной оградой о воротами.

По преданию церковь построил казак Стефан Нечай на том мечте, где во время строительства дома обнаружили икону святителя Николая. Эту легенду сообщала надпись над входом в церковь, уничтоженная в XIX в. во время ремонта. Первоначально церковь была небольшая и состояла из притвора, нефа и апсиды, перекрытых коробовыми сводами. Неф по ширине и высоте выделялся в объеме церкви, увенчанной гонтовой крышей с тремя декоративными главками. Отдельно от церкви стояла деревянная колокольня. В 1843 г. храм был значительно перестроен: увеличен притвор, пристроена ризница, растесаны небольшие окна, три главки заменены одним деревянным куполом, крыша покрыта железом. Вместо деревянной была сооружена каменная колокольня, а также каменная ограда. Второй крупный ремонт, сопровождавшийся достройкой церкви, был произведен в 1883 г. В 1986 г. был снят купол, церковь приспособлена под музей.

Церковь Николая каменная, включает обширный притвор, неф и апсиду, с севера и юга к которой примыкают ризница и пономарня. По отношению к притвору неф несколько расширяется, образуя в плане внешний уступ; в свою очередь ризница и пономарня, объединенные в одном объеме с прямоугольной укороченной апсидой, выступают по отношению к нефу. Последний несколько выше притвора и апсиды. Кровля скатная: шиферная и железная.

Фасады церкви в результате переделок утратили первоначальный облик. Углами и простенками притвора и нефа отмечены лопатками (на фасадах притвора они шире и разделены посредине узкими филенками). Окна прямоугольные, обрамлены развитыми наличниками с высокой архитравной частью и стойками в виде колонок. Над входом западного фасада - трехлепестковый сандрик.

Развитое в глубину пространство интерьера членится подпружными арками. Крайняя с запада подпружная арка отделяет древнюю часть притвора, перекрытую полуциркульным сводом, от пристройки 1843 г. с плоским балочным перекрытием. При западной стене притвора, над входом - поздние хоры с ведущей на них кованой винтовой лестницей. В интерьере притвор, неф и апсида почти равновелики по ширине и воспринимаются единым пространством. Объем нефа подчеркнут лишь завышенным сводом с парой глубоких распалубок. На пилоне крайней с запада подпружной арки - граффити (старославянская надпись). Стены оштукатурены и побелены в 1986 г.; возможно сохранились древние росписи.

Колокольня - каменная, 3-ярусная, типа «восьмерик на восьмерике». Плакировка и объемное решение обоих ярусов идентичны: квадрат со срезанными наружными углами, в местах срезки углов - широкие лопатки, раскрепованные в междуярусном и венчающем карнизах. Благодаря срезке углов внешний контур колокольни приобретает восьмигранную форму, а наружный обрез между ярусами придает ей пирамидальность. Венчает сооружение глава на восьмигранной шейке, декором которой служат развитые карнизы, наличники проемов второго яруса, филенки. Композиционное решение сооружения восходит к типу барочных колоколен, получивших распространение о 1770-х гг. и характерных сочетанием вертикализма и ярусности.

Внутренние помещения колокольни - квадратные в плане, внутристенные междуярусные лестницы устроены в углах сооружения. Своды: в подвала - коробовый, в первом ярусе - крестовый; во втором ярусе - сомкнутый. Арочные проемы второго яруса, предназначенные для колоколов, заложены на половину высоты.

Кладбище XVIII - XIX вв.

Расположено на южной оконечности Замковой горы, к югу от Николаевской церкви. Занимает территорию около 0,25 га, на которой размещено более трехсот могил. Сохранилось около 150 надгробий с надмогильными каменными крестами различной формы и размера, выполненными в XIX в.

По форме кресты различны. Наиболее многочисленна группа простых латинских крестов, подгруппу которой составляют кресты с ветвями, завершающимися на торцах профилированными полочками с декоративными шишками (иногда - шишками без полочек). Вторая группа - латинские кресты с кругом в средокрестии. Длина ветвей крестов и диаметры центрального круга (реже - восьмигранника) различны; иногда центральная ветвь завершается трилистником. Третья группа - латинские крести с завершением трех ветвей трилистниками. Наименее многочисленна четвертая группа - мальтийские кресты. Размеры крестов колеблются по высоте от 1 до 2 м, по ширине - от 0,6 до 1,3 м. На многих имеются надписи кон. XIX в.

Особо выделяется один из латинских крестов, поднятый на высокий (2,3м) пьедестал. На кресте - барельефные изображения распятья (с восточной стороны) и женской фигуры (с западной). На пьедестале - барельеф летящего ангела (восточная сторона) и надгробная надпись (с западной).

Источники и литература:

- Сецинский Е. Приходы и церкви Подольской епархии // Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. –

- Сецинский Е. Историчеокие местности Подолии и их достопримечательности. - Каменец-Подольск, 1911. - С.16.

- Ульріх фон Вердум. Щоденник подорожі, яку здійснив у роки 1670, 1671, 1672… через королівство Польське // Жовтень. – 1983. - №10. – с. 92.

Ольга Пламаницкая

-

Обсуждается этот объект: Поморянский замок

Этот макет, как и ряд других (Львов №1, Львов №2, Золочев, Плиснеск ...) сделал Игорь Качор.Мне неизвестно, где находится этот макет, а в Сети пока нашёл только одну его фотографию, исходя из чего можно сделать вывод, что в открытом доступе этого макета нет. Если, например, макет Золочевского замка органично вписался в экспозицию, размещённую в этом же замке, то в случае с Поморянами всё сложнее – местный замок находится в аварийном состоянии, потому понятно, что макет там искать не стоит.

Макет показывает укрепления замка, которые были представлены несколькими линиями обороны, а также фрагмент города Поморяны, который также в своё время мог похвастаться собственными укреплениями.

Исходя из данных макета, старый каменный замок в ходе модернизации расширил свою площадь и обзавёлся ещё и линией земляных бастионных укреплений. С двух сторон подходы к замку дополнительно защищены равелинами.

Всё бы было хорошо, да только вот попалась мне на глаза карта фон Мига (1779 - 1782).

И вот она чем примечательна:

1. На карте, если ничего не путаю, чётко видна конфигурация укреплений старого замка и она вовсе не квадратная, а пятиугольная! Это заставляет задуматься – а так ли выглядели укрепления замка, обращённые к городу, или в сторону Поморян была обращена не фасадная стена с надвратной башней, а клин, образованный двумя стенами, с башней на кончике?..

Кстати, для сравнения вот вам замковый корпус со спутника

2. Ни земляные укрепления города, ни земляные укрепления замка на карте чётко не выражены. Вероятно, они были, но тот факт, что их нет на карте фон Мига говорит о том, что скорей всего даже в конце 18 века от них мало что осталось. В связи с этим возникает вопрос – на какой основе и правильно ли «восстановлены» бастионные укрепления на макете или показанный вариант укреплений не более чем догадка?

-

1

1

-

-

Обсуждается этот объект: Невицкий замок

Наверное, правильней было бы тему назвать «реставрация и упадок замка», ведь период, когда замок пытались отреставрировать/законсервировать, судя по всему, остался позади. В последние годы наметился явный регресс – хрупкие деревянные конструкции, сооружённые над отдельными постройками комплекса, доживают свои последние дни. И это несмотря на то, что на территории замка периодически проводят раскопки, несмотря на то, что он часто посещается туристами и вообще является одним из самых живописных и знаменитых замков Закарпатья.Для начала стоит посмотреть, как выглядел замок после того, как его попытались привести в порядок и хоть как-то приостановить процесс его разрушения. Кстати, может кто-то подскажет, когда у замка появились галереи, кровли и прочие деревянные элементы?

Вид с высоты птичьего полёта. Обратите внимание, что не только главная башня, но и часть корпуса перекрыта кровлей с галереей:

Деревянное завершение башни когда-то было свежим:

И даже внутри замка были деревянные галереи, ступеньки, переходы. До наших дней эти мелочи не дожили:

Совсем недавно, в конце октября – начале ноября 2012, сдалась и обрушилась кровля, венчавшая одну из бастей внешней линии обороны. Кровля, конечно, уже давно стояла дырявой как сито, и своих функциональных обязанностей не выполняла, но с другой стороны она придавала замку баллов по шкале живописности. И это не говоря о том, что сам факт разрушения одного из привычных элементов образа замка свидетельствует не о прогрессе, а о регрессе.

Такой вид был до начала ноября 2012:

В начале ноября башня уже выглядела так:

И ещё одно фото, сделанное вскоре после обрушения:

Обрушилось завершение, вероятно, от ветхости.

Пока ещё в коме находятся деревянные конструкции главной башни, она, как и полагается донжону, сопротивляется разрушениям дольше всех остальных сооружений замка:

Но, конечно, обрушение кровли главной башни – это вопрос времени. Достаточно сравнить её первоначальное состояние с тем, которое запечатлено на свежих фото, чтобы понять, как всё плохо. Стоит обрушиться последней деревянной конструкции замка, и его привычный силуэт сильно изменится:

Автор фото, отфотошопленная версия моя (Filin)Очевидно, что с момента разрушения кровли ускорится процесс разрушения главной башни.

Львів: макет (пластична панорама) міста станом на 1740-і роки

в Львов

Опубликовано:

Ещё одно "удачное" место для макета Львова ) Наверное его туда поместили т.к. на этом куске макета находится монастырь Св. Онуфрия, где знаменитый книгопечатник Иван Фёдоров создал первые печатные книги на Украине «Апостол» и «Букварь». Впрочем, в моих глазах это не повод отрывать от цельного макета Львова его кусок, чтобы запихнуть его в музей, где его вряд ли будут искать.