Вся активность

- Сегодня

-

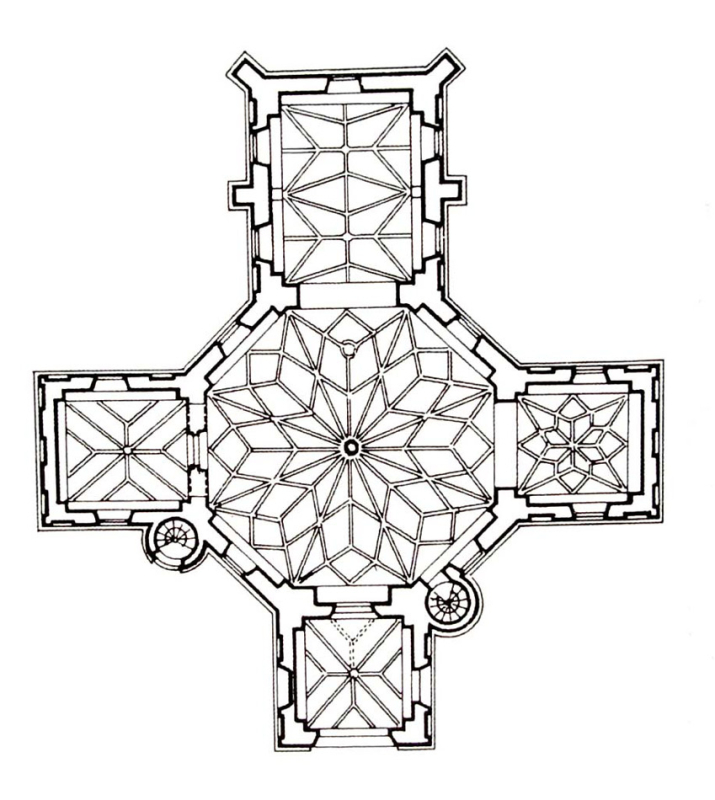

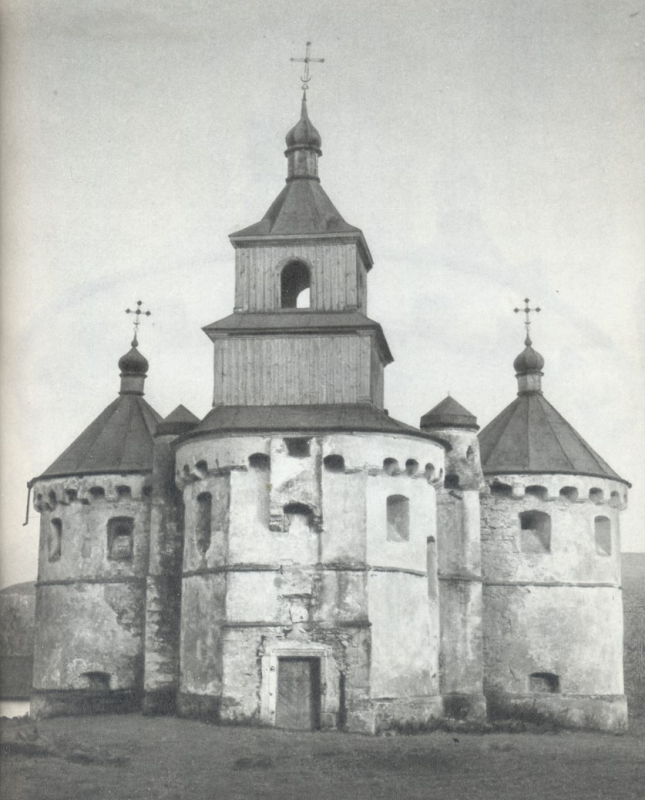

Итоговый итог Корни множества деталей/элементов, которые видим у Сутковецкой церкви, происходят из романской архитектуры. Некоторые из них (2-ярусное деление внутренних пространств, центральная колонна и т.п.) появились и развились в рамках романского стиля. По сумме совпадений романские храмы выглядят куда более вероятными источниками для вдохновения, нежели готические. При этом в Сутковцах мы имеем дело не с точным копированием романики, а с её творческой переработкой, и уже одно это указывает на то, что подобный эксперимент вряд ли мог иметь отношение к готике 15 в. Если гипотеза о том, что храм построил архитектор, проникшийся протестантскими взглядами на храмовую архитектуру и декор, то готическая версия может быть даже ещё менее вероятной, поскольку в протестантской архитектуре, начавшейся бурно развиваться со 2-й пол. 16 в., было важно создавать контраст с католической архитектурой, а та в значительной части была представлена готикой или более поздним барокко. Это могло бы объяснить, почему архитектор старательно избегал угловатых линий и стрельчатых арок, чтобы быть подальше от готики, и в то же время также использовал крайне скромный декор, что отделяло памятник от пышного декора в духу католического барокко. Т.е. в Сутковцах может быть не то что не готика, а даже контр- или анти-готика, т.е. архитектура, которая противопроставляла себя готике, а вовсе не старалась на неё походить. Архаизация церковной архитектуры - малоизвестное у нас явление, получившее развитие в рамках протестансткой архитектуры 2-й пол. 16 - 17 вв., когда в моду снова вошли формы из романской архитектуры, и при этом максимально сокращался и упрощался декора. По итогам храмы, построенные в стиле такого романского ренессанса выглядели намного старее, чем они были на самом деле, и, как мне кажется, пример архаизации мы видим и в Сутковцах. На базе совместной борьбы с католиками, протестанты и православные находили немало общих точек для взаимодействия, и, вероятно, архитекторы с протестантскими взглядами, знакомые с архаизацией, могли принимать участие в строительстве целого ряда храмов в Укриане, в т.ч. и в Сутковцах. Те основные детали, которые многие авторы однозначно причисляли к готическим (фронтоны, нервюры, использование цветов в декоре и т.п.) существовали как до готики, так и после неё. В случае с Сутковцами датировка храма ок. 1476 г. привела к тому, что и эти детали автоматически пришлось атрибутировать как готические, хотя если бы это был романский храм, то эти же детали можно было бы атрибутировать как романские, а если это храм эпохи ренессанса и барокко, то это меняет и атрибуцию данных деталей. Т.е. мы тут имеем дело с деталями классических форм, которые иногда очень незначительно менялись от одной эпохи к другой, и потому нужно быть очень осторожным в их привязке к стилю и датировке. Можно ли было построить церковь в Сутковцах, опираясь лишь на романскую и ренессансную архитектуру, без использования наработок готики? Да, конечно. Можно ли было построить такой храм, используя конструктивные элементы, характерные для поздней готики 15 в.? Думаю, что нет. О. Пламеницкая в своей последней статье о церкви писала: "Вопрос о том, почему в Сутковцах появилось сооружение типа квадрифолия, не имеющее ближайших аналогов на землях Подолии, остается открытым". Этот вопрос очень интересен, и мне кажется, что на него можно дать ответ или даже несколько ответов: Необычная форма квадрифолия могла иметь скорее романские, нежели византийские корни. Возможно выбор этой формы был продиктован тем, что и храм был не совсем обычным - это была не просто приходская церковь, а усыпальница оборвавшегося в конце 16 в. рода Сутковецких. И это не единственный пример, когда для усыпальниц выбирали такую форму плана. Не менее интересно, что и центральный столб как в романской, так и в ренессанской архитектуре часто размещался в криптах, и возможно по этой же причине его решили использовать и в Сутковцах. Таким образом, храм необычной планировки мог быть не памятником, созданным Сутковецкими, а памятником, который был поставлен Александром Балабаном в память о Сутковецких после угасания их рода. Что касается церкви Сутковецких, то скорей всего она имела куда более простую форму в виде нефа с одной апсидой, а при А. Балабане эта старая постройка скорей всего была включена в объём нового храма в виде квадрифолия. Ещё одной причиной выбора планировки в виде квадрифолия могли быть процессы, связанные с Унией 1596 г., из-за которой православным пришлось начать поиск новых форм храмов, которые бы отличались от униатских, и центричные храмы были одной из выбранных опций, а Сутковцы могли быть одним из ранних экспериментов в этой нише. Поскольку большинство интересовавших меня деталей развивались на территории Священной Римской империи, зачастую в немецкоязычных странах и регионах, то пока наиболее вероятной кажется мысль, что в Украину всё это попало с одной из рядом расположенных стран, где были регионы с сильным немецким влиянием. Это могла быть Словакия или Румыния/Трансильвания. Последний вариант на данный момент мне кажется более вероятным. В принципе, ещё В. Сичинский в далёком 1929 г. выявил в Сутковецкой церкви множество взаимосвязей с памятниками условно-немецкого круга, однако он предпочёл на этой основе сделать вывод о заимствовании немецкого опыта неким неизвестным архитектором, жившем на территории Украины, вместо развития версии о том, что носителем этих идей мог быть архитектор из другой страны. Интересно, что довольно много подходящих аналогов одноколонных храмов, планировок в виде квадрифолия и др. подобных деталей часто находятся довольно далеко от тех регионов, где эти формы сформировались и развились. Это может быть связано с тем, что в процессе реформации, а затем контрреформации в изначальных очагах интерес к копированию романских форм падал, но при этом на перефирии, в отдалённых немецких колониях, эти процессы могли получать новое развитие. Такие очаги были как на территории Словакии, так и Румынии, и это одна из причин, почему эти страны кажутся наиболее перспективными с точки зрения поиска ближайших корней той архитектуры, которую видим в Сутковцах. При этом нужно отметить, что та же Румыния и Словакия не были местом рождения многих из нужных форм/деталей, они в эти страны в свою очередь попали из множества других источников, и потому не удивительно, что аналоги некоторых деталей сутковецкой церкви можно найти в памятниках из далёкой Испании или из Дании и Швеции - на все эти страны в 11-13 вв. распространялось влиание романского искусства, а в 16-17 вв. эти отдалённые уголки Европы активно обименивались между собой идеями благодаря коммуникационным маршрутам, сформировавшимся при Габсбургах. Меня интригует то, что множество интересных аналогов мне попалось среди испанских памятников, а также среди памятников северо-западной Европы, но пока не знаю как это объяснить - может архитектор был родом из одной из этих стран, может он имел с ними связи или бывал там. Надеюсь, что со временем получится найти ответ на этот вопрос. Далее после готики следовал ренессанс, и потому если не относить храм к готическом периоду, то тогда его стоило бы связать с ренессансом. С одной стороны там есть ренессансные элементы (планировка в виде квадрифолия, использование дентикул, ионических капителей, порталов классической формы), но при этом многие из этих деталей в храме были использованы не совсем в рамках ренессансных канонов, а часть деталей уже выглядят как маньеристичные или барочные. Всё это как минимум сдвигает датировку элементов декора к периоду не ранее 2-й пол. 16 в. или даже 17 в., а как максимум (если декор относится к периоду постройки квадрифолия), то сдвигается и датировка всего храма. Есть мнение, что в архитектуре церкви более выражено укрепление, нежели храм. Однако если рассматривать этот памятник через призму копирования романского храма, то на самом деле впечатляешься тем, как основательно потрудился архитектор, чтобы обыграть боевые элементы в структуре, которая в романской архитектуре не была боевой - так башни были представлены в виде апсид, бойницы были замаскированы под окна (причём разного вида), аркатурный пояс получил функцию "машикулей", бартизаны вероятно одновременно играли роль главок, и т.п. Строя укрепление, автор всё же позаботился, чтобы в его чертах понимающий человек угадал отсылки архитектуры к древней архитектуре. Для сравнения обращу ваше внимание на костёл в Конине-Гославицах (Польша). Здесь поздняя готика частично смешана с неоготикой, но здесь скорее важен общий образ, да и много чего от аутентичных элементов сохранилось, так что иллюстрация более-менее подходящая. Этот храм был построен во 2-й четверти 15 в., вероятно мастерами Тевтонского ордена. Здесь у нас центрический храм с одиночной колонной, в общем, в основе та же идея, что и в Сутковцах, однако здесь вы можете увидеть, как это выглядело в случае с готикой: угловатые линии планировки, стремление постройки вверх, высокие окна, стрельчатые арки снаружи и в интерьере, тонкая 8-гранная колонна, сложные нервюрные своды, готический декор (порталы, консоли), хорошее освещение и т.п. В общем всё то, чего в Сутковцах нет. Источники: 1, 2 В этой теме постарался привести доводы, которые, на мой взгляд, ставят под сомнение датировку квадрифолия 15-м веком. Для этого здесь я опирался на вопросы, касающиеся стиля. Однако это не единственный пласт данных, который намекает на более позднее, чем принято считать, происхождение храма. Другой пласт - это боевые детали, к которым мы ещё присмотримся в отдельной теме.

- Последняя неделя

-

В этом видео (начиная с 03:15) показали обсуждаемый в этой теме объект. Даже осенью, когда сошла листва, его руины тяжело различить под зарослями: "Вход": Немножко интерьеров: В 2013-м, когда стартовала эта тема, тогда речь шла в том числе и о том, что памятник играл роль местной свалки. И вот 10 лет спустя (!) можно констатировать факт, что ситуация не изменилась: Какое позорище рассказывать об истории связи этого места с Жолкевским и возможно с Хмельницким стоя на фоне таких вот декораций. Испанский стыд. Уборка мусора - это самый примитивный и дешёвый способ заботы о памятнике. Если ещё чуток поднапрячься, то можно провести простейшую консервацию - замуровать входы и окна, чтобы остановить разрушение, а также расчистить участок от кустарника, чтобы стало хоть немного проще привлекать к объекту внимание. Но в Жолкве, где совсем неподалёку принимают толпы туристов, а на реставрации/реконструкции замка (к которой, кстати, есть много вопросов) осваиваются не такие уж и плохие деньги, рядом вот так без элементарной заботы могут тихо и незаметно умирать памятники просто потому что их сохранение не было проплачено.

- Ранее

-

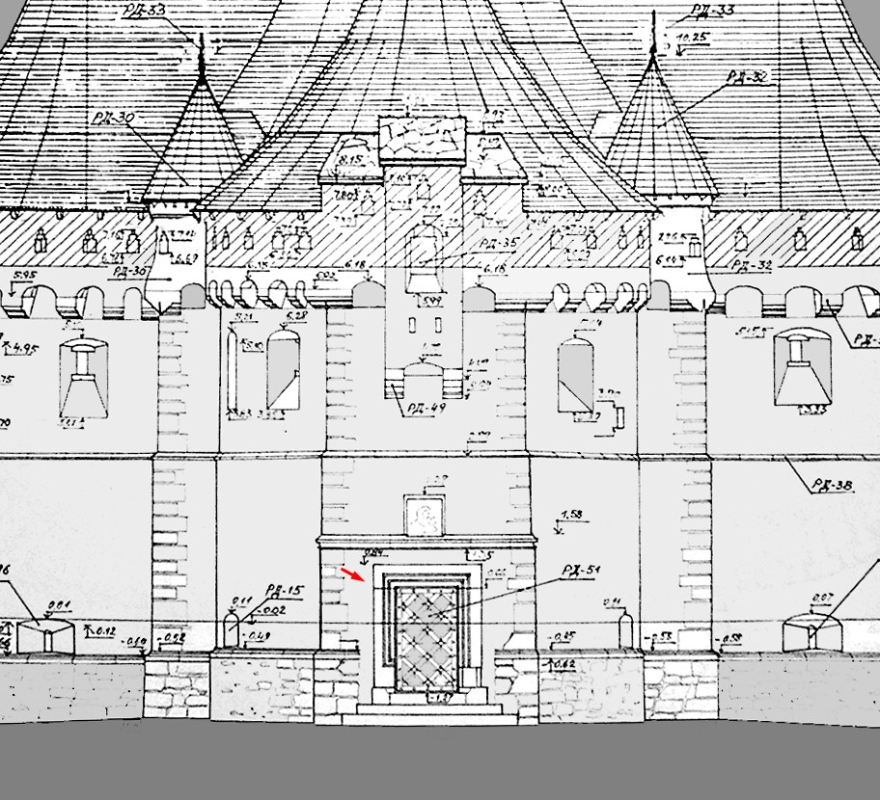

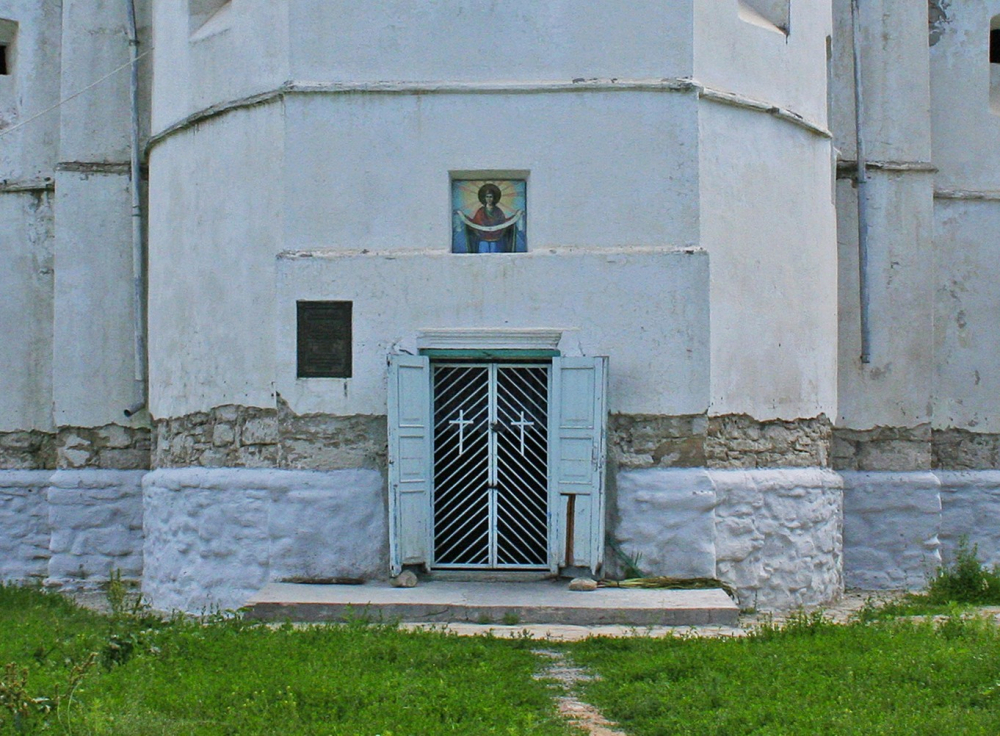

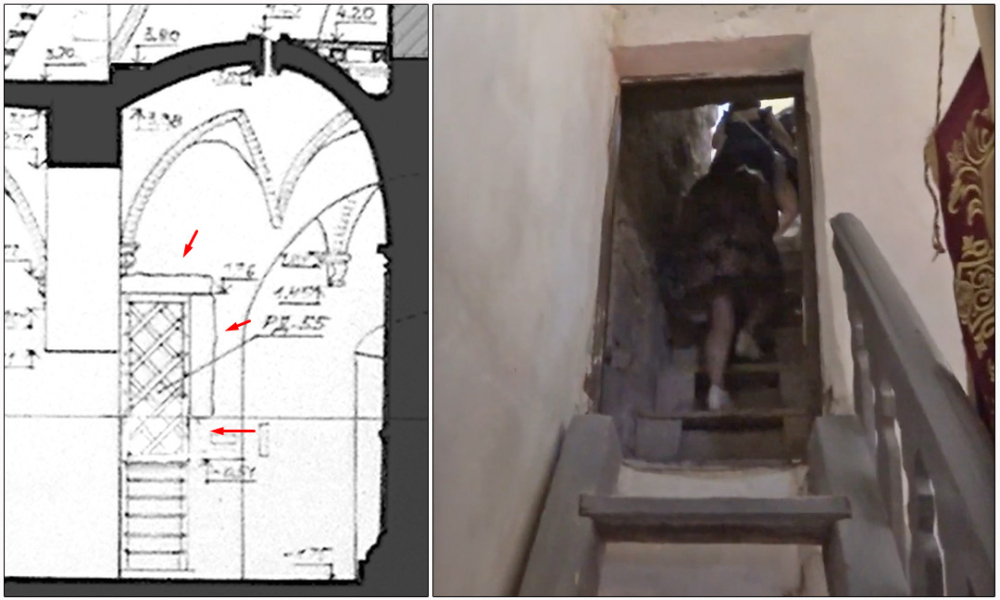

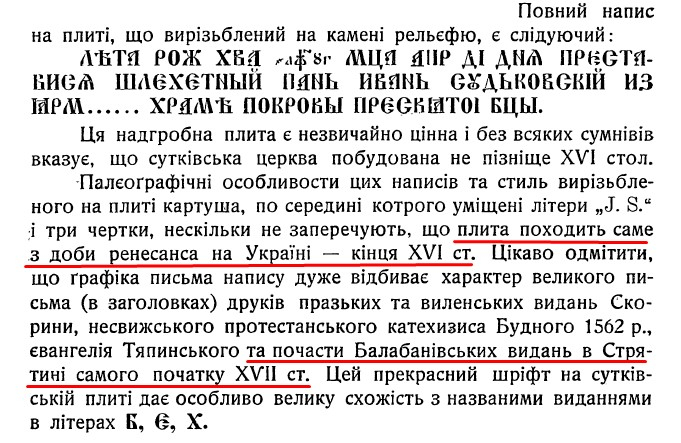

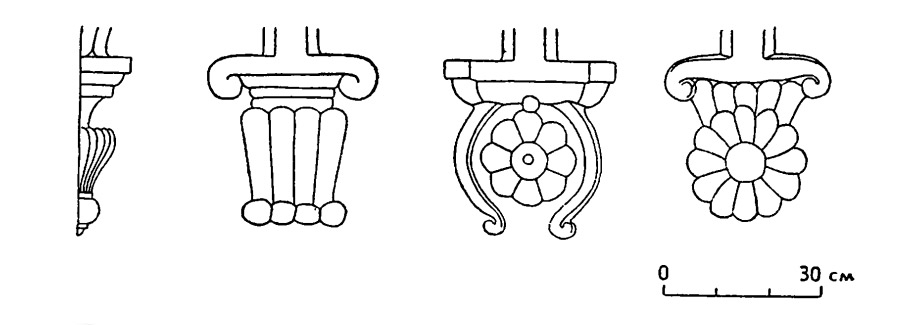

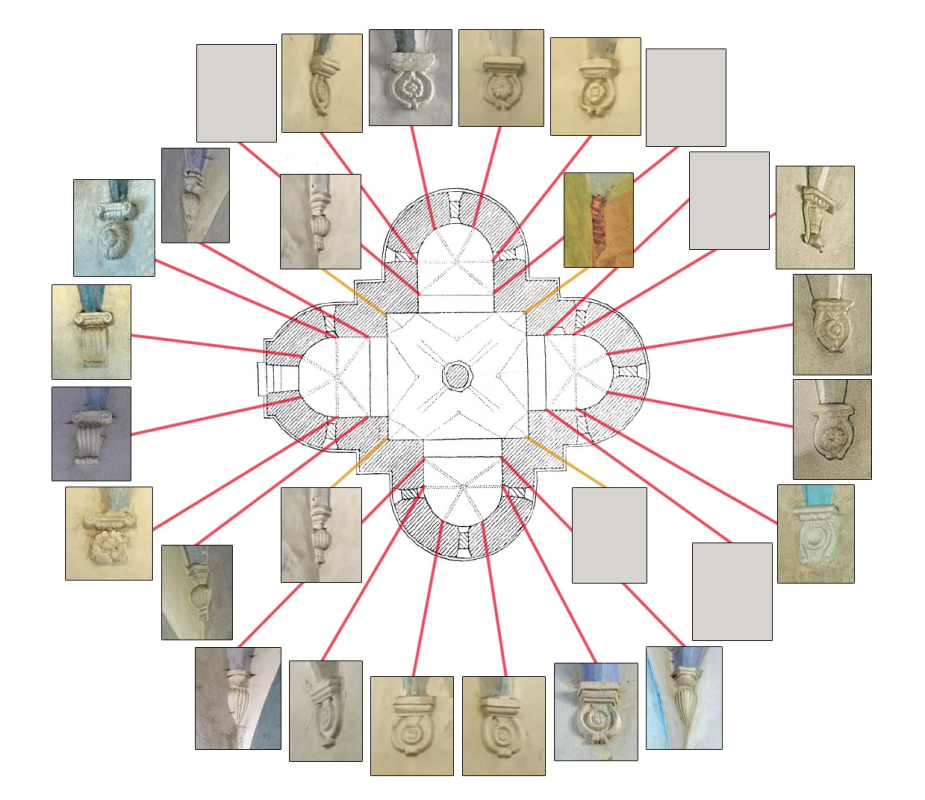

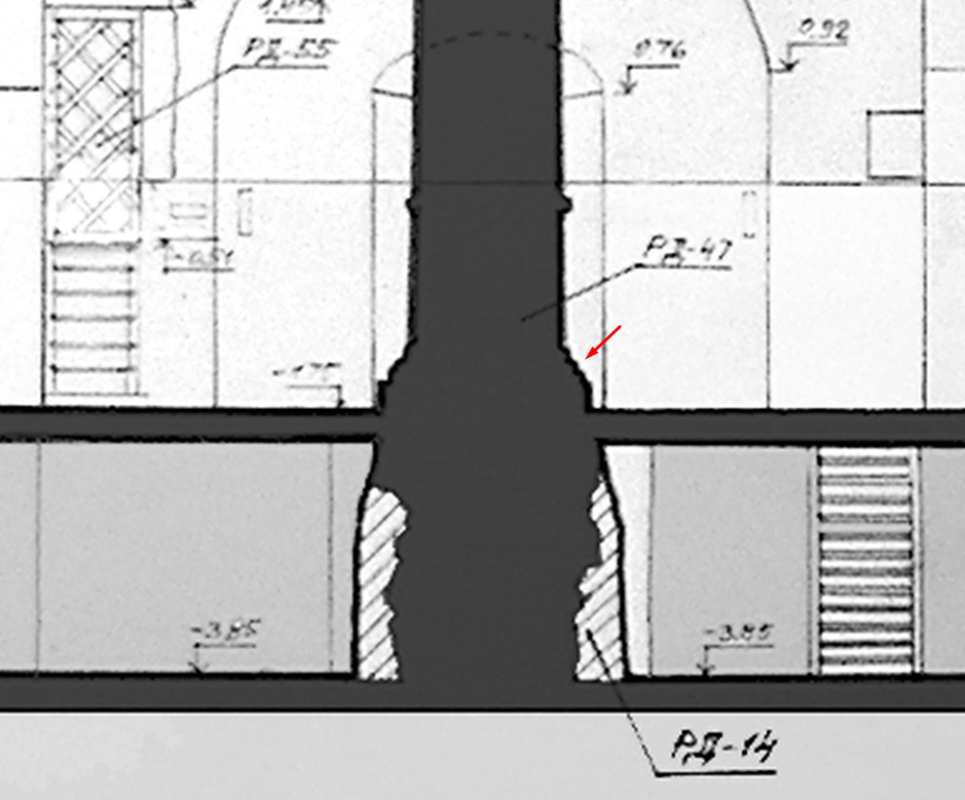

Декор Первые публикации, касавшиеся архитектуры церкви, увидели свет ещё в конце 19 в., однако только в концу 1920-х гг. начали присматриваться к декору, в том числе и в попытках определить его стиль. Однако вопрос декора, похоже, большого интереса у исследователей не вызывал, т.к. всего несколько авторов обращали на него внимание в своих описаниях церкви, да и в этих источниках упоминание декора было довольно поверхностным. А между тем декора - это один из тех элементов, которые заставляют усомниться как в датировке храма ок. 1476 г., так и его принадлежностью к готическому стилю. О декоре в публикациях В. Сичинский в статье 1929 г. впервые отдельно упомянул детали декора: "Ребра склепінь в апсидах спираються на консолі з ліпленими прикрасами. Одна з цих прикрас — округлої форми є схематизована і перероблена в народній творчості часто уживана в готичну добу розетка т. зв. subrosa. Друга розетка чотирокутної форми має скорше ренесансовий характер. Ті самі стилістичні риси має і середній стовб. Його гранчаста форма підстави і округла — тіла кольони є характерні для готики, тоді як гзимс чи малорозвинена капітель з зубчиками і оригінальним переходом до квадратової горішньої плити має характер переходового стилю до ренесанса і почасти нагадує одну з капітелів ганку вірменської катедри у Львові". Тут много интересных моментов - и упоминание того, что декор лепной; и упоминание наличия уже явно ренессансных форм (наличие которых автор никак не объясняет); и не менее интересно то, что автор не упомянул - что в храме не самом деле многие элементы декора имеют ренессансный и даже местами барочный характер, а также он не упомянул о наличии у церкви двух ренессансных порталов. В целом видно, что автор считал, что ренессансные элементы можно объяснить тем, что они появились на стыке эпох, когда готика уступала место ренессансу, и потому его в целом не смущало то, что одни детали декора он относил к готике, а другие к ренессансу. При этом уже одна только мысль о столь раннем появлении уже довольно зрелых ренессансных деталей у храма 1476 г. должна была заставить задуматься, верна ли датировка? Следующим после В. Сичинского, кто хоть как-то упоминал элементы декора, был Г. Логвин. В 1956 г. он писал: "П'яти склепінь і розпалубок оздоблені гарними розетками, витесаними з вапняку. Характер розеток своєрідний і має спільні риси з готичними деталями ... На другому поверсі наличники дверей і бійниць витесані з каменю в формах раннього ренесансу. Ці наличники пізднішого походження". Здесь автор повторял вслед за В. Сичинским, что детали декора готические (вообще не упоминая того, что там есть и ренессансные/барочные элементы), но при этом указывал, что розетки были не лепными, а каменными, вытесанными из известняка. Автор не упомянул, что на первом ярусе вход украшен ренессансным порталом, но при этом упомянул ренессансный портал на втором ярусе, уточнив, что он там не существовал изначально, а был вставлен в ходе какой-то реконструкции. Тут, к слову, есть пара странностей - во-первых, он упомянул "наличники дверЕЙ", из чего можно сделать вывод, что на втором ярусе был не один, а два портала (сейчас он там один), и, во-вторых, он с ренессансном связал также "наличники бойниц" на втором ярусе, и тут я так и не смог понять, что он имел ввиду, т.к. никаких явно выраженных "наличников" у бойниц на втором ярусе вроде бы нет. В публикации 1968 г. Г. Логвин отнёс появление ренессансного портала на втором ярусе 16 в.: "пізніше, в XVI ст., під час ремонту на другому поверсі вставили строгої форми ренесансні білокам'яні одвірки". При этом он опять же ничего не сообщил на счёт портала входа на первом ярусе. Также он снова отнёс все консольные капители к готике: "[В інтер'єрі] Привертають увагу також консольні капітелі готичної форми", и те же мысли про готические капители встречаем в его публикации 1982 г.: "Гурты нервюрных сводов опираются на готические капители, поддерживаемые консолями ...". В этой же публикации автор очень кратко упомянул порталЫ, снова связав их появление с ремонтом 16 в.: "Во время ремонтов храма в XVI в. порталы его дверных проёмов были украшены белокаменной резьбой в стиле Ренессанс". Итого, если В. Сичинские считал, что консольные капители - это смесь готики и ренессанса, то Г. Логвин уже куда более категорично отнёс всё к готике, и лишь порталы были чётко отнесены к Ренессансу, но при этом автор считал, что их в 16 в. вставили в стены готического храма 2-й пол. 15 в. Е. Пламеницкая в "Памятники истории и культуры Украинской ССР" (1987) кратко сообщила: "Наряду с готическими деталями здание имеет ренессансные порталы и другие более поздние формы". Таким образом, она также разделяла мнение о том, что ренессансные порталы относились к категории "других более поздних форм", т.е. не имели отношения к первоначальному облику церкви. О. Пламеницкая в статье 2019 г. написала: "Исследованиями, проведенными Е. М. Пламеницкой и автором, установлено, что уступчатые щипцы были поставлены над восточной и западной стенами центрального квадратного объема, являющимися позднейшей надстройкой над ним в уровне второго яруса храма". В этом тексте интересно следующее - если по версии О. Пламеницкой стена со щипцами были надстроены на втором ярусе аж в 18 в., когда храм перешёл к униатам, то как объяснить там появление ренессансного портала, который Г. Логвин датировал 16 в.? То ли именно эту стену с порталом О. Пламеницкая считала всё же ровесницей портала, то ли допускала, что кому-то пришло в голову вмуровать в стену 18 в. более ранний ренессансный портал. В общем, как видите данные о декоре не особенно детальные, с большим креном в сторону версии об их связи с готикой и о том, что всё ренессансное - это то ли ранее проявление стиля на стыке эпох, то ли поздние вставки. Кронштейны "машикулей" При взгляде на храм снаружи к элементам декора можно отнести три явно выраженные детали: щипцы, консоли "машикулей" и портал входа. Тему фронтона мы обсудили выше, к порталам присмотримся ниже, а вот про кронштейны я ещё планирую отдельно рассказать в другой теме, где мы обсудим и проанализируем боевые детали церкви. Забегая наперёд кратко сообщу, что эти кронштейны, которые многие исследователи датируют 15 в., на самом деле могут иметь связи с более поздней французской ренессансной архитектурой, а появление в наших краях этих копий, вероятно, можно относить к периоду не ранее 2-й пол. 16 в. Источник Ренессансные порталы В этом блоке обращу ваше внимание на два портала Сутковецкой церкви, один из которых украшал главный вход в храм, а второй спрятался на верхнем ярусе. Выше привёл множество примеров в пользу версии, почему церковь в Сутковцах похожа на романские храмы. Но не менее важно, почему она на них не похожа, поскольку именно это отличает оригинал от имитации. И вот портал как раз одна из таких деталей. Типичные романские порталы имеют множество вариаций и всевозможные комбинации декора, но одна особенность встречается чаще других - это так называемый перспективный портал, когда вход, расположенный в нише, обрамлён ступенчатым каскадом. Даже у скромных церквей эти порталы часто имели довольно яркий вид, и часто богато украшались при помощи колонн с резными капителями, различными вариантами декорированных поясов, барельефами и т.п. Порталы церкви в Эль-Фар-д’Эмпорда (Испания) и церкви в Фуэнтидуэне (Испания): Источники: 1, 2 Сразу два варианта порталов различной степени сложности у церкви в Вильфранш-де-Конфлан (Франция): Источник Готика предложила свои варианты порталов, часть которых развивала ту же схему декора, что и в случае с романскими порталами (тут на смену полукруглой арке приходит стрельчатая), а другие предлагали новые варианты дизайна и структуры. В большинстве своём они также были довольно выразительны, и чаще всего также относились к категории перспективных. Поскольку в Сутковцах у нас, по мнению большинства исследователей, вроде как поздняя готика 15 в., то там ждёшь увидеть именно готический портал. Например, как у костёла св. Варфоломея в Хебе (Чехия), построенного ок. 1414 г. Он, между прочим, также имеет в интерьере своды, опирающиеся на одиночную колонну. Источник Или же вот готический портал у церкви св. Илии в Сфинту-Илие (Румыния), которая была построена в 1488 г., т.е. спустя 12 лет после того, как в Сутковцах (согласно наиболее популярной версии) в 1476 г. была построена церковь. Источник Подобные порталы занимали довольно большие поверхности, как в ширину, так и в высоту (особенно в случае с готикой), а из-за перспективной схемы декора они не редко глубоко вдавались в стену. Не редки были примеры, когда участки обрамления вокруг двери занимали бОльшую площадь, чем занимала дверной проём. И если бы подобного рода портал в романском или готическом стиле существовал бы в Сутковцах, то он однозначно оставил бы явно заметные следы в кладке, но таких следов, насколько я знаю, исследованиями выявлено не было. Ближе к концу 15 - началу 16 вв. стало появляться много разновидностей более компактных готических порталов, тяготеющих к прямоугольным формам, хотя и в такие порталы временами вплетали различные вариации стрельчатых и килевидных форм. Ниже примеры двух поздеготических порталов, один из которых украшает часовню Всех Святых в Нюрнберге (Германия), построенную в 1501-1510 гг., а второй портал 1523 г. был добавлен к старой церкви в Кесеу (Румыния), о которой чуть детальней писал здесь. Источники: 1, 2 Где-то ближе к рубежу 15-16 вв. - 1-й пол. 16 в. в отдельных странах, соседствующих с Украиной, также стали появляться уже знакомые позднеготические порталы, но уже с добавлением дентикулов, что выглядит как комбинация готики и раннего ренессанса, только, по моему предположению, здесь у нас опять же пример не того хорошо известного у нас ренессанса, который копировал античную архитектуру, а того, который обращался к романским формам, и это в том числе объясняет странное (с точки зрения классического ренессанса и его следования ордеру) точечное использование одних лишь дентикулов, поскольку как раз в романской архитектуре такое встречалось (это видно в т.ч. и по показанным выше капителям романских колонн). Собственно, такие позднеготические порталы с вкраплениями ренессанса - это тот максимум, которых теоретически (и то с очень большой натяжкой) мог быть использован в Сутковцах, если бы мы действительно имели дело с постройкой 1476 г. Позднеготические порталы с дентикулом у храма в Чиснэдие и у храма в Делнице (оба в Румынии), не ранее конца 15 - начала 16 вв. Источники: 1, 2 После этого очень и очень поверхностного рассказа про популярные варианты романских и готических порталов, давайте же посмотрим, как именно выглядел портал в Сутковцах. Тут стоит отметить, что оценить внешний вид портала во всех деталях не так уж и просто, потому что его нормальных фото в открытом доступе нет. Обычно на фото вековой давности его либо совсем не видно, либо он снят издалека, либо закрыт забором (как ниже на фрагменте фото М. Грейма, начало 20 в.). Скорей всего тогда ситуацию усложняло также то, что портал могли неоднократно белить вместе со стеной, и это могло нивелировать деталировку. Источник Вот, пожалуй, самое лучшее по качеству фото портала, которое мне попадалось на глаза. Возможно это кадр авторства Г. Логвина, возможно 1980-х гг. Источник: фото из справочника-путеводителя Г. Логвина "Украина и Молдавия" (1982) Вот ещё один кадр 1980-х (?) гг. Здесь на фоне стены хорошо выделяется основной контур портала, но не видны детали: Источник: фрагмент фото Виктора Хмары, фото-альбом от издательства "Мистецтво" (1989) Наверняка в ходе исследований Е. Пламеницкой были сделаны хорошие фото этой детали, однако пока к этому пласту данных я доступ не получил. Однако от О. Пламеницкой я получил некоторые иллюстрации по теме, и вот тут хоть и схематически, но всё же довольно чётко различим контур портала: Казалось бы, ну и ладно, что нельзя портал рассмотреть на старых фото, ведь памятник-то цел, на нём (вживую или при помощи актуальных фото) возьмём и всё рассмотрим и даже пощупаем. Но не тут-то было, ибо местная община "ценителей" старины основательно потрудилась, чтобы от этого портала остались лишь еле-еле различимые следы. Предположу, что боковые секции были частично или полностью удалены вскоре после того, как в начале 1990-х храм вернули общине. Тогда же всю церковь покрыли цементной штукатуркой, что в итоге привело её к аварийному состоянию, и портал, вероятно, также стал жертвой происходивших тогда топорных ремонтов. К 2007 г. хорошо читалась только верхняя секция с карнизом: Источник: 1-е фото моё (2007 г.), 2 (2008 г.) Но на этом история злоключений портала не закончилась - уже после того, как была проведена первая очередь противоаварийных работ по проекту О. Пламеницкой, стараниями батюшки радикальные ремонты возобновились и на место старой двери впихнули бронедверь, и, судя по всему, в ходе этих работ поплохело карнизу, который по итогу потерял рельеф, так что сложно вообще догадаться, что некогда здесь был установлен ренессансный портал: Источник К счастью, портал, расположенный на втором ярусе церкви, хоть и дошёл до наших дней в основательно потрёпанном виде, всё же степень его сохранности позволяет составить представление о том, как именно он был декорирован. Если этот портал и портал входа были частью одной серии, то вполне возможно, что аналогичный декор был и у портала входа. Источник: фото предоставлено О. Пламеницкой. Комбинация портала с более широким проёмом, увенчанным слабо изогнутой аркой, мне в целом напоминает популярный в Нидерландах способ украшения фасадов зданий, где часто встречается подобная комбинация. Впрочем, пока непонятно, то ли в Сутковцах такое сочетание широкого арочного прохода и более узкого портала получилось случайно, то ли всё же это была отсылка к модным архитектурным решениям из далёкого уголка Европы. Источник: ? Я специально не занимался поисками аналогов этого портала, но думаю, что их поиск может также дать интересные сведения о возможном происхождении этой детали. Не смотря на свою простоту, подобные порталы имели множество мелких различий в в характере оформления, так что круг аналогов вполне вероятно можно будет сузить до предела, который необходим для формирования каких-то чётких выводов. Для примера, вот, например, подобный по простоте портал храма в Санпауле (Румыния). Это постройка 14 в. свой нынешний вид получила в ходе барочной реконструкции начала 1740-х гг. Внутри есть портал 16 в. (?). Здесь, также как и в Сутковцах у портала входа, видны следы стёсанного и затёртого карниза. Источник Для сравнения также приведу вид изнутри на вход в Сутковецкую церковь. Здесь, также как и в Санпетру, высокая окружность дуги свода сочетается с как бы придавленной слегка округлой арке входа, в глубине которого видная тыльная часть портала: Источник Храм в Зебале (Румыния) одновременно демонстрирует как поздеготические порталы 15 в. (?), так и простой портал 1-й пол. 16 в., выполненный в ренессансном стиле. Источники: 1, 2 Или вот также довольно простой ренессансный портал 2-й пол. 16 в. (?) в костёле св. Иакова в Меронице (Польша). В этот период (до 1590 г.) храм находился под контролем протестантов, так что не исключено, что лаконичный портал был добавлен в процессе превращения старого католического храма в протестантский. Источник Порталы церкви в Сутковцах Г. Логвин широко датировал 16 в., возможно в т.ч. и потому, что к этому же периоду он относил и появление замка (который на самом деле мог быть построен позже, уже в 17 в.). Я не специалист по ренессансным порталам, но осмелюсь предположить, что многие из них довольно сложно точно датировать, т.к. они копировали античные образцы, и следовали определённым шаблонам в комбинации элементов, и потому более-менее похожие порталы могли относиться как к 16, так и к 17 вв. К примеру ниже ренессансные порталы конца 17 в. замка в Жолкве (Львовская обл.). Они не идентичны сутковецким, но имеют некоторое сходство с ним, в том числе и с точки зрения простоты/строгости форм. И потому было бы интересно получить больше доводов в пользу версии о том, что сутковецкие порталы могут относиться к 16 в., а не к 17-му. Источник Не исключено, что и небольшой дверной проём, ведущий на второй ярус храма, также изначально мог иметь простой ренессансный портал. Сейчас там ничего выразительного нет, но как показывает пример портала входа, даже выразительные детали могут быть утрачены в ходе перестроек. Кроме того, на чертежах Е. и О. Пламеницких этот портал показан с боковой секцией, не доходящей до порога, а это может быть признаком того, что там была не просто дверная коробка, а именно портал: Источники: 1 - сечение авторства Е. и О. Пламеницких, 2 Ренессансный портал, который украшал вход в церковь в Сутковцах, судя по имеющимся сведениям, был настолько прост и настолько скромен, что возникает вопрос - если он был добавлен в ходе некой реконструкции (16 в., по версии Г. Логвина), то насколько же ниже по качеству/уровню должен был быть тот портал, который, по логике, должен был существовать там ранее, т.е. в 15 в.? В интерьере также нет готических порталов, есть только один ренессансный. Также интересно, что когда Г. Логвин писал о более поздней вставке, то он концентрировал внимание на портале второго яруса, но при этом в его публикации ничего не сказано о входном портале первого яруса, и потому непонятно, считал ли он, что и тот был поздней вставкой? Осмелюсь предложить такой вариант решения загадки с порталами в Сутковцах - а что если ренессансные порталы относились к тому же периоду, к которому относилась и постройка всей церкви-квадрифолия? Что если никаких более ранних порталов (ни готических, ни тем более романских) на этом месте не было, и те порталы, которые фрагментарно уцелели до наших дней, были частью изначального проекта, а не был добавлен в ходе более поздней реконструкции пол века или век спустя. Все, кто датировал церковь в Сутковцах 15 в. (и Г. Логвин был в их числе) автоматически были вынуждены относить момент появления ренессансных порталов к более позднему времени, связывая их появление с какими-то ремонтами/реконструкциями, но если в действительности церковь была построена позже, в 16 или даже в 17 в., то никакого логического разрыва не возникает, и ренессансные порталы уже вполне органично можно связать с тем же ренессансно-барочным периодом, когда церковь в действительности была построена. И соответственно уже сложно будет объяснить, когда же могла состояться гипотетическая "поздняя" вставка порталов, если церковь сама по себе может быть поздней. На это можно возразить тем фото, которое разместил чуть выше - вот там чётко видно, что портал второго яруса довольно грубо был вставлен в арку. И я понимаю Г. Логвина, который, увидев эту картину, однозначно заключил, что портал был поздней интеграцией. Но и на этот логичный вывод есть что возразить. Во-первых, если вы присмотритесь к деталям, то увидите, что церковь в целом сделана довольно неряшливо, там есть масса примеров нарушения симметрии, грубых строительных решений и даже технических просчётов (как-нибудь ещё отдельно об этом напишу), и с этой точки зрения то, как был вставлен портал не выглядит такой уж аномалией. Во-вторых, постройка основных стен и украшение их деталями декора и росписями - это и так, по логике, должно было происходить на разных этапах, т.е. порталы действительно могли вставить не сразу, только если Г. Логвин допускал, что церковь могли построить в 15 в., а порталы в 16 в., то у меня возникает другой вопрос - а таким уж большим был этот разрыв, или всё же возраст стены с аркой и порталов не так уж сильно и отличается? Ренессансное надгробие Ивана Сутковецкого После смерти Ивана Сутковецкого в 1593 г. место его погребения в церкви отметили надгробием, о котором много сведений вы найдёте в этой теме. По сути это редкий пример, когда хоть какая-то деталь в церкви имеет более-менее чёткую датировку. Обращу ваше внимание на вот этот фрагмент текста из статьи В. Сичинского (1929): Как видим, автор указывает на то, что эта плита относится к ренессансному периоду, а в качестве вероятных источников вдохновения для шрифта указывает ряд изданий протестантского и около-протестантского круга, что само по себе интересно в рамках гипотезы о том, что архитектор церкви в Сутковцах также мог находиться под влиянием протестантских взглядов, и о том, что протестанты и православные во 2-й пол. 16 и в 1-й пол. 17 вв. находились в тесных контактах. Не менее интересно и то, что в списке источников вдохновения указаны также книги, которые издавала типография в Стратине (Ивано-Франковская обл.). Тут важно то, что Стратин был основной резиденцией Балабанов, а отсюда можно сделать вывод, что ещё даже до того, как А. Балабан официально вступил во владение Сутковцами (считается, что это произошло где-то в начале 17 в.) в Сутковцах уже в конце 16 в. ощущалось балабановское влияние. И самая старая и хорошо датированная деталь церкви, вроде как относящаяся ещё к периоду Сутковецких, уже отчасти также указывает на связь с Балабанами. Консоли Владимир Александрович в "Історії українського мистецтва" (2010) в описании примеров резного декора 15 в. упомянул Сутковцы: "До спадщини майстрів європейської орієнтації належить також єдиний зразок тогочасного декоративного різьблення з территорії Поділля - п'яти арок склепіння Покровської церкви в Сутківцях на Хмельниччині, які так само є прикладом діяльності артілі приїжджих будівничих, зяйнятих на спорудженні храму". Тут с одной стороны автор, в отличие от В. Сичинского и ряда других исследователей, не высказывается в пользу версии, что как храм так и его декор были созданы неким местным мастером, а указывает на то, что тут мы имеем дело с импортом. Но при этом он поддержал датировку декора 15 в., хотя при этом важно, что он отметил аномалию - другие примеры чего-то подобного на территории Подолья 15 в. ему были неизвестны. Приглашаю вас присмотреться к тем самым консолям, которые упомянутые выше авторы называли готическими, а затем выскажу своё мнение на этот счёт. Восточная апсида (та, в которой находится вход): Источники: 1, 2, 3 Одна из этих консолей была расчищена в ходе исследований Е. Пламеницкой, и, если правильно понял, они высечены из камня: Источник: фото предоставлено О. Пламеницкой. Северная апсида: Источники: 1, 2, 3 Восточная апсида (алтарная): Источники: 1, 2 Южная апсида: Источники: 1, 2 Прорисовка "готических" (по версии автора) консольных капителей в публикации Г. Логвина в 6-м томе "Всеобщей истории архитектуры" (1968): Центр: Источники: 1, 2, 3. Фото предоставлено О. Пламеницкой, 4 Схема расположения декорированных консолей: Замковые камни: Изначально в церкви было 8 замковых камней: 4 в нефе и по одному в каждой из апсид. Один из этих камней утрачен полностью, остальные сохранились, но только на четырёх всё ещё виден декор (2 из них в нефе, 1 в западной апсиде и 1 в северной). Уцелевший декор замковых камней нефа. Что именно эти изображения означают никто из известных мне авторов не объяснял, и у меня также нет ответа на этот вопрос. Если это гербы, то чьи? Если вы подумали, что это могут быть гербы Сутковецких или Балабанов, то что-то не похоже - оба рода использовали герб Корчак, его в церкви можно увидеть на надгробии Ивана Сутковецкого. В общем, детальны анализ этих и других элементов декора, поиск аналогов и смыслов - это тема для отдельного исследования. При этом очевидно, что решение загадки с гербами (?) мог бы сильно помочь в датировке храмового декора. Источники: 1, 2, 3 Ещё парочка замковых каменей нефа. Один из них сохранился, но утратил декор, а на месте второго дыра, что в целом даёт нам понимание, что эти замковые камни скорее не конструктивные, а декоративные элементы. Источник Слева замковый камень западной апсиды, где декор сохранился, а справа пример камня с южной апсиды, где декор утрачен: Источники: 1, 2 Изначально отверстия для крепления осветительных приборов располагались рядом с замковыми камнями, однако в какой-то момент кому-то пришла в голову "замечательная" идея начать использовать замковые камни для крепления люстр, и, вероятно, именно в ходе монтажа часть к тому моменту целых (?) элементов декора была в некоторых случаях повреждена, а в других - уничтожена. Лучше всего сохранились замковые камни, рядом с которых не пытались монтировать новую систему освещения. Если эти разрушения произошли в ходе ремонта начала рубежа 1980-х - 1990-х гг., то есть хороший шанс, что на старых фото, сделанных в советский период, можно будет увидеть эти элементы декора ещё целыми. Источники: 1, 2 Если присмотреться, то можно заметить, что замковые камни в нефе относительно структуры рёбер свода вставлены не совсем симметрично. Этому нужно также поискать объяснение, т.к. тут могут быть разные варианты - от кривого исполнения до изначальной задумки, которая подразумевала асимметрию, но последний вариант опять же побуждает отодвигать датировку всего этого дальше от 15 в. в сторону 16-17 вв. В целом все эти элементы декора сами по себе не так уж часто привлекают внимание фотографов (да и внимание исследователей тоже), так что лишь для части из них имеются качественные фото в Сети. Как консоли, так и замковые камни множество раз штукатурили и красили, а замковые камни также дырявили, когда вешали светильники. Всё это затрудняет анализ этих элементов. Если проанализировать всё это в целом хотя бы в общих чертах, то первое, что бросается в глаза - это большое разнообразие форм консолей. Это не типично для ренессанса, где не было цели создать декор при помощи максимального разнообразия капителей, и даже наоборот - выбор капителей был ограничен тем, что пришло из классической архитектуры, и чаще всего одна и та же капитель могла повторяться от колонны к колонны. В позднеготической архитектуре подобных примеров я также пока не встречал - там могли формировать разнообразие, украшая консоли и замковые камни гербами, но в Сутковцах лишь малая часть элементов может трактоваться как гербы, тогда как большинство консолей, как по мне, выполнены в виде абстрактных украшений. И вот опять же очень много параллелей можно найти в романской архитектуре, где не только капители колонн, но и консоли старались делать как можно более разнообразными. Вот, например, простые, но при этом разные по виду консоли часовни Сен-Фирс-де-Робион (Франция), 12 в. Источник Или вот пример на ту же тему в церкви св. Мартина в Мон-Сен-Мартен (Франция), 12 в. Источник Г. Логвин в своих последних работах консоли трактовал как готические, хотя при этом и сообщал, что у них "своєрідний" вид. В. Сичинский ранее был чуть менее осторожен в выводах, указывая, что некоторые детали имеют параллели с готикой, а другие всё же указывают на ренессанс. Подобные краткие сообщения, как по мне, слабо отражают реальное положение дел, поскольку, во-первых, элементов, которые можно было бы связать с готикой там не так уж и много, во-вторых, даже с этими деталями не всё так однозначно, и, в-третьих, там есть множество деталей, которые к готике вообще никакого отношения не имеют: классические элементы по типу ионических капителей, дентикул, упрощённых карнизов, волют. При этом часть элементов нельзя объяснить даже ренессансным происхождением, поскольку их форма и внешний вид в целом скорее уже имеют больше параллелей с маньеризмом и барокко. И если во всём этом эклектичном разнообразии В. Сичинский, Г. Логвин и некоторые другие авторы брали отдельные элементы, связывали их с готикой, и на этой основе весь декор относили к готическому, то скорее следовало поступить наоборот - нужно было датировать не по тем деталям, которые имеют связь с более поздними стилями, ибо если в случае с поздним декором можно объяснить отсылки к декорам более ранних периодов, то как объяснить появление в готическом декоре большого количества деталей, относящихся к более поздним стилям? Если будет желание и время вы можете поискать аналоги сутковецких консолей среди памятников готической архитектуры 15 в. (вот с этой подборки можете начать), и, пожалуйста, сообщите мне, если найдёте что-то подходящее не только потому что там есть каменный цветок. Также интересно, что часть декора храма можно объяснить не отсылками к ренессансу, который базировался на основе античной классики, а к тому ренессансу, который копировал декор романских храмов. Выше, в теме про колонну, я уже показывал примеры использования в романской архитектуре дентикул, но там можно встретить и копии ионических капителей. Церковь св. Петра в Тускании (Италия), 11 в. Источник: 1, 2 Если вы решите найти сколь-нибудь обоснование версии о готическом происхождении декора, чтобы понять, какие именно детали авторы трактовали как явное проявление готики, то вы убедитесь, что этих обоснований практически нет, кроме вот этого, предоставленного В. Сичинским: "Одна з цих прикрас — округлої форми є схематизована і перероблена в народній творчості часто уживана в готичну добу розетка т. зв. subrosa". Т.е. один или несколько из каменных цветков автор считал явно готическими. Однако этот вывод мне не кажется таким уж однозначным. Флерон (декор в виде цветов) применялся ещё в античности, затем его активно использовали в романской архитектуре, потом он перешёл в готику, а затем использовался в ренессансной архитектуре. Таким образом, сутковецких цветочный декор также можно объяснить как ренессансными отсылками к романской или античной архитектуре. И даже если получится найти аналоги какого-то из сутковецких цветков именно в готической архитектуре, то и в этом случае нужно доказать, что это именно цветок 15 в., а не использование готического элемента в декоре 16-17 вв. Впрочем, пока у меня есть сомнения даже в версии о том, что декор церкви мастер базировал на готических образцах. Романская церковь св. Петра в Масса-д’Альбе (Италия), 12 в. Здесь видим пример использования цветочного декора, причём обратите внимание на разнообразие форм каменных цветков. Источник В романском искусстве цветами украшали и другие поверхности. У церкви св. Петра в Семле (Франция), 1-ая пол. 12 в. цветы расположены в нижней части колонны: Источник Использование цветов в ренессансе - это очень обширная тема, так что тут лишь кратко упомяну, что их в декоре применяли очень часто, причём не редко всё в той же романской манере - когда чем больше разнообразие, тем лучше. Портал замка в Язловце (Украина): Источник Угловые нервюры апсиды и нефа заканчиваются консолями в виде разных по виду "кисточек", которые крайне сложно назвать готическими, но и к ренессансу их также сложно отнести. Эти детали уже в большей степени схожи на порождение маньеризма/барокко. Мне они больше всего напоминают декоративные кисти для штор. Это сравнение даже навело меня на мысль, что своды храма, которые в сакральной архитектуре часто ассоциировались с небом (в Сутковцах даже сейчас они всё ещё покрашены в синий цвет и усеяны звёздами), могли условно изображать в виде тканевого покрова, и в этом случае кисточки на углах могли дополнять этот образ. Быть может это было изображение того самого символического покрова Пресвятой Богородицы, который и дал название храму? Ежи Серафин как-то меня навёл на пример храма, где также в декоре были использованы подобные элементы. Это костёл св. Бенедикта в Кракове (Польша). Храм старый, 12-13 вв., однако его декор относится уже к периоду его реконструкции ок. 1589 г. Источник Росписи Интерьерные росписи храма - это та деталь, которая оказывает огромное влияние на датировку всей постройки в целом, ведь если они относятся, к примеру, к 1-й пол. или середине 16 в., то и стены, церкви, соответственно, были построены не позже этого порога. Проблема в том, что в советский период росписи условно широко датировали 16 в., и уже это порождает проблему, ведь если они появились в начале 16 в., то это одна история/эпоха, а конец 16 в. - совсем другая. Но даже в датировке росписей 16 в. есть сомнения, и потому неплохо было бы уже в наши дни провести их анализ, чтобы понять, относятся ли они к 16 в. (если так, то к к какой из его частей) или всё же к 17-му? О минимализме декора В 1925 г. Е. Сецинский в статье о трёхконховых храмах писал, что "... ті церкви невеликі, можна сказати - бідні, немають архітектурних прикрас. Будували їх, очевидно, небогаті парафіяни або фундатори. Тимто, коли звернути увагу на стиль сих будинків, то можна сказати, що в них немає стилю, як мистецького виразу архітектури". Всё это можно отнести и к четырёхконху в Сутковцах, где также очень мало архитектурных украшений, и кажется, что тут нет какого-то ярко выраженного стиля. Что касается объяснения бедности декора тем, что у храмов были бедные заказчики, то в случае с версией, что церковь в Сутковцах построил А. Балабан, представитель обеспеченного рода, возникает желание поискать другое объяснение в таком особенно скромном декоре. И, как уже неоднократно в этой теме писал, это может также объясниться протестантским влиянием на храмовую архитектуру, в рамках которого декор сводился к минимуму, а в оформлении использовались в основном классические нейтральные элементы, что и в видим в Сутковцах. Итого Одни авторы про декор вообще не упоминали, а другие утверждали, что декор, как и церковь в целом, преимущественно готический. Но в реальности подавляющее количество элементов тяготеют к ренессансу, маньеризму и даже барокко. Порталы, капитель центральной колонны, консоли - всё это имеет крайне мало отношения как к готике, так и к 15 в. Если даже в отдельных деталях церкви можно усмотреть готические мотивы, то этого нельзя сказать о декоре в целом, который содержит большое количество деталей, никак не связанных с готикой, и ни один из авторов не дал объяснения такой странной эклектики. Если же считать, что все эти детали были добавлены к старому храму в ходе какой-то более поздней реконструкции, то придётся искать ответ на не менее сложный вопрос - где же следы и признаки существования декора более раннего периода? Или таких следов на самом деле нет, потому что никакого более раннего периода не было? И в этом случае тот декор, который дожил до наших дней, мог быть тем самым первоначальным декором, но в этом случае всё это нельзя относить к 15 в., поскольку в 15 в. ещё не сформировалась мода и некоторые элементы декора, которые были применены в Сутковцах.

-

-

На сайте geshergalicia.org поделились двумя кадастрами Подкаменя, оба 1846 г. Тут более чётко можно увидеть планировку построек дворцового комплекса. Кадастр №1 Кадастр №2

-

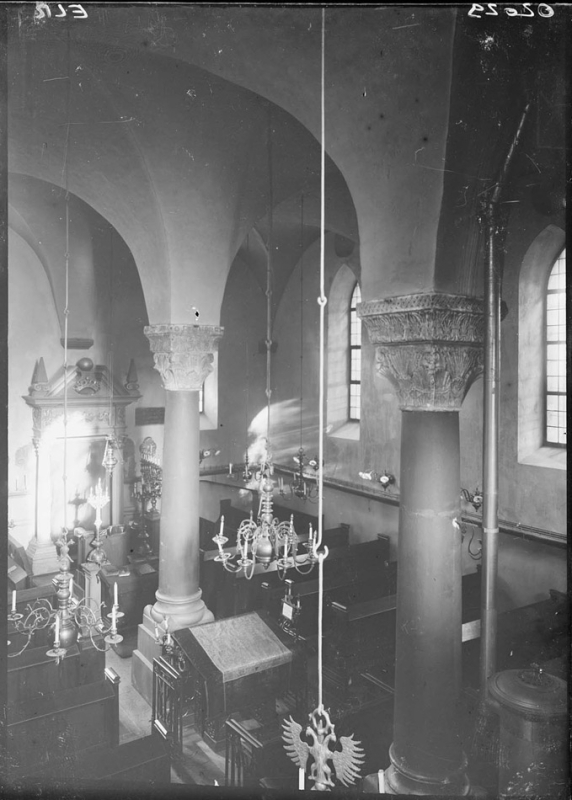

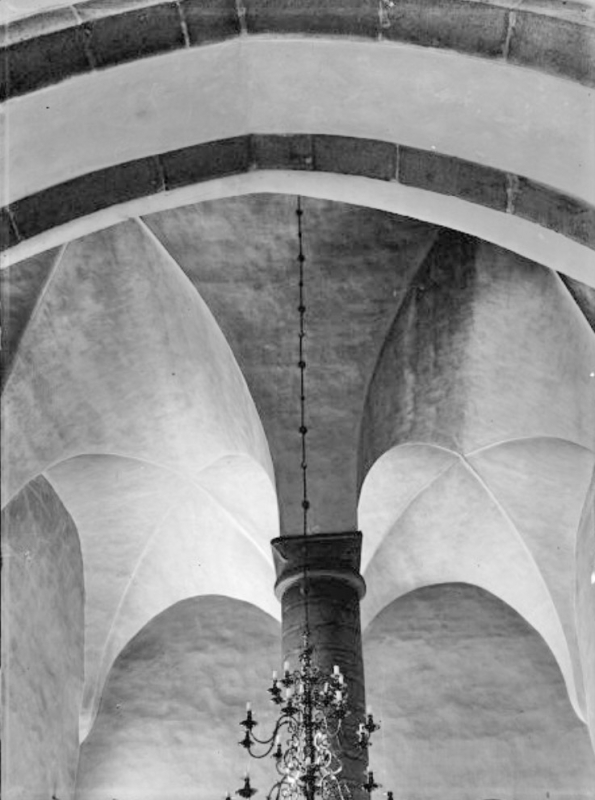

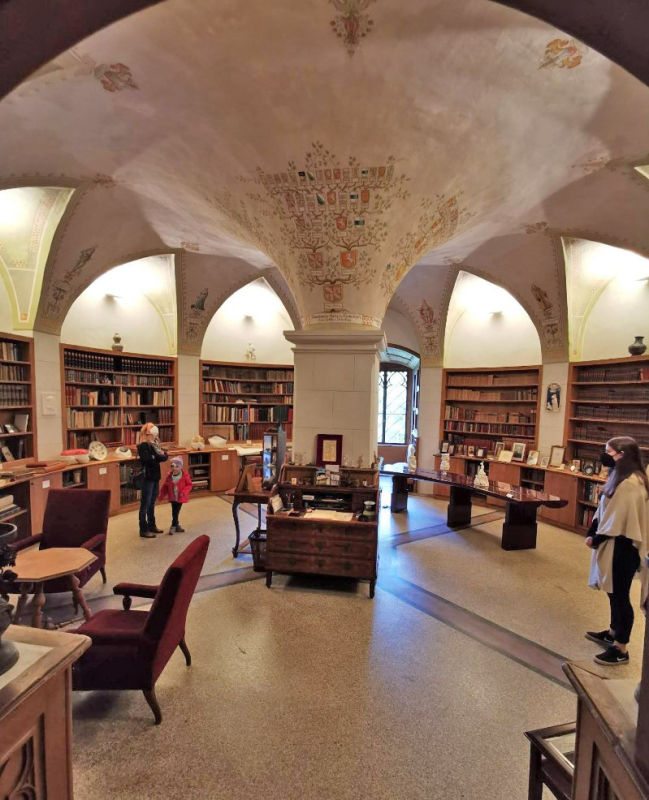

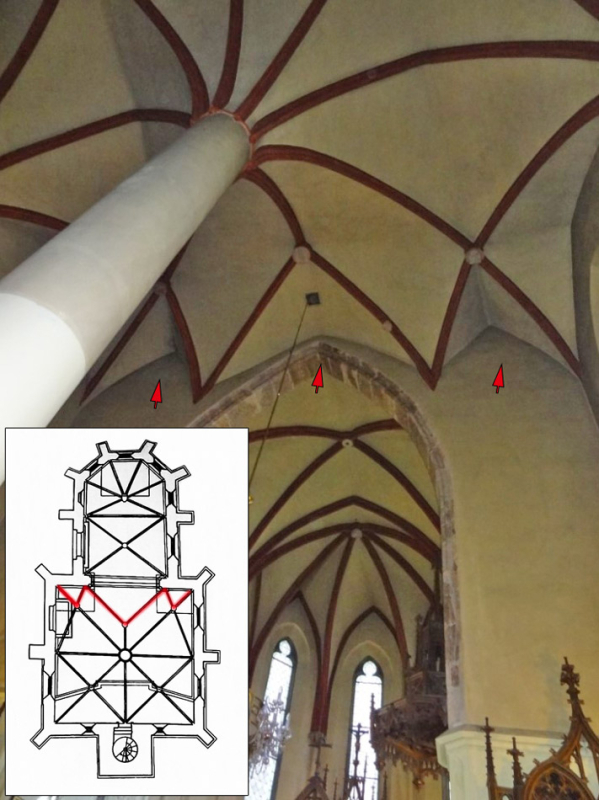

Своды Это одна из немногих составных частей храма (наравне с фронтонами) относительно которой большинство авторов (из тех, кто затрагивал тему стилей) сошлись во мнении, что ту точно имеем дело с готикой. И по этой же причине к сводам стоит внимательно присмотреться. Впервые о том, что у церкви "готицьке склепіння" написал Е. Сецинский в 1928 г. В следующем 1929 г. В. Сичинский высказался на эту тему более расширенно: "Що до самих склепінь сутківської будови то це є, без всякого сумніву, тип готичних склепінь. Середня частина має т. зв. звіздчасте склепіння поширене в розвинену добу готики і спеціяльно в одностовбових будовах. ... Склепіння в апсидах ... Це також часто уживаний тип готичних шестиребрових склепінь, спеціяльно пристосованих для перекриття апсид чи хорів". Ту же мысль он повторил в публикации 1956 г.: "Система шестиребрових склепінь в апсидах Сутківської твердині також готичного характеру, так само як перекриття середньої нави ...". М. Драган в 1937 г. также сообщил, что у церкви "пізний готик у склепіннях". И. Крипякевич сделал акцент на том, что у храма готические нервюры: "Приземелля [пеший ярус] ... перекрите складною системою жолобових і гостролучних склепінь із готичними нервюрами ...". Г. Логвин в 1967 и 1968 гг. внёс корректировку в чисто-готическую версию, чётко отнеся к готическим деталям только своды конх, но не своды центральной части храма: в 1967 г. он упоминал, что только в апсидах "склепіння готичні, зірчаті", тогда о своде центральной части сообщил, что там "система хрещатих склепінь", а в 1968 г. сообщил, что "Первый этаж - собственно церковь - перекрыт сложной системой сводов: апсиды - нервюрным готическим звездчатым сводом, а центральное помещение - цилиндрическими сводами, опирающимися на стены и центральный столб". В другой публикации всё того же 1968 г., он ещё раз чётко указал, что только "Бічні приміщення перекриті готичними зірчастими склепіннями". Ю. Асеев в 1989 г. также к готике решил прикрепить только своды апсид: "Конхи апсид перекрыты нервюрными звездчатыми готическими сводами". В. Вечерский в 2011 г. снова вернулся к версии В. Сичинского, отнеся все своды к готике: "Складні готичні склепіння першого ярусу спираються на зовнішні стіни і центральний стовп". Вслед за ним аналогичные мысли высказала и К. Липа в 2013 г.: "оцей стовб стоїть посередині храму і на нього спираються нервюрні слепіння всіх чотирьох цих башт апсид. Абсолютно, знову ж таки, готичний вигляд. Якась запізднена готика ...". Таким образом все голосуют за готику, но одни считают, что своды над всеми частями церкви готические, а другие к готике относили только своды апсид, и при этом не пытались ответить на вопрос, а к какому ж стилю тогда относятся своды центральной части храма? Не менее интересно, что попытки обосновать готическую природу сводов чаще всего сводились к указанию на вероятную связь с готическим стилем отдельных деталей, но при этом масса других деталей, совсем не типичных для готики, никак не объяснялась. Освещение "В церкви всего три небольших круглых окна ..., по одному окну в каждом полукружии, кроме западнаго, где находится дверь. Слабый свет, проникая чрез эти окна и разливаясь по низким сводам, погружает мысль посетителя в глубину веков" - в паре этих предложений авторства Е. Сецинского одновременно указаны две особенности, которые никак не вяжутся с готикой. Во-первых, готика - это про стремление вверх, а тут у нас "низкие своды". Но даже ещё более странно, что в целом готику характеризовало стремление впустить в храм как можно больше света, однако в Сутковцах мы видим нечто совершенно противоположное - три небольших окна формируют полумрак, который изначально был ещё больше ощутим, чем сейчас, поскольку в наши дни церковь выглядит более светлой из-за побеленных стен, тогда как изначально стены её были расписаны, и потому были темнее. В рамках готики всё это выглядит нелогичным, а вот как в византийском, так и в романском храмовом строительстве полумрака не только не избегали, но часто к нему стремились. Слабый свет, проникающий через небольшое круглое окно романской церкви в Санта-Марта-де-Тера (Испания), 11-12 вв. Источник В поисках стрельчатых форм Как известно, одной из наиболее ярких черт готического стиля является готическая арка стрельчатой/килевидной формы, для которой находили самое разное применение: она использовалась в дверях и окнах, в линиях сводов, в декоре и т.д. И в этом же заключается одна из главных и явно видимых проблем готической версии происхождения Сутковецкой церкви - тут с готическими арками есть проблемы не только в экстерьере, но и в интерьере храма. Практически все завершения деталей здесь выполнены подчёркнуто полукруглыми/круглыми - окна, арки, своды и другие поверхности в большинстве своём очень плавные, без резких линий, без клиньев и других характерных для готики черт. В этих формах можно усмотреть связь с романским, ренессансным или барочным стилем, тогда как готику к этому, как мне кажется, привязать сложней всего. И при этом никто из тех, кто указывал на готическую (по их мнению) природу сводов и оформления интерьера в целом даже не пытался никак объяснить это обилие полукруглых совсем не готических линий, видимых с любого ракурса в любой части храма: Источник Источник В некоторых местах грани сильно тяготеют к формированию клиновидных форм, однако архитектор, как мне кажется, при помощи различных приёмов старался избегать использования столь типичных для готики клиньев - он то затирает углы, то скругляет их, то обрывает грани на пол пути: Источники: 1, 2 Прибавьте к этому совсем не готический вид колонны и отсутствие нервюр в центральном объёме, и вполне вероятно что у вас, также как и у меня, усилится ощущение, что всё это уже достаточно далеко от готики. Более того, эти формы сводов и арок (в отличие от мелкого декора) не могли быть итогом какого-то косметического преображения храма, а были именно в таком виде (с избеганием готических линий и с преобладанием полукружий) возведено тогда же, когда был построен основной объём квадрифолия. Если бы мы имели дело с реальной готикой (в т.ч. и поздней, 15 и 16 вв.), то это в целом и в деталях выглядело бы иначе. Ниже приведу несколько примеров, как ориентировочно это должно было бы выглядеть, причём для упрощения сравнения приведу примеры одноколонных построек. Здесь не возникает проблем с тем, чтобы отыскать глазами стрельчатые готические линии. Зал капитула монастыря кларисок в Старом-Сонче (Польша), 14 в. Источник Церковь св. Креста в Харью-Ристи (Эстония). Своды и колонны ок. 1-й пол. 15 в. Также обратите внимание, что здесь уже имеем дело с переходом (а точнее, как по мне, с возвратом) к характерному для романского и раннего готического стилей безнервюрному своду, с имитацией части несуществующих конструктивных элементов при помощи росписей. Источник Часовня госпиталя св. Николая в Бернкастель-Кус (Bernkastel-Kues), 1453-1458 гг. Источник Кирха св. Магдалины в Хаусбахе (Германия). Своды и колонна добавлены ок. 1470 г. Источник Костёл св. Ежи/Юрия в Пуньцуве (Польша), 1518 г. Источник Если этих примеров вам покажется мало, то в этой теме, посвящённой храмам с центральными опорами, вы найдёте десятки других вариантов того, как подобные решения выглядели в случае с готикой 14-15 вв., а также в случае с поздней готикой 16-17 вв. Все их объединяет одно - в отличие от того, что видим в Сутковцах, готика там действительно читается. "Аналоги" от Владимира Сичинского В уже неоднократно упомянутой статье "Сутківськаа твердиня" (1929) автор уделил отдельное внимание (с. 159-163) сводам церкви. Его сведения нам особенно интересны, т.к. никто кроме него не приводил так много мыслей и примеров, касающейся данной детали. Кроме того, он профильтровал много сведений/публикаций о готических храмах в разных странах, и потому очень интересно, что же он смог извлечь из этого массива данных? Так вот, хотя автору по непонятной для меня причине казалось, что он нашёл несколько готических храмов со сводами похожими на те, которые видим в Сутковцах, однако если вы посмотрите на эти "аналоги" и сравните их с сутковецкими сводами, то наверняка вам бросится в глаза, что сходство там весьма условное. Чтобы не перегружать тему, давайте посмотрим на тот аналог, который В. Сичинский считал примером з "особливо великою подібністю". Речь о сводах одноколонного храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи в Праге (Чехия), 1360-1375 гг. Здесь мы легко находим ту секцию, о которой упоминал автор, где своды формируют трёхсекционную композицию, которая действительно похожа на то, что есть в Сутковцах, и автор как раз на этом сделал акцент. А вот что он оставил без внимания, так это отличия, а они, как по мне, значительные. Во-первых, в отличие от Сутковцов, в пражском храме без труда читается готика с её стрельчатыми арками. Во-вторых, здесь легко угадываются нервюры, чего в Сутковцах не наблюдается. В-третьих, Структура нервюр и их сочетания с замковыми камнями имеет классический вид, когда всё взаимосвязано, и этого также нет в Сутковцах. И это лучшее из того, что В. Сичинский смог найти, все остальные "аналоги" ещё дальше от сутковецкого образца. Источники: 1, 2 Я не исключаю варианта, что архитектор церкви в Сутковцах действительно мог копировать своды по типу показанного выше пражского, но уже одно то, насколько сильно он видоизменил свой вариант такого свода, говорит о большом отрыве сутковецкого примера от привычных готических сводов. Вы можете и сами вот прямо сейчас сравнить своды чешского храма з "особливо великою подібністю" с тем, что имеем в Сутковцах. Как по мне, то обилие полукружий вместо стрельчатых арок, отсутствие нервюр, а также явная асимметрия, когда архитектор даже не старался состыковать рёбра, отходящие от колонны с рёбрами, отходящими от стен, и также не старался всё это синхронизировать, например, с замковыми камнями (не трудно заметить, что местами они не очень хорошо стыкуются с линиями сводов), как по мне, говорит о том, что этот свод очень далёк от готических канонов. По своей бунтарской и даже несколько хаотичной сути он скорее близок к взглядам эпохи маньеризма и барокко. Источники: 1, 2 В поисках несуществующих нервюр Если задаться вопросом - какие именно детали/черты сводов привели исследователей к мысли, что тут имеем дело с готикой, то можно убедиться, что, кажется, единственной такой деталью были нервюры. И именно наличие или отсутствие нервюр давало основание авторам классифицировать свод либо как готический, либо как какой-то другой (с неопределённым/неназванным стилем). И мы видим, что большинство авторов вообще все своды храма называли готическими, и только лишь Г. Логвин и Ю. Асеев сделали поправку, мол, готические они только в апсиде, а вот центральный свод они готическим не назвали, т.к. там уже не было нервюр. Это всё выглядит странно с учётом того, что как центральный свод, так и своды апсид были возведены одновременно. Так почему же тогда центральный свод лишён нервюр (за исключением парочки мелких, о чём ещё будет сказано ниже)? В. Сичинский, главный популяризатор готической версии, не мог обойти стороной проблемы отсутствия нервюр, и, по его мнению, ответ заключался в том, что нервюры в центральной части также были, но просто им не повезло дожить до наших дней: Мне с таким объяснением сложно согласиться по ряду причин: Во-первых, в готике нервюры были конструктивными элементами, которые обеспечивали стабильность сводов, а с учётом того, что над церковью был ещё один ярус, то эта стабильность выглядит довольно важным фактором, и потому странным кажется сама гипотеза о том, что кто-то взял и сбил все нервюры. Во-вторых, ни в одной из четырёх апсид ни одна из нервюр почему-то не пострадала и все они в хорошем состоянии дожили до наших дней. В-третьих, в центральной части храма, в двух углах, есть маленькие нервюры, и вот их почему-то не тронули при гипотетическом тотальном уничтожении всех прочих нервюр. Это редкие детали храма, где хоть есть хоть какой-то намёк на стрельчатую форму: Источники: 1, 2 Тут придётся сделать отступление, чтобы хотя бы бегло поразмышлять над этими деталями. Такое необычное оформление углов сводов в виде пучка рёбер, возможно, имело целью символически показать паруса/пандативы (которые тут в реальности не нужны, т.к. тут нет купола). Правда, эта версия не объясняет, например, почему подобным образом оформлены только два угла центрального пространства, а не четыре. Пример парусов романской церкви 11-12 вв. в аббатстве Сент-Мари-де-Крюа (Франция). Возможно именно такого рода декоративное оформление углов под куполом является давним предком того, что мы видим в Сутковцах. Источник: ? Но особенно интересные аналоги отыскались среди испанских храмов. Один из примеров видим в оформлении сводов капитула собора в Пласенсии (Испания), который я уже упоминал выше (в блоке, где речь шла о бартизанах). Здесь мы видим, как переход от четверика к восьмерику организован при помощи четвёрки угловых арок, внутри каждой из которой укрылся парус с одиночной нервюрой. И вроде как здесь мы уже видим раннюю готику, но нюанс в том, что это ещё не чистая и не поздняя готика, а та, которая зарождалась внутри романского стиля, и потому в архитектуре капитула, возведённого где-то ближе к 1270 г., мы видим комбинацию как старых романских деталей с полукруглыми завершениями, так и стрельчатые арки, часть которых, впрочем, имеет очень плавную килевидную форму. А что касается внешнего вида сооружения снаружи (фото показывал выше), то он подражал ещё чисто-романским памятникам 12 в. Пока об истории эволюции и распространения такого типа декора парусов у меня пока очень мало сведений, так что продолжим поиски. Если такой тип декора использовался редко, то по мере накопления аналогов у нас появится ещё одно интересное направление для выявления корней применённых в Сутковцах решений. Источник Аналогичные решения были применены в двух храмов в Авиле (Испания), у церкви св. Петра и церкви св. Винсенте. Обе построены на стыке поздней романики 12 в. и ранней готики рубежа 12-13 вв. Источники: 1, 2 В-четвёртых, во время исследований церкви Е. Пламеницкой в 1980-х гг. в сводах делались зондажи, и нет сведений о том, чтобы они выявили какие-то следы срубленных нервюр в центральной части. Вот, к примеру, на этом фото виден раскрытый участок одной из граней, где по готическим канонам следовало бы ожидать появление нервюры, но там лишь неровный стык двух слоёв довольно грубой кирпичной кладки, без признака наличия ребра сбитой/затёртой нервюры: Источник: 1 + фото, предоставленное О. Пламеницкой Таким образом напрашивается вывод, что центральный свод в том виде, в котором мы его видим сейчас, более-менее точно также выглядел и в момент строительства. И, если не считать двух упомянутых мини-нервюр по углам, других нервюр у него не было. И это очень странно, если считать, что мы имеем дело с поздней готикой ок. 1476 г., но совсем не странно, если мастер работал как минимум на век позже, и вовсе не в готическом стиле. Можно было бы предположить, что у центрального свода могли быть какие-то декоративные лепные или нарисованные нервюры, но даже если что-то подобное существовало (в чём есть сомнения), то это всё равно не имело бы отношения к готике, где нервюры были не декоративным, а важным и даже базовым конструктивным элементом сводов. В качестве альтернативной версии корней сутковецкого центрального свода без нервюр предложу снова обратиться к романской архитектуре, как возможному источнику для подражания. Там как раз можно встретить подходящие типы свода, причём в том числе и в случае с сакральными пространства с колоннами в центре. Крипта церкви св. Михаила в Фулде (Германия), построенная в ещё до-романском стиле Каролингов в 820-822 гг. Сходство с Сутковцами здесь также усиливает наличие ионической капители, т.е. здесь также есть не полная, но точечная отсылка к античной архитектуре. Источник Своды романской синагоги в Вормсе (Германия), в 1174/75 г. Источник Одноколонный зал и его своды в аббатстве Сенак (Франция), 12-13 вв. Источник Романская церковь в Ханваре на о. Готланд (Швеция), 1-ая пол. 13 в. Источники: 1, 2 Далее следует период готики, которая зародилась на территории Франции в конце 12 в., в течение следующего 13 в. постепенно вывела из моды романский стиль. Доминирование готики продолжалось в 14-15 вв., но местами готический стиль использовался и в 16-17 вв. Но поскольку здесь я привожу доводы в пользу не готической природы архитектуры церкви в Сутковцах, то всю готическую эпоху мы пропустим, чтобы посмотреть на то, что было за ней - на то, как готику вытесняли, как от неё отказывались. На примере дворцового здания замка в Перджине-Вальсугана (Италия) можно увидеть, как происходил отказ от готики в пользу ренессанса с опорой на романские корни. Замок формировал свои укрепления в 13-15 вв., но нас больше всего интересует реконструкция, которая здесь была проведена по воле императора Максимилиана I Габсбурга в 1506-1525 гг. Именно тогда были построены два дворцовых зала, один на другим, каждый из которых имел в центре одиночную колонну. Двухъярусное пространство, пронизанное единой осью колонн, архаический/массивный вид колонн и минимизация декора (нервюры и замковые камни уменьшены до минимума и не играют конструктивной роли) - всё это уже далеко от готики и ближе к ренессансу романики. Подобные примеры также важны, поскольку большинство из них имеют в том или ином виде немецкие/австрийские корни, и даже этот казалось бы итальянский пример возвели там, когда Тироль находился под контролем Габсбургов. Источник В кирхе св. Мартина в Вольферне (Австрия) можно увидеть яркий пример того, как поздняя готика упрощала формы, отказывалась от рельефных нервюр, возвращалась к использования капителей античного вида, и всё это по стилю находит параллели в классической романской архитектуре. Т.е. подобные примеры, опять же, выглядят по духу уже не готическими, а скорее ренессансными, но только лишь с той оговоркой, что ренессанс тут с опорой не на античную архитектуру, а на романскую. Вот здесь слева виден позднеготический свод хоровой секции 1-й трети 15 в. (не позднее 1434 г.), богато декорированный рельефными нервюрами. А справа уже виден свод нефа, построенного в 1-й четверти 16 в. (работы, вероятно, завершили к 1523 г.) и тут уже видим упрощение форм сводов: Источник Особенно примечательно то, что даже тот минималистичный декор, который решили оставить (нервюр, капитель, спирали колонны) показан при помощи росписей (они также относятся к 16 в.). Здесь также видим почти полный отказ от явно стрельчатых форм в линиях сводов, хотя они местами всё же читаются, в т.ч. и в углах нефа (как в Сутковцах). Но в целом с готикой тут уже уже явно прощаются и при этом демонстрируют желание вернуться к более архаичным формам до-готического периода. Источник В Берлине (Германия) есть романская церковь, построенная во 2-й четверти 13 в. Однако нынешними сводами она обзавелась довольно поздно - в ходе реконструкции середины 16 в. (возможно ок. 1560-х гг.). Это интересный пример того, как уже в 16 в. к романскому храму были добавлены своды без нервюр и расположенные по центру нефа колонны, которые во многом копировали формы, характерные для классической романской архитектуры. Но помимо отсылок к романским первоисточникам одновременно присутствует и творческое переосмысление, частично выраженное в упрощении и символическом изображении капители с типичными для романики четырьмя угловыми листьями. Источник В то же время подобные тенденции наблюдаются также и в дворцовой архитектуре. Вот, например, один из залов в башне ренессансного замка Холленег (Австрия), построенного в 1550-х - 1570-х гг. Источник Оборонный храм в Чинкшоре (Румыния) был построен во 2-й пол. 13 в., затем радикально перестроен в позднеготическом стиле в 1-й трети 15 в. Вероятно где-то не ранее 2-й пол. 16 в. интерьер был изменён в минималистичном протестантском стиле, но точно неизвестно, когда именно это могло произойти, возможно даже, что ок. 1647 г. Как видим, в ходе этих работ, помимо изменения формы окон, также старый готический свод максимально упростили, сгладили линии, а "нервюры" и "замковые камни" заменили простым и даже несколько грубым лепным декором. Источник Можно было бы предположить, что и в Сутковцах похожим образом могли старую готическую конструкцию 15 в. вот так же преобразить в протестантской манере, однако если в Чиншкоре даже после всех этих работ осталось много следов существования готической версии храма (что видно и в планировке, и в формах окон, и в уцелевших деталях декора, и в источниках), то Сутковцы ничем подобным Костёл св. Матфея (первоначально св. Станислава) в Партизанской Люпче (Словакия) приобрёл нынешний вид интерьера нефа в рамках тех же взглядов, которые, по моему мнению, оказали влияние и на обустройство интерьера церкви в Сутковцах. Первоначальный храм в Партизанской Люпче был построен во 2-й пол. 13 в., и с тех пор неоднократно реконструировался. Нас же интересует тот этап, когда были добавлены своды, опирающиеся на колонны, расположенные по центру храма. А случилось это довольно поздно - в ходе реконструкции 1620-1630 гг., причём важно, что в этот момент храм находился под контролем протестантов. И здесь мы видим очередной пример намеренной архаизации, упрощения форм, уход от готики, минимализм в декоре. "Нервюры" здесь - это скромные лепные украшения. Помните, как в анализе сводов в Сутковцах В. Сичинский писал, что наличие на поверхности сводов в центральной части нефа выпуклых круглых замковых камней - это якобы признак того, что и полноценные нервюры у центрального свода также должны были быть, мол, они должны были тянуться к замковым камням. Но как видим на примере Партизанской Люпчи в протестантском варианте декора замковые камни могли использоваться в качестве самостоятельных элементов (причём у них была уже не конструктивная, а чисто-декоративная функция), и тут они обходились без стыковки с нервюрами. Источник Что касается структуры сводов, отходящих от центральной колонны, то одной из характерных черт этой части являются плоские "рёбра", состыкованные с углами капители: Источник Возможно в основе такого внешнего вида лежит романская структура сводов, в рамках которой большое внимание уделяли именно нервюрам, отходящих от углов капителей, а не от их боковых сторон. Вот пример чего-то подобного в нижнем ярусе колокольни романской церкви в Швебиш-Халль (Германия), 1-ая пол. 12 в. (?). Тут ещё сходство усиливается тем, что колонна выполнена в виде пучка из четырёх мини-колонн, что слегка напоминает колонну в Сутковцах, также декорированную четырьмя угловыми выступами. Источник И похожая структура в романской Церкви св. Илариона и св. Фой в Эспальоне (Франция), 13 в. Источник: ? Нервюры = готика? В готической архитектуре нервюры развились до впечатляющего уровня сложности и красоты форм, так что многие как-то даже стали забывать, что рёбра/нервюры получили довольно большое распространение ещё до готики, в византийской, и, конечно же, в романской архитектуре. Византийская архитектура многими решениями подпитывала романскую архитектуру, и всё это в целом многие века спустя, уже в период ренессанса, копировалось и переосмысливалось, а готику при этом отодвигали в сторону, чтобы она не мешала воскрешению тех древних форм, которые были в до-готический период. Византийский свод с рёбрами у часовни, пристроенной ок. 1315-1321 гг. к церкви Хора в Стамбуле (Турция): Источник Базилика св. Авундия в Комо (Италия), 2-ая пол. 11 в. Источник Церковь св. Марии в Эунате (Испания), 2-ая пол. 12 в. Здесь нервюры есть как у центрального свода, так и у свода апсиды: Источник Церковь св. Лоренцо в Вальехо-де-Мена (Испания), конец 12 - начало 13 вв. Местами в чертах этого храма уже встречаются вкрапления ранних стрельчатых форм, но не смотря на это перед нами образец чистого романского стиля. И, как видим, нервюрные своды здесь применялись как в нефе, так и в апсиде. Источник Церковь св. Анны в Себразаке (Франция), 12-13 вв. Здесь один из многочисленных примеров того, как в поздней романской архитектуре начинают уже использоваться готические стрельчатые арки. Однако эти новшества в основном сосредоточены в нефе, тогда как апсида всё ещё имеет классические романский вид, и нервюры здесь также были использованы. Источник Интересный пример по теме видим в церкви/часовне св. Петра в Мерифоне (Франция). Романский храм был построен то ок. 11-12 вв., однако своды, вероятно, являются итогом одной из реконструкций, возможно 14 или 15 вв. Здесь мне показалось любопытным, что в случае если это своды готического периода, то архитектор не особо стремился придать им стрельчатые готические очертания, и даже наоборот - видим интерес к простым формам, полукруглым линиям и довольно приземистому контуру нервюр апсиды. Источник Церковь св. Илариона и св. Фой в Эспальоне (Франция), 11-12 вв. Подобные интерьеры небольших романских храмов по общей концепции/образу/идее мне напоминают интерьеры Сутковцов: свет, проникающий через небольшие круглые окна, предельно простые своды главного нефа в комбинации с со сводом апсиды, украшением которого служит веер нервюр. Источник Романский собор в Марселе (Франция), сер. 12 в. Вспомним, как В. Сичинский писал, что в Сутковцах "склепіння в апсидах ... це також часто уживаний тип готичних шестиребрових склепінь", однако он не упомянул, что данный тип 6-ребёрных сводов, во-первых, был хорошо известен в романской архитектуре, а, во-вторых, в готику он как раз перешёл из романики, так что даже готические вариации таких сводов всё равно имеют романские корни. А уж когда свод, как в Сутковцах, не имеет выраженных стрельчатых форм, тяготеет к полукружиям и простоте линий, то с романикой здесь проводить параллели намного проще, чем с готикой. Источник Церковь Нотр-Дам аббатства в Ганагоби (Франция), 1-ая пол. 12 в. Хотя весь храм романский, здесь уже видим пример использования стрельчатых арок в нефе, но при этом структура сводов нефа остаётся простой цилиндрической, а апсида оформлена по классике - с использованием полукруглых и плавных линий. Простые нервюры, как видим, в наличии. Источник С началом Ренессанса среди архитекторов наблюдался большой интерес как к центрическим храмам (в т.ч. и в форме квадрифолия), так и к разного рода классическим деталям (в т.ч. не только античным, но и византийским и романским), и среди них также были нервюры. Старая закристия/часовня 1420-х гг. базилики Сан-Лоренцо во Флоренции (Италия). Источник Своды церкви-квадрифолия Санта-Мария делла Консолационе в Тоди (Италия). Этот долгострой возводили целый век - с 1508 по 1607 гг. Своды были возведены на последнем этапе, в начале 17 в. Источник Архитектор церкви в Сутковцах, судя по сводам центральной части храма, умел обходиться без нервюр, и, тем не менее, в апсидах он всё же решил использовать нервюры. Против готической версии свидетельствует активное использование приземистых форм сводов, крайне простая форма нервюр, обилие полукруглых линий и дополнение всего этого ренессансным декором. На примерах выше постарался показать, что если полностью убрать в сторону готику, то появление в храме нервюр можно объяснить желанием архитектора, проникшегося идеями на стыке ренессанса и барокко, сделать отсылку к романской архитектуре. При этом архитектор не чётко следовал канонам, а использовал их как основу для своих небольших творческих экспериментов. Выглядит так, что помимо имитации типичной для романского храма структуры фасада, архитектор продолжил свою своеобразную игру в имитацию и в интерьере храма. И уже одно только то, что архитектор мог отодвинуть в сторону готику, чтобы заняться смелыми экспериментами в духе маньеризма, беря за основу старую классику и смело трансформируя романские формы в целом и в деталях, дополняя их чем-то новым, говорит о том, что скорей всего всё это происходило далеко не в 15 в., а тогда, когда подобные эксперименты стали частым явлением - в случае с Сутковцами такой эксперимент не мог состояться ранее 2-й пол. - конца 16 в., или даже в 17 в.

-